運動協調障害は「失調症」と呼ばれます。失調症とは、異なる筋群間の協調運動の欠如であり、随意運動の正確性、均衡性、リズム、速度、振幅、そしてバランス維持能力の低下につながります。運動協調障害は、小脳とその連結部の損傷、深部感覚の障害、前庭感覚の非対称性などによって引き起こされる可能性があります。したがって、小脳性失調症、感覚性失調症、前庭性失調症に区別されます。

小脳性運動失調症

小脳半球は同側四肢を制御し、特に腕における四肢運動の協調、滑らかさ、および正確さを主に担っています。小脳虫部は、歩行と体幹運動の協調をより広範囲に制御しています。小脳性運動失調症は、静的運動失調症と動的運動失調症に分けられます。静的運動失調症は、主に起立、歩行、および体幹と四肢近位部の動き中に現れます。これは、小脳虫部の損傷でより典型的です。動的運動失調症は、四肢、主に遠位部の随意運動中に現れ、小脳半球の損傷で典型的であり、患側に発生します。小脳性運動失調症は、運動の開始時と終了時に特に顕著です。小脳性運動失調症の臨床症状は次のとおりです。

- 末端(動作の終了時に顕著)測定障害(筋肉の収縮度と動作を正確に実行するために必要な度合いの不一致。通常、動作が大きすぎる - 測定過度)。

- 意図振戦(動いている手足が目標物に近づくときに起こる震え)。

感覚性失調は、深部筋関節感覚経路の機能不全によって発症します。脊髄後索の病変が原因となる場合が多く、末梢神経、脊髄後根、脳幹または視床の内側ループの病変が原因となる場合も少なくありません。空間における身体の位置に関する情報の欠如は、逆求心性の障害と失調を引き起こします。

感覚性失調症の検出には、測定障害検査(指鼻運動、踵膝運動、指で描いた円をなぞる検査、空中で「8」を描く検査)、アディアドコキネシス検査(手の回内・回外運動、指の屈曲・伸展運動)が用いられます。また、立位および歩行機能も検査されます。これらの検査はすべて、閉眼および開眼で実施します。感覚性失調症は、視覚制御が作動すると軽減し、閉眼すると悪化します。意図振戦は感覚性失調症の特徴ではありません。

感覚性運動失調症では、「姿勢固定障害」が現れることがあります。例えば、視覚制御が遮断されると、患者は腕を水平に保ったまま、腕が様々な方向にゆっくりと動くようになり、手指にもアテトーゼを思わせる不随意運動が見られます。四肢を標準的な姿勢で保つよりも、極度に屈曲または伸展した姿勢で保つ方が楽です。

脊髄小脳路の単独損傷を伴う感覚失調症は稀で、深部感覚障害を伴いません(これらの路は、筋肉、腱、靭帯の固有受容器からのインパルスを伝達しますが、中心後回に投射され、四肢の位置と動きの感覚を生み出す信号の伝導には関係がないため)。

脳幹と視床の深部感覚経路の損傷を伴う感覚失調は、病変の反対側で検出されます (病変が脳幹の尾部、内側ループの交差領域に局在する場合、失調は両側性になる可能性があります)。

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

スタンディング機能

人が直立姿勢を維持する能力は、十分な筋力、体の姿勢に関する情報(フィードバック)を受け取る能力、そしてバランスを脅かす体幹のずれを瞬時に正確に補正する能力に依存します。患者には、普段と同じように、つまり自然な立位姿勢をとるように指示します。バランスを保つために無意識に選択した足の間隔を評価します。患者には、まっすぐに立ち、足を揃え(かかととつま先を揃え)、まっすぐ前を向くように指示します。医師は患者の横に立ち、いつでも患者を支えられるように準備しておきます。患者が左右どちらかにずれるかどうか、また目を閉じたときに不安定さが増すかどうかに注意してください。

目を開けたまま足を揃えて立つことができない患者は、小脳に病変がある可能性が高いです。このような患者は、足を大きく開いて歩き、歩行時に不安定になり、立つときや歩くときだけでなく、座っているときも支えなしではバランスを保つのが困難です。

ロンベルグ症状は、足をしっかりと閉じて立った状態で、目を閉じた状態でバランスを保つことができない状態です。この症状は、脊髄後索損傷を伴う脊髄癆の患者で初めて報告されました。目を閉じた状態でこの姿勢が不安定になることは、感覚性失調症の典型的な症状です。小脳損傷のある患者では、目を開けた状態でもロンベルグ姿勢が不安定になることが認められます。

歩き方

歩行分析は神経系疾患の診断において非常に重要です。歩行時のバランス障害は、様々な代償動作によって隠蔽される可能性があることに留意する必要があります。また、歩行障害は神経学的要因だけでなく、他の病態(例えば関節損傷)によって引き起こされる場合もあります。

歩行は、患者が観察されていることに気づいていない時、例えば診療所に入る時など、最も効果的に評価できます。健康な人の歩行は速く、弾力があり、軽やかで、エネルギッシュです。歩行中のバランスを保つのに特別な注意や努力は必要ありません。歩行時は、肘を軽く曲げ(手のひらを腰に向け)、歩幅に合わせて動作を行います。追加検査として、以下の歩行様式を確認します。室内を通常のペースで歩く、「かかと」と「つま先」で歩く、「タンデム」歩行(定規に沿って、かかとからつま先まで)などです。追加検査を行う際には、常識を頼りに、患者が実際に少なくとも部分的に実行できる動作のみを提案する必要があります。

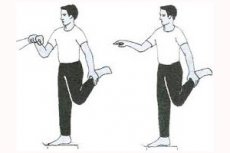

患者は部屋を素早く横切るように指示されます。歩行中の姿勢、歩行の開始と停止に必要な労力、歩幅、歩行のリズム、正常な関連する腕の動きの有無、不随意運動に注意が払われます。患者が歩行中に足を広げる幅、かかとが床から浮くかどうか、片足を引きずるかどうかが評価されます。患者は歩行中に方向転換するように指示され、方向転換のしやすさ、バランスを崩すかどうか、軸を中心に 360° 回転するのに何歩必要か (通常、このような回転は 1 歩または 2 歩で完了します) に注意が払われます。次に、被験者は最初にかかとで歩き、次につま先で歩くように指示されます。かかと/つま先が床から浮くかどうかが評価されます。多くの神経疾患では足の背屈が損なわれているため、かかと歩行テストは特に重要です。患者は、仮想の直線に沿って、踏み出す足のかかとがもう一方の足のつま先の真前にくるように歩行する(タンデム歩行)という課題を行っている様子が観察されます。タンデム歩行は、ロンベルクテストよりもバランス障害に対する感度が高い検査です。患者がこのテストを良好に実施した場合、直立姿勢の安定性や体幹運動失調に関する他の検査は陰性となる可能性が高くなります。

歩行障害は、様々な神経疾患、筋疾患、整形外科疾患によって発生します。障害の性質は、基礎疾患によって異なります。

- 小脳性歩行:歩行時に足を大きく開き、立位や座位が不安定で、歩幅が異なり、側方へ(片側小脳損傷の場合は損傷部位側へ)偏位する。小脳性歩行はしばしば「ふらつき歩行」または「酔っ払い歩行」と表現され、多発性硬化症、小脳腫瘍、小脳出血または梗塞、小脳変性症で観察される。

- 後脊髄感覚失調症の歩行(いわゆる「タベティック」歩行)は、脚の筋力が十分であるにもかかわらず、立位および歩行時に著しい不安定さを呈する特徴があります。脚の動きはぎくしゃくして急激で、歩行時には歩幅や歩幅のばらつきが顕著です。患者は前方の道路を見つめています(視線が床や地面に「釘付け」になっている)。脚の筋関節感覚および振動感覚の喪失が特徴的です。患者は目を閉じてロンベルク位をとると転倒します。タベティック歩行は、脊髄後脊髄症に加えて、多発性硬化症、脊髄後脊髄の圧迫(腫瘍などによる)、索状脊髄症でも観察されます。

- 片麻痺歩行は、痙性片麻痺または片麻痺の患者に観察されます。患者は麻痺した脚をまっすぐに伸ばし(股関節、膝関節、足首関節は屈曲しません)、足先を内側に回転させ、外側の縁が床に接します。歩くたびに、麻痺した脚は健側脚より遅れて半円を描きます。腕は曲げられ、体に引き寄せられます。

- 下半身麻痺性痙性歩行は、歩幅が狭く、ゆっくりとした歩行です。つま先が床に着き、歩行時に脚を床から持ち上げるのが困難で、内転筋の緊張亢進により脚が「交差」し、伸筋の緊張亢進により膝関節がうまく曲がりません。錐体路系の両側性病変(多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄の長期圧迫など)で観察されます。

- パーキンソン病の歩行は、小刻みに歩幅を狭め、推進力が顕著です(患者は歩行中に自分の重心に追いつくかのようにどんどん速く動き始め、止まることができなくなります)。歩行の開始と完了が困難です。歩行中は体が前傾し、両腕は肘から曲げて体に押し付け、歩行中は静止しています(アキーロキネシス)。立っている患者の胸を軽く押すと、患者は後ろに動き始めます(後方推進)。体幹を回転させるために、患者は最大20歩ほどの小刻みな歩幅で歩く必要があります。歩行中は、最も不快な姿勢で「固まる」ような動きが観察されることがあります。

- 足の背屈障害がある場合、足踏み(コック歩行、踏みつけ歩行)が観察されます。歩行時に足のつま先が床に接触するため、患者は足を高く持ち上げ、前に投げ出すように歩き、足の前部を床に叩きつけます。歩幅は等長です。片側性の足踏みは、共通腓骨神経が障害されている場合に観察され、両側性の足踏みは、先天性(シャルコー・マリー・トゥース病)および後天性の運動性多発神経障害の場合に観察されます。

- 「アヒル」歩行は、骨盤が片足からもう片方の足へと揺れ動くのが特徴です。この歩行は、両側の骨盤帯筋、特に中殿筋の筋力低下によって起こります。股関節外転筋の筋力低下により、患側の足で立っている際に反対側の骨盤が下降します。両側の中殿筋の筋力低下は、支持脚の股関節の固定が両側で破綻し、歩行中に骨盤が過度に下降・上昇し、胴体が左右に「回転」します。他の脚近位筋の筋力低下により、患者は階段の昇降や椅子からの立ち上がりに困難を覚えます。座位からの立ち上がりは、腕を使って行います。患者は両手を大腿部または膝に置き、この方法でのみ胴体をまっすぐに伸ばすことができます。このタイプの歩行は、進行性筋ジストロフィー(PMD)やその他のミオパシー、および先天性股関節脱臼で最もよく見られます。

- ジストニア歩行は、運動亢進症(舞踏病、アテトーゼ、筋ジストニア)の患者に観察されます。不随意運動の結果、脚はゆっくりとぎこちなく動き、腕と体幹にも不随意運動が見られます。このような歩行は「ダンシング歩行」や「トゥイッチング歩行」と呼ばれます。

- 鎮痛歩行は痛みに対する反応です。患者は痛い脚を避けて慎重に動かし、主にもう一方の健康な脚に負荷をかけようとします。

- ヒステリー性歩行は、様々な症状を伴うことがありますが、特定の疾患に特徴的な典型的な症状は示しません。患者は足を床から全く持ち上げず、引きずったり、スケートのように床を蹴ったり、転倒を避けながらも左右に大きく揺れたりすることがあります。

不随意な病的な動き

自発的な運動動作の遂行を妨げる不随意な激しい動きは、「過活動」と呼ばれます。患者に過活動がある場合、そのリズム、常同性、または予測不可能性を評価し、どの姿勢で最も顕著になるか、他の神経症状とどのような合併症があるのかを把握する必要があります。不随意運動のある患者の病歴を収集する際には、他の家族に過活動があるかどうか、アルコールが過活動の強度に及ぼす影響(これは振戦に関連してのみ重要です)、以前または診察時に使用した薬剤を調べる必要があります。

- 振戦とは、身体の一部がリズミカルに、あるいは部分的にリズミカルに震えることです。振戦は手(手首)に最もよく見られますが、身体のどの部位(頭、唇、顎、胴体など)にも起こり得ます。声帯の振戦も起こり得ます。振戦は、拮抗筋と主動筋が交互に収縮することで生じます。

震えの種類は、発生場所、振幅、発生条件によって区別されます。

- 低周波のゆっくりとした安静時振戦(安静時の片肢に発生し、随意運動により減少・消失する)は、パーキンソン病の典型的な症状です。振戦は通常片側に発生しますが、後に両側性になります。最も典型的な(ただし必ずしもそうとは限りません)動作は、「錠剤を転がす」、「硬貨を数える」、筋収縮の振幅と局在です。したがって、臨床型を特徴付ける際には、局所性と全身性、片側性と両側性、同期性と非同期性、律動性ミオクローヌスと不整脈性ミオクローヌスを区別します。ミオクローヌスが臨床像において主症状となる家族性変性疾患には、ダビデンコフ家族性ミオクローヌス、トカチェフ家族性局所性ミオクローヌス、ルノーブル・オービノ家族性眼振ミオクローヌス、フリードライヒ多発性パラミオクローヌスなどがあります。律動性ミオクローヌス(ミオリズミア)は、ミオクローヌスの特殊な局所型であり、常同性と律動を特徴とします。過運動は、軟口蓋(口蓋帆ミオクローヌス、口蓋帆「眼振」)、舌の個々の筋、頸部、そして頻度は低いものの四肢に限定されます。ミオクローヌスの症状型は、神経感染症、代謝異常性脳症、中毒性脳症で発生します。

- アステリクシス(「陰性ミオクローヌス」と呼ばれることもあります)は、四肢の手首、またはまれに足首の関節に突然現れる不整脈性の「ばたつく」ような振動運動です。アステリクシスは、姿勢筋の緊張の変動と、姿勢を維持する筋の短期的なアトニーによって引き起こされます。ほとんどの場合、両側性ですが、左右で非同期的に発生します。アステリクシスは、代謝性(腎性、肝性)脳症に伴って最も多く発生し、肝性脳ジストロフィーでも発生する可能性があります。

- チックとは、主働筋と拮抗筋が同時に活性化された結果として起こる、個々の筋肉群における高速で反復的な、不整脈ですが定型的な運動です。これらの運動は協調しており、通常の運動行為の戯画に似ています。意志の力でこれを抑えようとすると、緊張と不安が増します(ただし、チックは自発的に抑制できます)。望ましい運動反応を実行すると、症状が和らぎます。チックの真似は可能です。チックは感情的な刺激(不安、恐怖)によって強まり、集中力、飲酒後、または楽しい娯楽の際には弱まります。チックは体のさまざまな部分に現れることもあれば、1つの部分に限定されることもあります。運動亢進の構造に応じて、単純チックと複雑チックは、局在に応じて局所性(顔、頭、手足、体幹の筋肉)と全身性に区別されます。全身性複雑チックは、外見上は、複雑さにおいて意図的な運動行為に似ている場合があります。動きはミオクローヌスや舞踏病に似ていることもありますが、それらとは異なり、チックは体の患部における正常な動きを楽にします。運動チックに加えて、音声チックもあります。単純なもの(基本的な発声)と複雑なもの(患者が単語全体を叫んだり、時には罵り言葉(コプロラリア)を発したりするもの)があります。チックの局在頻度は、頭から足の方向に向かって低下します。最も一般的なチックは瞬きです。ジル・ド・ラ・トゥレット症候群(疾患)の全般チックは、常染色体優性型によって伝染する遺伝性疾患です。ほとんどの場合、7〜10歳で発症します。全般的な運動チックと音声チック(叫び声、コプロラリアなど)の組み合わせ、および精神運動(強迫的な定型行動)、感情(疑い深さ、不安、恐怖)、および性格(孤立、内気、自信の欠如)の変化が特徴です。

- ジストニア性過運動は、あらゆる大きさの筋肉群が関与する可能性のある、持続的で激しい不随意運動です。特定の運動行為中に、ゆっくりとした持続的な運動、または周期的な運動で発生し、四肢、頭部、および胴体の正常な位置を特定の姿勢に歪めます。重症の場合、姿勢の固定や二次的な拘縮が生じることがあります。ジストニアは局所的なもの、または全身に影響を及ぼすもの(捻転性ジストニア)があります。局所性筋ジストニアの最も一般的なタイプは、眼瞼痙攣(不随意に目を閉じる/目を細める)、口腔顎顔面ジストニア(顔面および舌の筋肉の不随意運動および痙攣)、痙性斜頸(首の筋肉の強直性、間代性、または強直間代性収縮により、不随意に頭部を傾けたり回したりする)、書痙です。

- アテトーゼは、四肢の末端部における「這うような」広がりにより不随意運動が虫のような動きを呈し、四肢の近位部においては蛇のような動きを呈する、緩慢なジストニア性運動亢進症です。これらの運動は不随意で緩慢であり、主に手足の指、舌に発生し、不規則な順序で交互に繰り返されます。舞踏性運動と比較して、運動は滑らかで緩慢です。姿勢は固定されておらず、徐々に次から次へと移行します(「可動性痙縮」)。より顕著な症例では、四肢の近位筋、首、顔の筋肉も運動亢進症に関与します。アテトーゼは、随意運動や精神的ストレスによって増強し、特定の姿勢(特にうつ伏せ)や睡眠中に減少します。成人における片側性または両側性のアテトーゼは、錐体外路神経系の障害を伴う遺伝性疾患(ハンチントン舞踏病、肝脳ジストロフィー)や脳血管病変によって発生することがあります。小児におけるアテトーゼは、子宮内感染症、分娩外傷、低酸素症、胎児仮死、出血、中毒、溶血性疾患などによる周産期の脳損傷が原因で発生することが最も多くあります。