ハンチントン病は、中年期に発症する進行性の認知機能低下、不随意運動、および運動協調障害を特徴とする常染色体優性遺伝性の神経変性疾患です。診断は遺伝子検査によって確定されます。治療は主に対症療法です。血縁者には遺伝子検査が推奨される場合があります。ジョージ・ハンチントンは、1872年にロングアイランド在住の家族例を研究した後、この疾患を初めて報告しました。

ハンチントン病の有病率は人口 100,000 人あたり約 10 例で、発症が遅いことから、100,000 人中約 30 人が生涯で発症するリスクが 50% あります。この病気は 35 歳から 40 歳に最も多く発症しますが、発症年齢の幅は非常に広く、最も早い発症は 3 歳、最も遅い発症は 90 歳です。この病気は、かつては浸透率が 100% であると考えられていましたが、現在では必ずしもそうではないと考えられています。父親から病気の遺伝子を受け継いだ人では、母親から病的遺伝子を受け継いだ人よりも平均 3 年早く病気が発現します。父親から病的遺伝子を受け継いだ患者の約 80% は、20 歳になる前に病気が発現します。子孫に遺伝子欠陥が早期に発現する現象は、促進現象と呼ばれています。

[ 1 ]

[ 1 ]

ハンチントン病の原因は何ですか?

ハンチントン病には男女差はありません。尾状核の萎縮が見られ、小さなニューロンが変性し、神経伝達物質であるγ-アミノ酪酸(GABA)とサブスタンスPのレベルが低下します。

ハンチントン病の発症は、アミノ酸であるグルタミンをコードするCAG(システイン-アラニン-グリシン)DNA配列の数が増加した(「伸長」した)変異遺伝子によって引き起こされます。この遺伝子産物である巨大タンパク質ハンチンチンには過剰なポリグルタミン残基が含まれており、これが原因不明のメカニズムで発症を引き起こします。CAGリピート数が多いほど、発症年齢が若くなり、病状も重篤になります。世代を経るごとにリピート数が増加し、時間の経過とともに家系内の表現型の悪化につながります。

パーキンソン病の遺伝的および生化学的変化に対する関心が高まっていたにもかかわらず、この病気の遺伝子の探索は1970年代後半まで成功しませんでした。当時、ナンシー・ウェクスラーとアラン・トービンは、遺伝性疾患財団の主催でワークショップを開催し、ハンチントン病の遺伝子を見つけるための戦略について議論しました。会議に出席したデビッド・ハウスマン、デビッド・ボツシュタイン、レイ・ホワイトは、最近開発された組み換えDNA技術がこの目標達成に役立つかもしれないと示唆しました。このプロジェクトの重要な課題は、DNAサンプルを入手するために、何世代にもわたってハンチントン病を患っている大家を見つけることでした。1979年には、ベネズエラと米国の科学者による共同プロジェクトが開始され、マラチェイボ湖(ベネズエラ)の湖畔に住むハンチントン病の大家系を調査しました。 1983年、ハンチントン病遺伝子は4番染色体短腕末端に局在することが明らかにされ(Gusella et al., 1983)、10年後には、この遺伝子の変異がシトシン-アデニン-グアニン(CAG)トリヌクレオチドの反復回数の増加であることが明らかになりました(ハンチントン病共同研究グループ, 1993)。この研究グループによって開発された手法は、現在、新規遺伝子のポジショナルクローニングにおける標準的な手法と考えられています。

野生型の遺伝子は 10~28 個の CAG 反復配列を持つが、ハンチントン病を引き起こす遺伝子の変異型では、CAG 反復配列が 39 個から 100 個以上に増加している。トリヌクレオチド反復配列の拡大の発見は、この疾患の臨床的特徴の多くを説明するのに役立った。特に、発症年齢とトリヌクレオチド反復領域の長さの間に逆相関が見られた。父性遺伝の予測は、男性の精子形成期に反復配列数の増加が頻繁に起こるという事実によって説明できる。新しい変異の分析により、通常は両親のどちらか一方 (通常は父親) の CAG 反復数が 28 個を超える場合に突然変異が発生することが示され、この場合、これらの反復数は次世代で増加した。現在では、反復数が 28 以下であれば、世代から世代へと安定して受け継がれることが確立されている。反復数が29~35の場合、ハンチントン病の症状は現れませんが、子孫に受け継がれると、この領域の長さが増加する可能性があります。反復数が36~39の場合、場合によっては(常にではありませんが)、臨床的に病気が発現することがあり(不完全浸透)、子孫に受け継がれると、トリヌクレオチド反復数が増加する可能性があります。反復数が40を超えると、ほぼすべての症例で病気が発生し、子孫に受け継がれると、反復数がさらに増加する可能性があります。反復数が増加する理由は不明です。

ハンチントン病の病理形態学

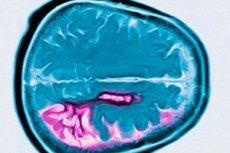

ハンチントン病は、主に尾状核と被殻におけるニューロン損失を特徴とし、ある程度は皮質やその他の脳構造でも損失が見られます。ハンチントン病では、ニューロン数の減少だけでなく、白質の損失によっても脳全体の重量が減少します。大脳皮質では、第 V 層と第 VI 層の細胞が最も影響を受けます。微視的および巨視的変性変化の重症度 (死亡時の年齢で調整) は、CAG リピート数と相関しています。数百のハンチントン病症例の変化を詳細に病理学的に分析した結果、線条体の変性は尾状核の背内側部と被殻の背外側部で始まり、その後腹側に広がることが示されています。尾状核と被殻の異なるニューロン グループが、異なる程度に影響を受けます。線条体の介在ニューロンは比較的無傷のままであるが、一部の投射ニューロンが選択的に影響を受ける。若年性ハンチントン病では、線条体の病理形態学的変化はより顕著かつ広範囲に及び、大脳皮質、小脳、視床、淡蒼球に影響を及ぼす。

ハンチントン病における神経化学的変化

GABA。ハンチントン病患者の脳の神経化学的研究により、線条体におけるGABA濃度の著しい低下が明らかになった。その後の研究により、ハンチントン病はGABA作動性ニューロン数の減少と関連していることが確認され、線条体だけでなく、その投射領域である淡蒼球外節および内節、そして黒質においてもGABA濃度が低下することが示された。ハンチントン病患者の脳では、受容体結合研究およびmRNAのin situハイブリダイゼーションを用いて、GABA受容体の変化も検出された。尾状核および被殻におけるGABA受容体の数は中程度に減少していたが、黒質網様体および淡蒼球外節では増加しており、これはおそらく脱神経過敏症に起因すると考えられる。

アセチルコリン。アセチルコリンは、線条体の大型非棘介在ニューロンによって神経伝達物質として利用されます。ハンチントン病患者の早期剖検では、線条体におけるコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)活性の低下が示され、コリン作動性ニューロンの喪失が示唆されました。しかしながら、GABA作動性ニューロンの著しい減少と比較すると、コリン作動性介在ニューロンは比較的残存しています。そのため、線条体におけるアセチルコリンエステラーゼ陽性ニューロンの密度とChAT活性は、年齢を合わせた対照群と比較して、実際には比較的高い値を示しています。

サブスタンスP。サブスタンスPは線条体の多くの中型有棘ニューロンに含まれており、これらのニューロンは主に淡蒼球内節および黒質に投射し、通常はダイノルフィンとGABAも含んでいます。ハンチントン病では、線条体および黒質網状部におけるサブスタンスP濃度が低下します。末期段階では、免疫組織化学染色により、サブスタンスPを含むニューロン数が著しく減少していることが明らかになっています。病初期には、淡蒼球内節に投射するサブスタンスPを含むニューロンは、黒質網状部に投射するニューロンと比較して、比較的影響を受けにくいことが知られています。

オピオイドペプチド。エンケファリンは、間接経路の中型有棘投射GABA作動性ニューロンに含まれており、このニューロンは淡蒼球外節に投射し、D2受容体を保有しています。免疫組織化学的研究により、淡蒼球外節に投射するエンケファリン含有ニューロンはハンチントン病の初期段階で消失することが示されています。これらの細胞は、淡蒼球内節に投射するサブスタンスP含有細胞よりも早期に死滅するようです。

カテコールアミン。生体アミン(ドーパミン、セロトニン)を含み線条体へ投射するニューロンは、黒質の緻密部、腹側被蓋、縫線核に局在する。ヒトの線条体へのノルアドレナリン投射はごくわずかである一方、線条体におけるセロトニンおよびドーパミン濃度(組織1グラムあたり)は上昇しており、線条体自身のニューロンが著しく喪失しているにもかかわらず、これらの求心性投射が保持されていることを示している。ハンチントン病の古典型および若年型の両方において、黒質のドーパミンニューロンは無傷のままである。

ソマトスタチン/ニューロペプチドYおよび一酸化窒素合成酵素。ハンチントン病患者の線条体におけるソマトスタチンおよびニューロペプチドYの濃度を測定したところ、正常組織と比較して4~5倍の増加が認められました。免疫組織化学的解析では、ニューロペプチドY、ソマトスタチン、および一酸化窒素合成酵素を含む線条体介在ニューロンが完全に保持されていることが示されました。したがって、これらのニューロンは病理学的過程に対して抵抗性を示します。

興奮性アミノ酸。ハンチントン病における選択的細胞死は、グルタミン酸誘発性の神経毒性作用によるものと示唆されている。ハンチントン病患者の線条体におけるグルタミン酸およびキノリン酸(セロトニン代謝の副産物であり、グルタミン酸受容体の作動薬である内因性神経毒)の濃度はわずかに変化するが、MR分光法を用いた最近の研究では、生体内でグルタミン酸濃度の上昇が明らかになった。ハンチントン病患者の線条体におけるキノリン酸合成を担うグリア酵素の濃度は正常時と比較して約5倍に増加しているのに対し、キノリン酸の分解を担う酵素の活性はハンチントン病患者において20~50%しか増加していない。したがって、ハンチントン病ではキノリン酸の合成が増加している可能性がある。

ハンチントン病における興奮性アミノ酸(EAA)受容体の研究では、線条体のNMDA受容体、AMPA受容体、カイニン酸受容体、代謝型グルタミン酸受容体、そして大脳皮質のAMPA受容体とカイニン酸受容体の数が著しく減少していることが明らかになっています。ハンチントン病の後期にはNMDA受容体は実質的に消失していましたが、前臨床段階および初期段階ではこれらの受容体数の有意な減少が認められました。

選択的感受性。ハンチントン病では、特定の種類の線条体細胞が選択的に失われる。淡蒼球外節に投射し、GABAとエンケファリンを含む中型有棘細胞は、病気のごく初期に死滅する。同様に、GABAとサブスタンスPを含み、黒質網様部に投射するニューロンも死滅する。淡蒼球外節に投射するGABAとエンケファリンを含むニューロンの喪失は、この構造の抑制を解除し、ひいては視床下核の活性抑制につながる。視床下核の活動低下は、ハンチントン病で生じる舞踏運動を明らかに説明できる。視床下核の局所病変が舞踏運動を引き起こし得ることは、以前から知られている。ハンチントン病にみられる眼球運動障害は、黒質網状部へ投射するGABAおよびサブスタンスPニューロンの喪失が原因である可能性が高い。この経路は通常、上丘へ投射する黒質網状部ニューロンを抑制し、上丘は衝動性眼球運動を制御する。若年性ハンチントン病では、上記の経路がより重篤に障害され、さらに線条体から淡蒼球内節への投射が早期に消失する。

ハンチンチンは、ハンチントン病を引き起こす遺伝子の変異によってコードされるタンパク質で、脳やその他の組織の様々な構造に存在します。ハンチンチンは通常、主にニューロンの細胞質に存在します。このタンパク質は脳内のほとんどのニューロンに存在しますが、最近のデータによると、その含有量はストリオソームニューロンよりもマトリックスニューロンで高く、介在ニューロンよりも投射ニューロンで高いことが示されています。したがって、ニューロンの選択的感受性は、特定のニューロン集団に通常存在するハンチンチン含有量と相関しています。

ハンチントン病患者の脳と同様に、ハンチントン病遺伝子のN末端断片をトランスジェニックマウスに導入し、反復配列数を増加させたマウスでは、ハンチンチンがニューロンの核内に高密度の凝集体を形成する。これらの核内封入体は線条体投射ニューロンに形成されるが、介在ニューロンには形成されない。トランスジェニックマウスでは、この封入体は症状発現の数週間前に形成される。これらのデータは、グルタミン残基数が増加し、その封入体がトリヌクレオチド反復配列をコードするハンチンチンタンパク質またはその断片が核内に蓄積し、その結果、細胞機能の制御に障害が生じる可能性があることを示唆している。

ハンチントン病の症状

ハンチントン病は徐々に症状が現れる病気であるため、患者の最初の症状が現れた年齢を正確に特定することは困難です。性格や行動の変化、軽度の協調運動障害は、より明らかな症状が現れる何年も前に現れることがあります。診断が確定する頃には、ほとんどの患者に舞踏運動、微細運動の協調運動障害、自発性衝動性運動の遅延が見られます。病気が進行するにつれて、行動を組織化する能力が低下し、記憶力が低下し、発話が困難になり、眼球運動障害や協調運動能力の低下が増加します。病気の初期段階では筋肉や姿勢に変化は見られませんが、進行するにつれてジストニア姿勢が出現し、時間の経過とともに主要な症状となることがあります。末期になると、言語が不明瞭になり、嚥下が著しく困難になり、歩行が不可能になります。ハンチントン病は通常15~20年かけて進行します。末期になると、患者は無力となり、継続的なケアが必要になります。致命的な結果は原発性疾患に直接関係するものではなく、肺炎などの合併症に関係します。

ハンチントン病における認知症

ICD-10コード

P02.2. ハンチントン病における認知症(G10)

認知症は、脳の線条体系および盲腸下核に主に損傷が生じる全身性の退行性萎縮過程の症状の一つとして発症します。遺伝形式は常染色体優性です。

一般的に、この病気は、舞踏性多動症(特に顔、腕、肩、歩行)、性格の変化(興奮性、ヒステリー性、分裂病型の性格異常)、精神病性障害(憂鬱、不機嫌、不快感を伴う特別なうつ病、妄想性気分)を伴って、30代または40代に発症します。

診断において特に重要なのは、舞踏性多動症、認知症、そして遺伝的要因の組み合わせです。この認知症に特有の症状は以下の通りです。

- 緩やかな進行(平均10~15年):残存する自己管理能力と、生産的な精神作業(概念的思考、新しいことの学習)を必要とする状況における明らかな知的無能との間の乖離。

- 注意力の著しい低下と患者の態度の不安定さ(多動症に似た「ぎくしゃくした」思考)に基づく、精神的パフォーマンスの顕著な不均一性。

- 高次皮質機能の明らかな違反の非定型性;

- 認知症の増加と精神疾患の重症度の間には逆相関関係がある。

病気の臨床像における精神病性障害(嫉妬、迫害の妄想)および不快気分障害の割合が高いことを考慮して、ドーパミン受容体をブロックする(フェノチアジンおよびブチロフェノン誘導体)か、組織内のドーパミンのレベルを低下させる(レセルピン)さまざまな神経遮断薬を使用して治療が行われます。

ハロペリドール(2~20mg/日)、チアプリド(100~600mg/日)を3ヶ月以内、チオリダジン(最大100mg/日)、レセルピン(0.25~2mg/日)、抗てんかん薬クロナゼパム(1.5~6mg/日)が使用されます。これらの薬剤は、多動性を軽減し、感情の緊張を和らげ、人格障害を補うのに役立ちます。

精神疾患の入院治療は、主症状、年齢、および患者の全身状態を考慮して行われます。外来治療でも、治療の原則は同じです(運動障害の持続的維持療法、薬剤の定期的な変更)。外来治療では、低用量の神経遮断薬が使用されます。

軽度および中等度の認知症のリハビリテーションには、作業療法、心理療法、認知訓練などが含まれます。患者家族と連携し、介護者への心理的サポートも不可欠です。主な予防法は、患者の近親者への医学的および遺伝カウンセリングと、出産の決定に際してのDNA検査の受診です。

予後は一般的に不良です。病気の経過はゆっくりと進行し、通常は10~15年後に死に至ります。

[ 18 ]

[ 18 ]

あなたを悩ましているのは何ですか?

ハンチントン病の治療

ハンチントン病の治療は対症療法です。舞踏運動と興奮は、神経遮断薬(例:クロルプロマジン25~300mgを1日3回経口投与、ハロペリドール5~45mgを1日2回経口投与)またはレセルピン0.1mgを1日1回経口投与することで部分的に抑制できます。用量は、最大耐量(眠気、パーキンソン症候群などの副作用が現れる前に、レセルピンの場合は低血圧)まで増量します。経験的治療の目標は、N-メチル-O-アスパラギン酸受容体を介したグルタミン酸伝達を抑制し、ミトコンドリアにおけるエネルギー産生を維持することです。脳内のGABA濃度を上昇させることを目的とした治療は効果がありません。

遺伝子検査とカウンセリングは、この疾患の症状が出産可能年齢を過ぎてから現れるため重要です。家族歴のある方や検査に関心のある方は、倫理的および心理的なあらゆる影響を考慮し、専門施設に紹介されます。

ハンチントン病の対症療法

ハンチントン病の進行を止める効果的な治療法は存在しません。様々な薬剤を用いた試験が数多く実施されていますが、有意な効果は得られていません。神経遮断薬やその他のドーパミン受容体拮抗薬は、ハンチントン病患者の精神障害や不随意運動を改善するために広く使用されています。不随意運動は、ドーパミン作動系とGABA作動系の間の不均衡を反映しています。そのため、神経遮断薬は過剰なドーパミン作動性の活動を抑えるために使用されます。しかし、これらの薬剤自体は、認知機能や錐体外路機能に重大な副作用を引き起こす可能性があります。さらに、患者が精神病や興奮を発症する場合を除き、その有効性は証明されていません。神経遮断薬は、嚥下障害やその他の運動障害を引き起こしたり、悪化させたりすることがしばしばあります。リスペリドン、クロザピン、オランザピンなどの新世代の神経遮断薬は、錐体外路症状の副作用が少なく、妄想症状や過敏性の増加を軽減する可能性があるため、ハンチントン病の治療に特に有効である可能性があります。

テトラベナジンとレセルピンもドパミン系の活動を抑制し、病気の初期段階では不随意運動の重症度を軽減することができます。しかし、これらの薬剤はうつ病を引き起こす可能性があります。病気自体がうつ病を引き起こすことが多いため、この副作用によりレセルピンとテトラベナジンの使用は大幅に制限されます。病気の後期には、ドパミン受容体を持つ細胞が死滅するため、ドパミン受容体拮抗薬の効果が弱まるか、失われます。

神経遮断薬、抗うつ薬、抗不安薬は、ハンチントン病患者の精神病、うつ病、易刺激性の治療に用いられますが、これらの薬は患者が実際にこれらの症状を呈している間のみ処方されるべきです。病気のある段階では有効な薬であっても、病気が進行するにつれて効果がなくなったり、有害となることもあります。

ハンチントン病患者では、線条体におけるGABAレベルの顕著な低下と、その投射領域におけるGABA受容体の過敏性亢進が認められることから、GABA受容体作動薬が試験されています。ベンゾジアゼピン系薬剤は、ストレスや不安によって不随意運動や認知障害が悪化する症例に有効であることが証明されています。これらの薬剤は、望ましくない鎮静作用を避けるため、低用量で処方する必要があります。ハンチントン病患者のほとんどにおいて、いずれの薬剤も生活の質の顕著な改善にはつながりません。

パーキンソン症状を伴う早期発症のハンチントン病では、ドパミン作動薬が試されることがあります。しかし、その効果は限られています。さらに、レボドパはこれらの患者においてミオクローヌスを誘発または増強させる可能性があります。同時に、バクロフェンはハンチントン病の一部の患者において筋固縮を軽減する可能性があります。

[ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ]

[ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ]

ハンチントン病の予防(神経保護)治療

ハンチントン病における遺伝子欠陥は明らかになっているものの、それが選択的な神経変性を引き起こす仕組みは未だ解明されていません。酸化ストレスと興奮毒性を軽減することを目的とした予防療法によって、疾患の進行を遅らせたり、阻止したりできる可能性があるという仮説があります。この状況は、遺伝子欠陥が長年不明であったにもかかわらず、副次的な影響である銅蓄積を目的とした予防療法によって「治癒」した肝レンズ核変性症と幾分似ているかもしれません。この点で、ハンチントン病がエネルギー代謝の障害と興奮毒性による細胞死に関連しているという仮説が特に注目を集めています。ハンチントン病自体は、ハンチンチンのN末端断片の核内凝集によって細胞死を引き起こし、細胞機能と代謝機能を阻害する可能性があります。このプロセスは、興奮毒性による損傷に対する感受性が高いニューロン群に、他の群よりも大きな影響を与える可能性があります。この場合、興奮性アミノ酸受容体拮抗薬またはフリーラジカルによる損傷を阻害する薬剤を用いた予防療法は、疾患の発症および進行を予防または遅らせる可能性があります。筋萎縮性側索硬化症の実験モデルでは、抗酸化剤および受容体拮抗薬(RAA)が疾患の進行を遅らせることが示されています。同様のアプローチはハンチントン病にも有効である可能性があります。グルタミン酸受容体拮抗薬およびミトコンドリア電子伝達系複合体IIの機能を高める薬剤の臨床試験が現在進行中です。

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]