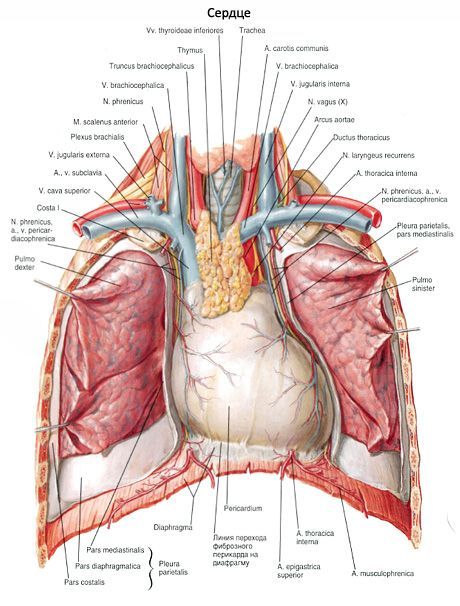

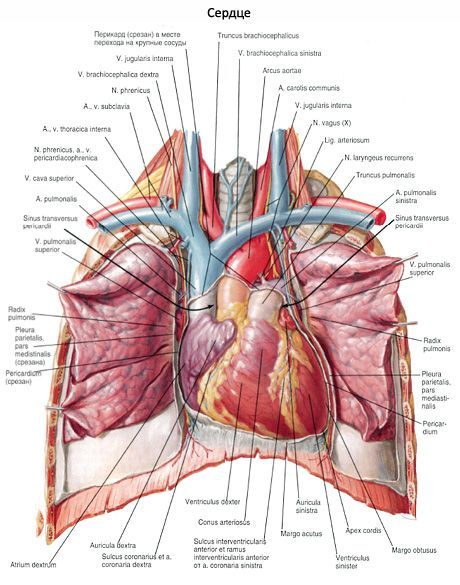

心臓は、動脈に血液を送り出し、静脈血を受け取る中空の筋肉臓器です。心臓は、中縦隔臓器の一部として胸腔内に位置しています。心臓は円錐形をしています。心臓の縦軸は、右から左、上から下、後ろから前へと斜めに伸びており、その3分の2は胸腔の左半分に位置しています。心臓の頂点(心尖)は下、左、前を向き、心臓のより広い基部(心底)は上、後ろを向いています。

心臓の胸肋(前面)表面(facies sternocostalis, s.anterior)はより凸状で、胸骨の背面と肋骨の軟骨部に面しています。下面は横隔膜に隣接しており、横隔膜表面(facies membrane, s.inferior)と呼ばれます。臨床診療では、心臓のこの表面は通常、後面と呼ばれます。心臓の外側の表面は肺に面しており、それぞれが肺表面(facies pulmonalis)と呼ばれます。これらの表面(または縁)は、肺を心臓から遠ざけたときにのみ完全に見えます。レントゲン写真では、これらの表面は輪郭、いわゆる心臓の縁のように見え、右側は尖っていて、左側はより鈍角です。男性の心臓の平均重量は約300 g、女性は250 gです。心臓の最大横幅は9~11cm、前後幅は6~8cmです。心臓の長さは10~15cm、心房壁の厚さは2~3mm、右心室は4~6mm、左心室は9~11mmです。

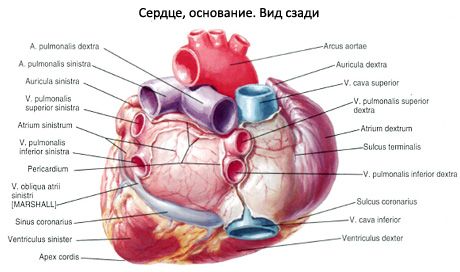

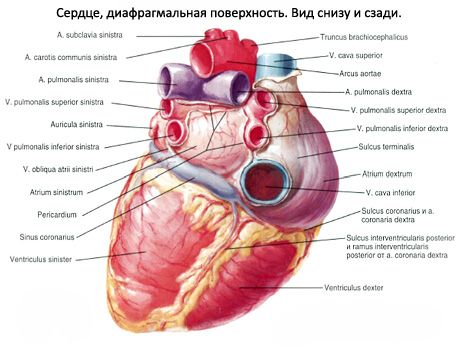

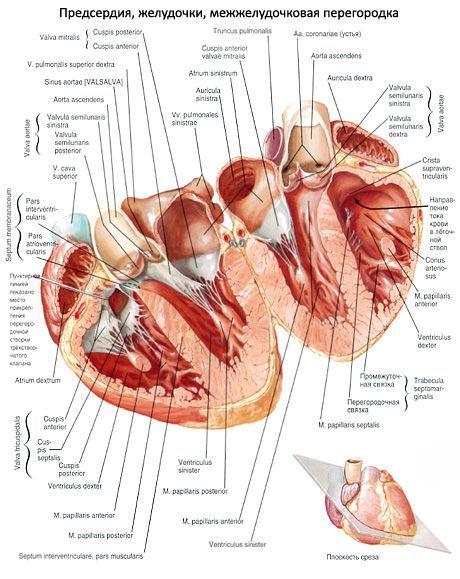

心臓の表面には、心房と心室の境界にある、横向きのやや深い冠状溝(sulcus coronarius)があります。心臓の冠状動脈はこの溝にあります。溝の前方は肺動脈幹と大動脈の上行部に覆われ、その後ろに心房があります。心臓の前面の冠状溝の上には、右心房の一部とその右心房、および肺動脈幹の完全に後ろにある左心房の心房があります。心臓の胸骨肋骨前面には、前心室間溝(sulcus interventricularis anterior)が見え、同じ名前の動脈と大心臓静脈がこれに隣接しています。心臓の背面には、後心室間溝(sulcus interventricularis posterior)があり、その中に同名の動脈と中心静脈が通っています。

心臓の胸肋面は、縦走する前心室間溝によって、右心室に相当する広い右側部分と、左心室に相当する狭い左側部分に分けられています。左心室の広い部分は心臓の後面を形成します。後(下部)心室間溝は、心臓の後面、冠状静脈洞が右心房に入り、心尖に達する地点から始まり、心尖の切痕(心尖切痕)を介して前心室間溝の下部と接続します。

心臓は4つの部屋、つまり2つの心房と2つの心室(右心室と左心室)で構成されています。心房は静脈から血液を受け取り、心室へ送り出します。心室は血液を動脈へ送り出します。右心室は肺動脈幹を通って肺動脈へ、左心室は大動脈へ送り出します。大動脈からは多数の動脈が枝分かれして臓器や体壁へ送られます。心臓の右半分には静脈血が、左半分には動脈血が流れています。心臓の右半分と左半分は互いに連絡していません。各心房は、右房室口と左房室口を介して対応する心室とつながっており、各口は弁尖によって閉じられています。肺動脈幹と大動脈の始まりには半月弁があります。

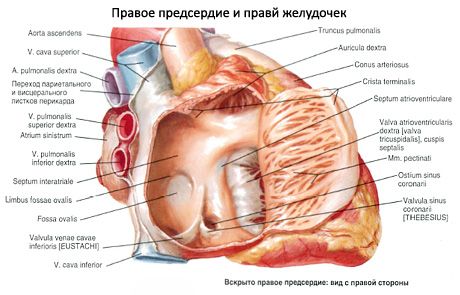

右心房(右心房)は立方体のような形をしており、右心房(右耳介)と呼ばれる比較的大きな空洞がもう一つあります。右心房は心房中隔(心房中隔)によって左心房と隔てられています。中隔には、薄い膜で覆われた楕円形の窪み、卵円窩(卵円窩)がはっきりと見られます。この窩は、胎児期に右心房と左心房を繋いでいた楕円形の開口部が肥大して残ったもので、卵円窩の縁(卵円窩)によって区切られています。右心房には、上大静脈(上大静脈口)と下大静脈(下大静脈口)の開口部があります。

下大静脈の開口部の下端に沿って、小さく不規則な半月状のひだがあります。これが下大静脈弁(耳管弁、valvula venae cavae inferioris)です。胎児では、この弁が右心房から左心房へ、楕円形の開口部を通して血流を導きます。下大静脈弁は網目構造になっている場合があり、複数の腱が互いにつながって構成されています。両大静脈の開口部の間には、小さな間静脈結節(Lower's tubercle、tuberculum intervenosum)が見られます。これは、胎児において上大静脈から右房室開口部へ血流を導いていた弁の名残と考えられます。両大静脈が入る右心房の空洞の拡張した後部は、大静脈洞と呼ばれます。

右心耳の内面と右心房の前壁の隣接領域には、心房腔に突出する縦方向の筋肉の隆起、櫛状筋(mm.pectinati)が見える。 上部では、これらの隆起(筋肉)は終末隆起(crista terminis)で終わり、静脈洞と右心房腔を分離する(胎児では、心臓の共通心房と静脈洞の境界がここに通過する)。 右心房は右房室開口部(ostium atrioventriculare dextrum)を介して心室と連通している。 この開口部と下大静脈の開口部の間には、冠状静脈洞の開口部(ostium sinus coronarii)がある。 その入り口には、細い三日月形のひだ、冠状静脈洞の弁(テベス弁、valvula sinus coronarii)が見える。冠状静脈洞の開口部付近には、最小の静脈(小静脈孔)が点在し、それぞれ独立して右心房へ流入する。その数は変動する場合がある。冠状静脈洞の開口部周囲には恥骨筋は存在しない。

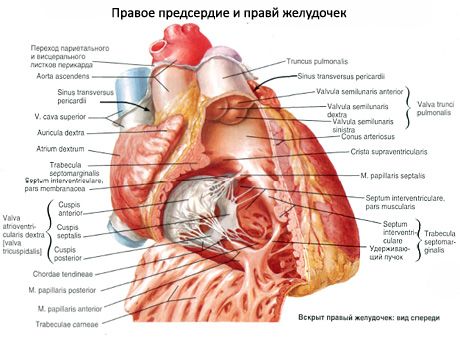

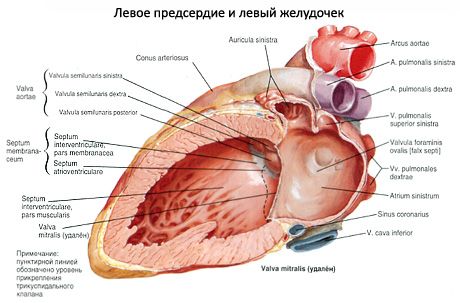

右心室(右心室)は左心室の前方右側に位置し、頂点を下に向けた三角錐のような形をしています。右心室の内側(左)壁はわずかに凸状で、心室中隔(心室中隔)によって形成され、右心室と左心室を隔てています。中隔の大部分は筋性中隔(筋性部)で、最上部、心房に近い部分は膜性中隔(膜性部)です。

右心室の下壁は、横隔膜の腱中心に隣接しており、平坦化しています。前壁は前方に凸状になっています。心室の上部、最も広い部分には2つの開口部があります。後方には右房室開口部(右房室口)があり、ここから静脈血が右心房から心室に入ります。前方には肺動脈幹開口部(肺動脈口)があり、ここから血液が肺動脈幹に送られます。肺動脈幹が出てくる心室の部分は、動脈円錐(動脈円錐)と呼ばれます。小さな上室稜(上室稜)が、動脈円錐を内側から右心室の残りの部分と区切っています。

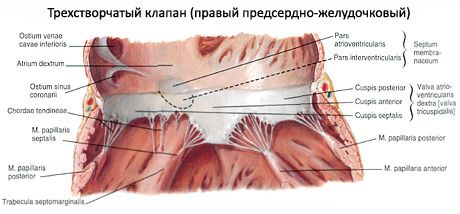

右房室開口部は、右房室(三尖弁)弁(右房室弁、三尖弁)によって閉じられています。この弁は、前尖、後尖、中隔尖の3つの弁で構成されています。弁尖の基部は、心房と心室の境界に位置する緻密な結合組織リングとしっかりと癒合しています。房室弁の弁尖は、心臓の内層(心内膜)の三角形のひだであり、結合組織リングの線維がその中に伸びています。弁尖の自由端は、薄い腱板のような外観をしており、心室腔に面しています。前弁尖(cuspis anterior)は開口部の前方半円上に固定され、後弁(cuspis posterior)は後外側半円上に固定され、そして最後に、最も小さい内側中隔弁尖(cuspis septalis)は内側半円上に固定されます。心房が収縮すると、弁尖は血流によって壁に押し付けられ、心室腔への血流の流れを妨げません。心室が収縮すると、弁尖の自由端は閉じますが、心房側にはめくれ上がりません。これは、弁尖が伸張する緻密な結合組織線維(腱索)によって心室側に保持されているためです。

右心室の内面(動脈円錐を除く)は凹凸があり、心室腔に突出する繊維、すなわち肉質の小柱(trabeculae cdrneae)と円錐状の乳頭筋(mm.papillares)が見える。これらの筋肉のそれぞれ(前部(最大)および後部(mm.papillares anterior et posterior))の上部から、腱索の大部分(10~12本)が始まる。腱索の一部は、心室中隔の肉質の小柱(いわゆる中隔乳頭筋)から始まる場合がある。これらの腱索は、隣接する2つの弁尖の自由端と、それらの心室腔に面した表面に同時に付着している。そのため、房室弁が閉じると、弁尖は同じ高さに設定される。場合によっては、心索は心室腔に面した心臓弁尖の表面に付着することもあります。

肺動脈幹の始まりのすぐ壁には、肺動脈弁(valva trunci pulmonalis)があり、前方、左方、右方の3つの半月弁(valvulae semilunaris anterior, dextra et sinistra)が環状に並んでいます。弁の凸面(下面)は右心室腔に面し、凹面(上面)の自由端は肺動脈幹の内腔に面しています。これらの弁の自由端の中央は、いわゆる半月弁結節(nodulus valvulae semilunaris)によって厚くなっています。これらの結節は、半月弁が閉じる際に、よりしっかりと閉じるのに役立ちます。肺動脈幹の壁とそれぞれの半月弁の間には、小さなポケット、すなわち半月弁の半月洞(lunula valvulae semilunaris)があります。心室筋が収縮すると、半月弁(弁)は血流によって肺動脈幹の壁に押し付けられ、心室からの血液の流れを妨げません。心室筋が弛緩し、心室腔内の圧力が低下すると、逆流した血液が半月洞を満たし、弁が開きます。弁の縁が閉じ、右心室腔への血液の流入を防ぎます。

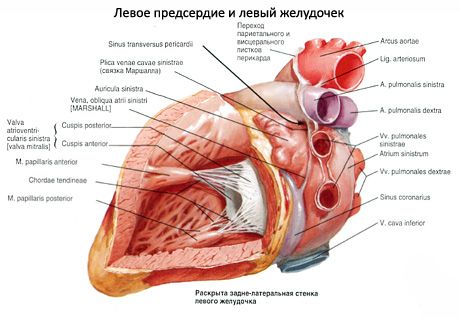

左心房(左心房)は不規則な直方体で、滑らかな心房中隔によって右心房から分離されています。中隔にある卵円窩は、右心房側でより明確に表現されています。左心房には5つの開口部があり、そのうち4つは上と後ろにあります。これらは肺静脈(肺静脈口)の開口部で、両側に2つずつあります。肺静脈には弁がありません。5番目の開口部は最大で、この左房室開口部は左心房と同名の心室を連絡します。左心房の前壁には、前を向いた円錐形の拡張部、左心房(左心房)があります。恥骨筋は心房耳介にのみ存在するため、左心房の内壁は滑らかです。

左心室(ventriculus sinister)は円錐形で、底部は上を向いています。心室の上部、最も広い部分には2つの開口部があります。その後ろ左側には左房室開口部(ostium atrioventriculare sinistrum)、その右側には大動脈開口部(ostium aortae)があります。左房室開口部には、左房室弁(僧帽弁;valva atrioventricularis sinistra、s.valva mitralis)があります。

この弁は、2 つの三角形の弁尖で構成されています。1 つは前尖 (cuspis anterior) で、開口部の内側の半円 (心室中隔の近く) から始まり、もう 1 つは前尖よりも小さく、開口部の外側後半円から始まる後尖 (cuspis after) です。

左心室の内面(特に心尖部)には、多数の大きな肉質の小柱と、前部乳頭筋と後部乳頭筋(mm.papillares anterior et posterior)があります。これらの筋肉は、心室の対応する壁に位置しています。筋肉の先端からは太い腱索が伸び、房室弁の弁尖に付着しています。大動脈開口部に入る前は、心室の表面は滑らかです。大動脈弁(valva aortae)は、その最上部に位置し、後部(valvula semilunaris posterior)、右部(valvula semilunaris dextra)、左部(valvula semilunaris sinistra)の3つの半月弁で構成されています。各弁と大動脈壁の間には、半月弁(半月弁半月状弁)の小さな穴(洞)があります。大動脈弁にも結節があります。半月弁の結節は、大動脈弁の自由縁の中央に位置し、大動脈弁の結節は肺動脈幹の結節よりも大きいです。

どこが痛みますか?

どのように調べる?

[

[