心電図(ECG)

最後に見直したもの: 04.07.2025

心電図の電気生理学的原理

安静時、細胞膜の外表面は正に帯電しています。負電荷は、微小電極を用いて筋細胞内部に記録することができます。細胞が興奮すると、表面に負電荷が現れ、脱分極が起こります。表面に負電荷が維持される一定の興奮期間の後、電位の変化と再分極が起こり、細胞内の負電位が回復します。これらの活動電位の変化は、主にNaイオンが膜を通過することによって生じます。Naイオンはまず細胞内に浸透し、膜の内面に正電荷を生じさせ、その後細胞外空間へ戻ります。脱分極プロセスは心臓の筋組織全体に急速に広がります。細胞興奮時には、Ca 2+ が細胞内を移動します。これが、電気的興奮とそれに続く筋収縮を結びつける要因であると考えられています。再分極プロセスの最後に、Kイオンが細胞外へ排出され、最終的に細胞外空間から活発に抽出されたNaイオンと交換されます。この場合、休止状態に入った細胞の表面に再び正電荷が形成されます。

電極によって体表面に記録される電気活動は、多数の心筋細胞の脱分極および再分極過程の振幅と方向の和(ベクトル)です。心筋部分の興奮、すなわち脱分極過程は、いわゆる心臓伝導系によって順次進行します。心筋のすべての部分に徐々に広がる一種の興奮波面があります。この波面の片側では細胞表面が負に、もう片側では正に帯電します。この場合、体表面の様々な地点における電位の変化は、この興奮波面が心筋全体にどのように広がるか、そして心筋のどの部分が体の対応する領域に大きく投影されるかに依存します。

組織内に正電荷と負電荷が混在する興奮伝播の過程は、正電荷と負電荷を持つ2つの電界からなる単一の双極子として表すことができます。双極子の負電荷が体表面の電極に面すると、心電図曲線は下降します。電気力のベクトルの方向が変わり、正電荷が体表面の対応する電極に面すると、心電図曲線は逆方向に進みます。心筋におけるこの電気力のベクトルの方向と大きさは、主に心筋の状態と、体表面で電気力を記録する点に依存します。最も重要なのは、興奮過程で発生する電気力の合計であり、いわゆるQRS群の形成につながります。これらの心電図の歯によって、心臓の電気軸の方向を評価することができ、これは臨床的にも重要です。左心室などの心筋のより強力な部分では、興奮波が右心室よりも長く広がることは明らかであり、これが心電図の主要な歯(心筋のこの部分が投影される体の対応する部分の R 歯)の大きさに影響します。結合組織または壊死心筋からなる電気的に不活性な部分が心筋に形成されると、興奮波の前面はこれらの部分の周りで曲がり、この場合、正または負の電荷で体表面の対応する部分に向けられる可能性があります。これにより、体の対応する部分から異なる方向の歯が心電図上に急速に出現します。心臓の伝導系に沿った興奮伝導が、たとえばヒス束の右脚に沿って途切れると、興奮は左心室から右心室に広がります。そのため、右心室を覆う興奮波面は、通常の進行方向(すなわち、ヒス束の右脚から興奮波が始まる方向)とは異なる方向に「前進」します。右心室への興奮の伝播は、より遅れて起こります。これは、右心室の電気活動がより大きく投影される誘導におけるR波の対応する変化として表れます。

電気興奮インパルスは、右心房の壁に位置する洞房結節で発生します。インパルスは心房に伝播し、心房の興奮と収縮を引き起こし、房室結節に到達します。この結節でいくらか遅延した後、インパルスはヒス束とその枝に沿って心室心筋へと伝播します。心筋の電気活動と、興奮の伝播と停止に伴うそのダイナミクスは、心拍周期全体を通して振幅と方向が変化するベクトルとして表すことができます。さらに、心室心筋の心内膜下層では、より早期に興奮が起こり、その後、興奮波が心外膜方向へ伝播します。

心電図は、心筋の各部位が興奮によって順次覆われる様子を反映します。心電図テープを一定の速度で記録すると、個々の複合波の間隔から心拍数を、また、歯の間隔から心臓活動の各相の持続時間を推定できます。体の特定の部位で記録された個々の心電図歯の電圧、つまり振幅から、心臓の特定の部位の電気的活動、そしてとりわけその筋肉量の大きさを判断することができます。

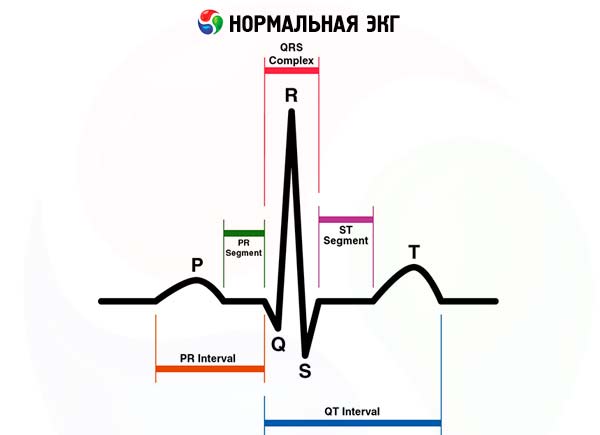

心電図では、最初の小さな振幅の波は P 波と呼ばれ、心房の脱分極と興奮を反映しています。続く高振幅の QRS 群は、心室の脱分極と興奮を反映しています。群の最初の負の波は Q 波と呼ばれます。次の波は上向きで R 波、次の負の波は S 波です。S 波の後に上向きの別の波が続く場合、それは R 波と呼ばれます。この群の形状と個々の波の大きさは、同じ人の体の異なる部分から記録された場合、大きく異なります。ただし、上向きの波は常に R 波であり、その前に負の波がある場合は Q 波、それに続く負の波は S 波であることを覚えておく必要があります。下向きの波が 1 つしかない場合は QS 波と呼びます。個々の波の大きさを比較するために、大文字と小文字の rRsS が使用されます。

QRS 波の直後に T 波が続きます。T 波は上向き、つまり正(ほとんどの場合)ですが、負の場合もあります。

この波の出現は、心室の再分極、すなわち興奮状態から非興奮状態への移行を反映しています。したがって、QRST(QT)群は心室の電気的収縮期を反映しています。QRST(QT)群は心拍数に依存し、通常は0.35~0.45秒です。対応する周波数における正常値は、特別な表によって決定されます。

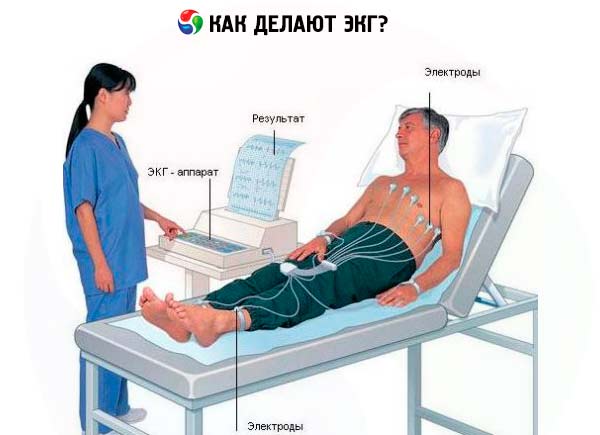

はるかに重要なのは、ECG 上の他の 2 つのセグメントの測定です。1 つ目は P 波の開始から QRS 群の開始まで、つまり心室群です。このセグメントは、興奮の房室伝導の時間に対応し、通常 0.12~0.20 秒です。これが増加すると、房室伝導の違反が認められます。2 つ目のセグメントは QRS 群の持続時間で、これは心室を通る興奮の伝播の時間に対応し、通常 0.10 秒未満です。この群の持続時間が増加すると、心室内伝導の違反が認められます。T 波の後に、伝導系の再分極に関連する正の U 波が認められる場合があります。ECG を記録する場合、体の 2 点間の電位差が記録されますが、これはまず、四肢からの標準誘導に関係します。I 誘導は、左手と右手の電位差です。 II誘導は右腕と左脚の電位差、III誘導は左脚と左腕の電位差です。さらに、四肢からの増強誘導(右腕、左腕、左脚からそれぞれaVR、aVL、aVF)が記録されます。これらはいわゆる単極誘導であり、非活性状態の2番目の電極は他の四肢の電極と接続されています。したがって、電位の変化はいわゆる活性電極のみに記録されます。さらに、標準条件下では、心電図は6つの胸部誘導でも記録されます。この場合、アクティブ電極は胸部の以下のポイントに配置されます: 誘導 V1 - 胸骨の右側の第 4 肋間、誘導 V2 - 胸骨の左側の第 4 肋間、誘導 V4 - 心臓の頂点または鎖骨中線からわずかに内側の第 5 肋間、誘導 V3 - ポイント V2 と V4 間の距離の中央、誘導 V5 - 前腋窩線に沿った第 5 肋間、誘導 V6 - 中腋窩線に沿った第 5 肋間。

心室心筋の最も顕著な電気活動は、その興奮期、すなわち心筋の脱分極期、すなわちQRS波の発生期に検出されます。この場合、心臓に生じる電気力の合力(ベクトル)は、水平ゼロ線を基準として、体の前額面において特定の位置を占めます。このいわゆる心臓の電気軸の位置は、四肢からの様々な誘導におけるQRS波の歯の大きさによって推定されます。電気軸は偏向していない、またはI、II、III誘導においてR波の歯が最大となる中間位置を占めている(つまり、R波の歯がS波の歯よりも著しく大きい)とみなされます。QRS波の電圧とR波の振幅がI誘導で最大となり、III誘導においてR波が最小となりS波が著しく増加する場合、心臓の電気軸は左に偏向しているか、水平に位置しているとみなされます。心臓の電気軸は垂直に位置するか、または右に偏向しており、その場合、誘導 III で最大の R 波と誘導 I で顕著な S 波が存在します。心臓の電気軸の位置は、心臓外要因に依存します。横隔膜の位置が高い、つまり過緊張体質の人では、心臓の電気軸は左に偏向しています。背が高く痩せていて横隔膜の位置が低い人では、心臓の電気軸は通常、より垂直に位置し、右に偏向しています。心臓の電気軸の偏向は、病理学的プロセス、心筋腫瘤の優位性、すなわちそれぞれ左心室肥大 (軸の左への偏向) または右心室肥大 (軸の右への偏向) と関連している可能性もあります。

胸部誘導のうち、V1およびV2は右心室および心室中隔の電位をより強く反映します。右心室は比較的弱いため、心筋の厚さは薄く(2~3 mm)、心室中隔に沿った興奮の伝播は比較的速やかに起こります。この点で、V1誘導では通常、非常に小さなR波が記録され、続いて左心室に沿った興奮波の伝播に伴う深く広いS波が記録されます。V4~6誘導は左心室に近いため、左心室の電位をより強く反映します。そのため、V4~6誘導では最大のR波が記録され、特に心尖部付近のV4誘導では顕著です。これは、心筋の厚さが最も厚い場所で、興奮波の伝播に時間がかかるためです。これらの同じ誘導では、心室中隔に沿った興奮の伝播が早いことに伴い、小さなQ波も現れることがあります。中部前胸部誘導 V2、特に V3 では、R 波と S 波の大きさはほぼ同じです。右胸部誘導 V1-2 で R 波と S 波がほぼ同じで、他の点で正常からの逸脱がない場合、心臓の電気軸が回転し、右に偏っています。左胸部誘導で R 波と S 波がほぼ同じである場合、電気軸が反対方向に偏っています。aVR 誘導の波形には特に注意する必要があります。心臓の正常な位置を考えると、右手の電極は、いわば心室腔に向けられています。この点で、この誘導の複合体の形状は、心臓表面からの正常な ECG を反映します。

心電図を解釈する際には、等電位ST部分とT波の状態に特に注意を払います。ほとんどの誘導において、T波は正波で、振幅は2~3mmに達します。この波は、aVR誘導(通常)だけでなく、III誘導およびV1誘導でも負波または平滑波となることがあります。ST部分は通常等電位であり、T波の終点と次のP波の始点の間の等電位線の高さにあります。右胸部のV1-2誘導では、ST部分がわずかに上昇することがあります。

こちらもご覧ください:

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]