病因

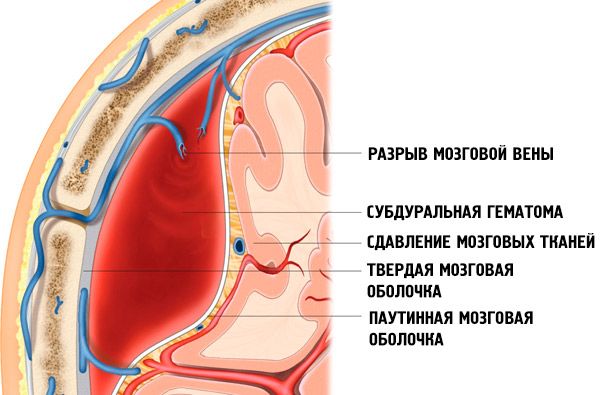

硬膜下血腫は、様々な重症度の頭部外傷に伴って発生します。急性硬膜下血腫は重度の頭蓋脳外傷によって引き起こされることが多いのに対し、亜急性血腫、特に慢性血腫は比較的軽度の外傷によって引き起こされることが多いです。硬膜外血腫とは異なり、硬膜下血腫は外傷物質が付着した側だけでなく、反対側にも(ほぼ同じ頻度で)発生します。

硬膜下血腫の形成メカニズムは異なります。同側頭損傷の場合、硬膜外血腫の形成とある程度類似しており、すなわち、小さな範囲に作用する外傷因子が、静止した、またはわずかに動く頭部に作用し、損傷部位における脳の局所的な挫傷と、軟膜または皮質血管の破裂を引き起こします。

外傷性物質の作用部位と反対側の硬膜下血腫の形成は、通常、脳の変位によって引き起こされます。これは、比較的高速に動いている頭部が、静止している、または低速で移動する巨大な物体(比較的高い場所からの落下、走行中の車両から路上への落下、自動車やオートバイの衝突、後方への転倒など)に衝突した際に発生します。この場合、上矢状静脈洞に流入するいわゆる橋静脈が破裂します。

頭部に直接外傷性物質が作用していなくても、硬膜下血腫が発生することがあります。また、急激な速度変化や運動方向の変化(高速移動中の乗り物の急停止、高所からの落下による足や臀部への落下など)も、大脳半球の変位や対応する静脈の破裂を引き起こす可能性があります。

さらに、対側の硬膜下血腫は、広範囲に及ぶ外傷物質が固定された頭部に作用し、頭蓋骨の局所的な変形よりも脳の変位が顕著な場合、また多くの場合、矢状静脈洞に流入する静脈の破裂を伴う場合(丸太、落下物、雪の塊、車の側面などによる打撃など)、発生することがあります。硬膜下血腫の形成には、しばしば複数のメカニズムが同時に関与しており、これが両側性に発生する頻度の高さを説明しています。

場合によっては、静脈洞の直接的な損傷、血管の破裂による硬膜の完全性の損傷、および皮質動脈の損傷によって、硬膜下血腫が形成されることがあります。

亜急性および(特に)慢性の硬膜下血腫の発生には、ジストロフィー、血管性浮腫、血管性浮腫の因子の影響下で血管の完全性が破壊された結果として発生する二次出血も重要な役割を果たします。

症状 硬膜下血腫

硬膜下血腫の症状は非常に多様です。出血量、出血源、発生速度、部位、広がりなどに加え、硬膜外血腫よりも重篤な脳損傷を併発する頻度が高いことが、この理由です。また、(衝撃が逆流するメカニズムのため)硬膜下血腫は両側性となることも少なくありません。

臨床像は、脳の圧迫と脱臼、そして頭蓋内圧亢進によって引き起こされる、脳全体の症状、局所的症状、そして二次的な脳幹症状から構成されます。典型的には、いわゆる「軽度」期間、つまり受傷後、硬膜下血腫の臨床症状が消失する期間が存在します。硬膜下血腫における「軽度」期間(延長または消失)の持続時間は、急性期では数分から数時間、亜急性期では数日と、非常に多様です。慢性期では、この期間は数週間、数ヶ月、さらには数年に及ぶこともあります。このような場合、血腫の臨床症状は、追加の外傷、血圧の変動など、様々な要因によって引き起こされる可能性があります。脳挫傷を併発している場合は、「軽度」期間が欠如することがよくあります。硬膜下血腫では、硬膜外血腫よりも意識状態の波状かつ緩やかな変化がより顕著です。しかし、硬膜外血腫の場合のように、患者が突然昏睡状態に陥ることもあります。

したがって、硬膜下血腫の臨床経過を特徴付ける際にしばしば説明される意識障害の三相特性(外傷後の最初の意識喪失、一定期間の意識回復、その後の反復的意識喪失)は、存在しない可能性がある。

意識障害が主に脳幹型に応じて起こる硬膜外血腫とは異なり、硬膜下血腫、特に亜急性および慢性の血腫では、皮質型に応じて意識の崩壊が認められ、無気力、夢幻、せん妄のような状態、コルサコフ症候群の特徴を伴う記憶障害、および自分の状態に対する批判、自発性、多幸感、滑稽な行動、および骨盤臓器の機能に対する制御障害の低下を伴う「前頭精神」の発症がしばしば見られます。

硬膜下血腫の臨床像では、精神運動興奮がしばしば認められます。硬膜下血腫では、硬膜外血腫よりもてんかん発作がやや多くみられます。全身性けいれん発作が優勢です。

硬膜下血腫を有する接触可能な患者では、頭痛はほぼ恒常的な症状です。硬膜下血腫では、髄膜様色を呈する頭痛(眼球、後頭部への放散痛、眼球運動時の痛み、羞明など)、頭蓋骨を叩打した際に感じる局所的な痛みに加え、頭が「破裂する」ような感覚を伴うびまん性高血圧性頭痛が、硬膜外血腫よりも硬膜下血腫で多く見られます。硬膜下血腫による頭痛の増強期には、嘔吐を伴うことがよくあります。

硬膜下血腫の観察では、約半数で徐脈が記録されます。硬膜下血腫では、硬膜外血腫とは異なり、眼底のうっ血が圧迫症候群のより頻繁な要素となります。慢性血腫の患者では、視力低下を伴ううっ血性乳頭と視神経乳頭萎縮の要素が検出されることがあります。重度の同時性脳挫傷のため、特に急性の硬膜下血腫は、呼吸障害、動脈性高血圧または低血圧、早期高体温、筋緊張および反射球のびまん性変化といった脳幹障害を伴うことが多いことに注意する必要があります。

硬膜下血腫の場合、硬膜外血腫とは異なり、比較的広範囲に及ぶ局所性脳症状よりも、全般的な脳症状が優勢となるのが一般的です。しかしながら、脳挫傷や脱臼現象が併発するケースでは、臨床像において様々な症状群が複雑に絡み合うことがあります。

硬膜下血腫の局所的徴候の中で最も重要なのは、対光に対する瞳孔反応の低下または消失を伴う片側散瞳である。硬膜下血腫と同側の散瞳は、観察例の半数(急性硬膜下血腫の症例では2/3)に認められ、これは硬膜外血腫における同様の所見の数を大幅に上回っている。血腫の反対側の瞳孔散大は、はるかに少ない頻度で認められるが、これは反対側の脳半球の挫傷または小脳テント開口部における血腫の反対側の大脳脚の侵害によって引き起こされる。急性硬膜下血腫では、対光反応の消失を伴う同側瞳孔の最大散大が優勢である。亜急性および慢性硬膜下血腫では、散瞳は中等度で動的であることが多く、光反応の消失はない。多くの場合、瞳孔径の変化は、同じ側の上眼瞼の下垂や眼球運動の制限を伴い、これは眼球運動障害の頭蓋底根起源を示唆している可能性があります。

急性硬膜下血腫における錐体半症候群は、硬膜外血腫とは異なり、診断的意義において散瞳よりも劣ります。亜急性および慢性硬膜下血腫では、錐体症状の側方化の役割が増大します。錐体半症候群が深麻痺または麻痺のレベルに達する場合、ほとんどの場合、同時発生している脳挫傷が原因です。硬膜下血腫が「純粋型」で発生した場合、錐体半症候群は通常、反射不一致、血腫と反対側の四肢のわずかな緊張亢進、および中程度の筋力低下を特徴とします。硬膜下血腫における第VII脳神経の機能不全は、通常、類似した色調を示します。

硬膜下血腫では、脳挫傷または脳脱臼の併発により、硬膜外血腫よりも錐体路症状が同側性または両側性に発現することが多くなります。脳幹侵襲の逆流による脱臼片麻痺の急速な著しい軽減と、脳挫傷による片麻痺の比較的安定した状態は、原因の鑑別に役立ちます。また、錐体路症状やその他の局所症状が両側性である理由は、硬膜下血腫が両側性に発現していることが原因である可能性も念頭に置く必要があります。

硬膜下血腫の場合、局所発作の形での刺激症状は通常、血腫の反対側の体の側に現れます。

硬膜下血腫が優位半球に限局している場合、言語障害(ほとんどの場合は感覚障害)がしばしば検出されます。

知覚障害は錐体路症状に比べてはるかに頻度が低いものの、硬膜下血腫では硬膜外血腫よりも頻度が高く、硬膜外血腫は痛覚過敏だけでなく、上皮性知覚障害も特徴とします。硬膜下血腫、特に慢性の硬膜下血腫では、錐体外路症状の割合が比較的高くなります。これらの症状は、筋緊張の可塑性変化、全身の硬直と動作の緩慢さ、口腔自動症の反射、把握反射などを示します。

どこが痛みますか?

あなたを悩ましているのは何ですか?

フォーム

硬膜下血腫は硬膜外血腫に比べて比較的ゆっくりと進行するという意見が、文献では長らく主流でした。現在では、急性硬膜下血腫は、その急速な進行速度において硬膜外血腫に劣らない場合が多いことが確立されています。硬膜下血腫は、その経過により急性、亜急性、慢性に分類されます。急性血腫には、頭蓋脳損傷後1~3日目に臨床的に脳圧迫が現れる血腫、亜急性血腫は4~10日目に、慢性硬膜下血腫は損傷後2週間以上経過してから現れる血腫が含まれます。非侵襲的な可視化方法により、これらの用語は非常に条件付きであることが示されていますが、急性、亜急性、慢性硬膜下血腫への分類は、臨床的に重要な意味を持ちます。

急性硬膜下血腫

急性硬膜下血腫の約半数は、受傷後12時間以内に脳圧迫像として現れます。急性硬膜下血腫の臨床像には、主に3つの種類があります。

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

クラシックバージョン

古典型はまれです。意識状態が三相に変化するのが特徴です(受傷時の一次意識消失、長時間の「軽い」状態、そして二次的な意識消失)。

比較的軽度の頭蓋脳損傷(軽度または中等度の脳挫傷)の際には、一時的な意識喪失が観察されますが、その回復中には中等度の気絶またはその要素のみが観察されます。

10~20分から数時間、時には1~2日間続く明晰夢の間、患者は頭痛、吐き気、めまい、健忘を訴えます。周囲の環境において適切な行動と見当識が保たれている場合、急速な疲労と知的・記憶的プロセスの遅延が認められます。明晰夢の間に局所的な神経症状が現れる場合、通常は軽度で拡散します。

その後、昏迷は深まり、眠気や精神運動興奮が増強する。患者は意識が朦朧とし、頭痛が急激に悪化し、嘔吐が繰り返される。同側散瞳、対側錐体路不全および感覚障害といった局所症状、ならびに比較的広い皮質領域のその他の機能障害がより顕著になる。意識喪失とともに、徐脈、血圧上昇、呼吸リズムの変化、両側の前庭眼球運動障害および錐体路障害、強直性けいれんを伴う二次性脳幹症候群が発現する。

「ライト」ギャップを消去したオプション

この亜型はよく見られます。硬膜下血腫は通常、重度の脳挫傷を伴います。一次意識消失はしばしば昏睡レベルに達します。脳実質への一次損傷によって引き起こされる局所症状および脳幹症状が現れます。その後、意識は部分的に回復しますが、通常は深い失神に陥ります。この間、生命機能障害はいくらか軽減されます。昏睡から回復した患者では、精神運動性の興奮や鎮痛体位の探索が見られることがあります。頭痛が認められる場合が多く、髄膜症状が現れることもあります。一定期間(数分から1~2日)が経過すると、消失した「軽い」間隔は、意識消失の繰り返しに変わり、昏迷または昏睡に至り、生命機能障害の悪化、前庭眼球運動障害、および除脳硬直が出現します。昏睡状態が進行するにつれて、血腫による局所症状が悪化し、特に片側散瞳が現れたり極度になったり、片麻痺が増強したり、時にはてんかん発作が発生することもあります。

「軽い」ギャップのないオプション

「軽い」間隔を伴わない変異型は、重度の脳損傷が複数回発生した場合によく見られます。受傷から手術、あるいは患者の死亡に至るまで、昏睡状態(多くの場合は昏睡)は、特に前向きな変化を伴いません。

亜急性硬膜下血腫

亜急性硬膜下血腫は、急性血腫とは異なり、圧迫症候群の進行が比較的緩やかであることと、「クリア」期間が著しく長いことが特徴です。この点で、亜急性硬膜下血腫は脳震盪や脳損傷とみなされることが多く、非外傷性疾患(インフルエンザ、髄膜炎、特発性くも膜下疾患、アルコール中毒など)とみなされることもあります。亜急性硬膜下血腫は早期に形成されることが多いものの、その危険な臨床症状は通常、受傷後3日後に現れます。損傷の重症度は、急性血腫よりも軽度であることが多いです。多くの場合、比較的軽度の頭部外傷で発生します。

意識の三相変化は、急性血腫よりも亜急性硬膜下血腫に特徴的なものです。初期の意識消失の持続時間は、ほとんどの患者において数分から1時間です。その後の「軽い」期間は最大2週間続くこともあり、より典型的な延長した形で現れます。

「軽度」の間、被害者は意識がはっきりしているか、気絶の兆候のみが見られます。生命機能には影響がなく、血圧の上昇や徐脈が認められても、極めて軽微です。神経症状は軽微であることが多く、時には単一の症状として現れることもあります。

被害者の二次的な意識喪失の動向は多様です。

意識の波のような変動が観察されることもあり、その程度は様々で、昏睡状態に至ることもあります。また、二次的な意識喪失が徐々に進行する場合もあります。多くの場合、数時間から数日かけて徐々に進行しますが、稀に、急激な昏睡状態に陥ることもあります。同時に、硬膜下血腫の患者の中には、脳圧迫の他の症状が悪化するにつれて、中等度の昏睡状態に至る長期的な意識障害を呈する患者もいます。

亜急性硬膜下血腫の場合、自分の状態に対する批判的態度の低下、場所と時間の見当識障害、多幸感、不適切な行動、無関心・無活動現象といった形で精神変化が起こる可能性があります。

亜急性硬膜下血腫は、頭痛によって引き起こされる精神運動性興奮として現れることが多い。患者が診察を受けやすいため、急性血腫の場合よりも頭痛の増強がより鮮明に現れ、それが主症状となる。嘔吐、徐脈、高血圧に加え、眼底のうっ血は圧迫症候群の診断において重要な要素となる。これらの症状は、血腫の側で最初に発現する傾向がある。

亜急性硬膜下血腫の幹症状は、急性血腫に比べてはるかに頻度が低く、ほとんどの場合、発生原因は二次的 - 圧迫です。側性化の兆候の中で最も重要なのは、同側散瞳と対側錐体機能不全であり、観察中に出現または増強します。全体的な臨床的代償不全の段階では、血腫の反対側でも瞳孔散大が現れる可能性があることを考慮する必要があります。亜急性硬膜下血腫の錐体半球症候群は通常中等度に発現し、急性血腫よりもはるかに少なく、両側性です。患者の可用性により、たとえ軽度または選択的に感度障害、視野障害、および高次皮質機能障害によって表される場合でも、局所的な半球症状を検出することがほぼ常に可能です。優位半球に血腫が局在すると、半数の症例で失語症が発生します。患者によっては、体の反対側に局所発作を起こすこともあります。

慢性硬膜下血腫

硬膜下血腫は、外傷性脳損傷後14日以上経過して発見または除去された場合、慢性とみなされます。しかし、その主な特徴は、確認期間そのものではなく、脳と共存する一定の自律性を与え、その後の臨床的および病態生理学的ダイナミクスを決定づけるカプセルの形成にあります。

[ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ]

[ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ]

診断 硬膜下血腫

硬膜下血腫の診断には、臨床症状や経過の多様性に起因する困難を克服しなければならない場合が多くあります。硬膜下血腫が重度の脳損傷を伴わない場合、診断は三相意識変化、すなわち受傷時の一次意識消失、意識清明期、そして脳圧迫による反復性意識消失に基づいて行われます。

脳圧迫の進行が比較的緩徐であるにもかかわらず、臨床所見において、他の徴候に加えて、びまん性の破裂性頭痛、「前頭葉型」の精神変化、精神運動興奮が認められる場合、硬膜下血腫の発生を疑う根拠があります。受傷機序も、この結論に傾く可能性があります。例えば、鈍器による頭部打撃(通常は後頭部、前頭部、または矢状面)、重量物による頭部打撃、または運動速度の急激な変化などにより、局所的な圧痕ではなく、頭蓋腔内での脳の変位が生じ、橋静脈の破裂や、外傷因子の作用部位とは反対側の硬膜下血腫の形成につながる可能性があります。

硬膜下血腫を認識する際には、局所性脳症状よりも全般性脳症状が優勢であることが多いことを念頭に置く必要がありますが、その割合は様々です。孤立性硬膜下血腫における局所性症状の性質(比較的柔らかい、頻度が高い、そしてしばしば両側性)は、診断を容易にする可能性があります。硬膜下血腫の推定は、半球性症状の特徴によって間接的に裏付けられる場合があります。知覚障害の検出は、硬膜下血腫でより一般的です。頭蓋底症状(特に同側散瞳)は、硬膜外血腫よりも顕著であることが多いです。

硬膜下血腫の診断は、重度の脳損傷を併発している患者の場合、特に困難です。「明晰」な状態が消失または消失している場合です。昏睡状態または昏睡状態の患者では、徐脈、血圧上昇、てんかん発作が認められ、脳圧迫の可能性が懸念されます。呼吸器疾患の発現または悪化傾向、高体温、上方注視反射麻痺、除脳硬直、両側性病理所見、その他の脳幹病変は、血腫による脳圧迫を示唆します。

後頭部、前頭部、または矢状面における外傷痕(特に受傷機転が明らかな場合)、臨床所見(出血、鼻や耳からの脳脊髄液鼻漏)、および頭蓋底骨折のX線所見から、硬膜下血腫の診断がほぼ確定します。血腫の側性化については、まず散瞳側を考慮する必要があります。

硬膜下血腫の場合、硬膜外血腫とは異なり、頭蓋造影所見はそれほど特徴的ではなく、局所診断には重要ではありません。急性硬膜下血腫では、頭蓋底骨折がよく検出され、通常は中部および後部に広がりますが、前頭蓋窩に広がることはあまりありません。頭蓋底骨と頭蓋骨の損傷の組み合わせが検出されます。頭蓋骨の個々の骨の孤立した骨折はあまり一般的ではありません。急性硬膜下血腫で頭蓋骨の損傷が検出された場合、通常は広範囲です。硬膜外とは異なり、硬膜下血腫の骨損傷は血腫の反対側に見られることが多いことに注意する必要があります。一般に、急性硬膜下血腫の患者の3分の1には骨損傷が見られず、亜急性硬膜下血腫の患者の3分の2には骨損傷が見られません。

線状エコーは、脳を圧迫している外傷性基質の側方化を明らかにすることにより、硬膜下血腫の認識を容易にする可能性があります。

硬膜下血腫の脳血管造影では、直接画像において「境界」症状が典型的に現れます。これは、鎌状の無血管帯が様々な幅の帯状に現れます。この「境界」は、圧迫された半球の血管パターンを、矢状縫合から頭蓋底までの長さに沿って頭蓋冠からほぼ均等に変位させており、前頭面の画像で確認できます。「境界」症状は、毛細血管相または静脈相でより明確に現れることが多いことに留意する必要があります。前大脳動脈の変位も特徴的です。凸面性硬膜下血腫の側方血管造影では、それほど明確な所見は得られません。しかし、大脳半球間裂に位置する硬膜下血腫の場合、側方画像でも説得力のある所見が示されます。側方画像では、頭蓋骨周囲動脈の下方圧迫が明らかになります。

CT と MRI は、硬膜下血腫を認識し、その位置、大きさ、脳への影響を明らかにする上で決定的な役割を果たします。

CT スキャンにおける急性硬膜下血腫は通常、均一な密度増加の三日月形の領域によって特徴付けられます。

ほとんどの場合、硬膜下血腫は脳半球全体、あるいは大部分に広がります。硬膜下血腫は両側性で、大脳半球間裂や小脳テントに広がることもあります。急性硬膜外血腫の吸収係数は、硬膜下血腫の密度よりも高くなります。これは、硬膜下血腫が脳脊髄液や脳組織片と混ざり合っているためです。そのため、急性および亜急性硬膜下血腫の内縁は、その下にある脳の表面の凹凸を繰り返すため、輪郭が不明瞭になることがあります。硬膜下血腫の非典型的な局在(大脳半球間裂、テントの上または下、中頭蓋底底など)は、凸面性血腫よりもはるかにまれです。

時間の経過とともに、血腫の内容物の液化と血液色素の崩壊により、血腫の密度は徐々に低下し、特に変質した血液と周囲の脳物質の吸収係数が同じになった場合は診断が困難になります。硬膜下血腫は1~6週間で等密度になります。その後、くも膜下溝の凸面の圧迫または内側への変位、同外側側脳室の狭小化、正中構造のずれなどの二次的な徴候に基づいて診断が行われます。等密度期の後には密度が低下する期が続き、流出した血液の吸収係数が脳脊髄液の密度に近づきます。硬膜下血腫では、沈降現象が見られます。つまり、血腫の下部は高密度の血液成分の沈降により高密度になり、上部は等密度または低密度になります。

硬膜下血腫の場合、断層像では主に頭蓋内予備容量の減少の徴候が認められます。具体的には、脳室系の狭小化、凸状くも膜下腔の圧迫、基底槽の中等度または重度の変形が挙げられます。正中線構造の著しい変位は、くも膜下腔の圧迫を伴う脱臼性水頭症の発症を伴います。血腫が後頭蓋底に限局する場合は、急性閉塞性水頭症を発症します。

硬膜下血腫を除去すると、脳室系、脳底槽、くも膜下腔の位置と大きさが正常化されます。

MRI 画像では、急性硬膜下血腫はメトヘモグロビンの欠如により画像コントラストが低い場合があります。慢性硬膜下血腫の 30% の症例では、T1 強調断層写真で低密度または等密度で表示されますが、ほぼすべての症例で T2 モードで信号強度が増加します。亜急性または慢性硬膜下血腫で出血を繰り返す場合は、その構造の不均一性が認められます。慢性血腫の被膜には、通常、造影剤が集中的に蓄積するため、水腫やくも膜囊胞との区別が可能です。MRI を使用すると、CT で等密度の硬膜下血腫を適切に検出できます。また、平面性硬膜下血腫、特に大脳半球間裂に入り込んだり基底部に広がったりする場合、MRI は有利です。

処理 硬膜下血腫

硬膜下血腫の治療には保存的治療と外科的治療があります。治療法の選択は、血腫の量、進行段階、そして患者の状態によって異なります。

硬膜下血腫の外科的治療

外科的治療の絶対適応は以下のとおりです。

- 急性硬膜下血腫は脳の圧迫と変位を引き起こします。受傷後できるだけ早く手術を行う必要があります。硬膜下血腫の除去が早ければ早いほど、予後は良好です。

- 局所症状および/または頭蓋内圧亢進の兆候が増強する亜急性硬膜下血腫。

その他の場合には、臨床データと放射線データの組み合わせに基づいて手術の決定が行われます。

急性硬膜下血腫の手術手技

急性硬膜下血腫を完全に除去し、確実な止血を行うためには、通常、広範囲開頭術が適応となります。骨形成穿頭術の大きさと位置は、硬膜下血腫の範囲と関連する実質損傷の位置によって異なります。硬膜下血腫が前頭葉および側頭葉の極基底部の挫傷を伴っている場合、穿頭窓の下端は頭蓋底まで到達し、その他の端は硬膜下血腫の大きさと位置に対応している必要があります。血腫を除去することで、脳の圧迫部位から出血が続く場合の止血に役立ちます。急速に拡大する脳脱臼の場合は、頭蓋切開術は穿頭孔の適用から開始し、そこから硬膜下血腫の一部を素早く吸引することで脳の圧迫度を軽減する必要があります。その後、残りの開頭術の段階を迅速に実施する必要があります。しかし、最初に穿孔孔を通して硬膜下血腫を「迅速に」除去した患者群と、すぐに骨形成穿孔術を実施した患者群の死亡率を比較したところ、有意差は認められなかった。

硬膜下血腫の場合、緊張した、チアノーゼ状の、脈動のない、または弱く脈動する硬膜が穿孔窓から突出します。

硬膜下血腫側の前頭葉および側頭葉に極基底挫傷が同時に存在する場合、出血源は挫傷巣領域の皮質血管であることが多いため、硬膜を基底部に向けて弓状に切開することが望ましい。硬膜下血腫が凸状部から傍矢状部に局在する場合は、硬膜を基底部に向けて切開することができる。

脳内に血腫や脳挫傷巣が存在する場合、洗浄と軽度の穿刺によって凝血塊と脳組織片を除去します。止血は、バイポーラ凝固、止血スポンジ、またはフィブリントロンビン接着剤によって行います。硬膜縫合後、または硬膜形成術後に、骨弁を元の位置に戻して縫合糸で固定します。穿頭欠損部への脳内容物の脱出が生じた場合は、骨弁を切除して温存し、頭蓋骨の減圧穿頭術によって手術を完了します。

外科的処置における誤りとしては、硬膜を縫合せずに小さな切開窓から硬膜下血腫を除去することが挙げられます。この方法では、硬膜下血腫の主要部分を迅速に除去できますが、脳組織が骨窓に脱出し、円蓋静脈が圧迫され、静脈流出が阻害され、脳浮腫が悪化するリスクがあります。さらに、小さな穿頭窓から硬膜下血腫を除去した後、脳浮腫が生じた状態では、出血源を再確認できず、確実な止血を行うことができません。

硬膜下血腫の薬物治療

意識がはっきりしていて、血腫の厚さが 10 mm 未満、正中線構造の変位が 3 mm 以下、脳底槽の圧迫がない硬膜下血腫の被害者の場合、通常は外科的介入は必要ありません。

昏睡または昏睡状態の被害者で、神経学的状態が安定しており、脳幹圧迫の兆候がなく、頭蓋内圧が 25 mm Hg 以下、硬膜下血腫の量が 40 ml 以下の場合、動的臨床制御、CT および MRI 制御下で保存的治療を実施できます。

平坦な硬膜下血腫は通常1ヶ月以内に吸収されます。場合によっては、血腫の周囲に被膜が形成され、慢性血腫へと変化します。動態観察中に、硬膜下血腫が徐々に慢性化していく様子に、患者の容態の悪化、頭痛の増加、眼底のうっ血の出現などが伴う場合は、閉鎖式体外ドレナージによる外科的介入が必要となります。

予測

急性硬膜下血腫は、急性硬膜外血腫よりも予後が不良となる場合が多い。これは、硬膜下血腫が通常、一次性の重度の脳損傷を伴い、脳の変位と幹構造の圧迫が急速に進行するという事実による。そのため、近代的な診断方法が導入されているにもかかわらず、急性硬膜下血腫の死亡率は比較的高く、生存者においても重度の障害が残る。

硬膜下血腫の検出と除去のスピードも、予後に大きく影響します。受傷後4~6時間以内に手術を受けた患者群は、それ以降に手術を受けた患者群と比較して、手術治療の成績が著しく良好です。硬膜下血腫の量と患者の年齢は、増加するにつれて、治療成績に悪影響を及ぼすようになります。

硬膜下血腫の予後不良は、頭蓋内圧亢進症や脳虚血の発症も原因となります。近年の研究では、これらの虚血性障害は脳圧迫を迅速に除去することで可逆性となることが示されています。重要な予後因子には脳浮腫があり、急性硬膜下血腫の除去後にしばしば進行します。