脳(脳)は、それを取り囲む膜とともに、頭蓋骨の脳部分の空洞に位置しています。この点において、脳の上側面の凸型の形状は、頭蓋骨の内側の凹型の表面に対応しています。下面、つまり脳底は、頭蓋骨の内側底にある頭蓋窩の形状に対応する複雑な起伏を有しています。

成人の脳の重量は1100~2000gの間で変動します。脳の平均長径は160~180mm、最大横径は140mmです。女性の脳は平均して男性の脳よりもわずかに短くなっています。成人男性の脳の平均重量は1400g、女性は1200gです。脳重量が最も重いのは20~25歳の人です。短頭種の脳の平均重量は、長頭種の脳よりも重いです。

脳の重さと人の知的能力の間には直接的な関係はありません。例えば、作家A.N.ツルゲーネフの脳の重さは2012g、詩人バイロンは1807g、哲学者I.カントは1600g、詩人I.F.シラーは1580g、医師ブローカは1484g、医師G.デュピュイトランは1437g、詩人A.ダンテは1420g、芸術家A.ティーデマンは1254gです。他の優れた知能を持つ人々の脳の重さは比較的軽かったことが知られています。特に愚か者の脳の重さは軽く、300gにも満たないこともあります。経験から、精神的に発達した人々は、より重い脳を持っていることが多いことが分かっています。しかし、脳の重さが高いことが、精神的に高い発達を示すわけではありません。同時に、精神機能が正しく機能するためには、脳の重量が一定の最低基準を超える必要があります。男性の場合、脳の最低基準は1000g、女性の場合900gとされています。脊髄は脳重量の約2%を占め、34~38gです。

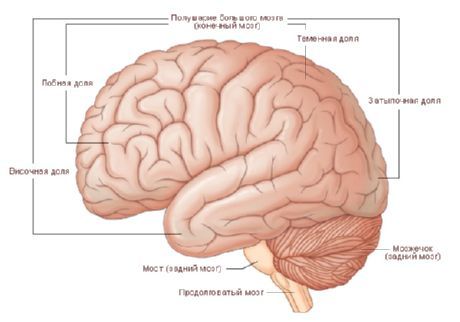

脳標本を検査すると、その 3 つの最大の構成要素である大脳半球、小脳、脳幹がはっきりと見えます。

成人の大脳半球(hemispheriae cerebrales)は、中枢神経系の中で最も発達し、最も大きく、機能的に最も重要な部分です。大脳半球の各部分は、脳の他のすべての部分を覆っています。

右脳と左脳は、大脳縦溝(大脳縦溝)によって隔てられており、この縦溝は両半球間の深部で脳梁(脳梁)という大脳交連に達している。後部では、この縦溝は大脳横溝(大脳横溝)と繋がっており、大脳半球と小脳を隔てている。

大脳半球の上側、内側、下側(基底)表面には、深い溝と浅い溝があります。深い溝は各半球を大脳小葉(lobi cerebrales)に分割し、浅い溝は大脳回(gyri cerebrales)によって互いに分離されています。

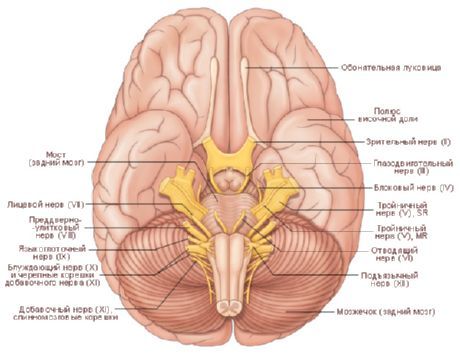

脳の下面(facies inferior)、つまり脳の基底は、大脳半球の腹側表面、小脳、および脳幹の腹側部分によって形成され、これらはここで最も観察しやすいです。

脳底部、大脳半球の前頭葉下面によって形成される前部には、嗅球(bulbi olfactorii)が存在します。嗅球は、大脳縦溝の両側に位置する小さな隆起のように見えます。15~20本の細い嗅神経(名詞:olfactorii - 1対の脳神経)が、篩骨板の開口部を通って鼻腔から嗅球の腹側表面に伸びています。脳を頭蓋骨から摘出すると、嗅神経は引きちぎられてしまうため、単独の標本では観察できません。

嗅球から後方に索が伸びており、嗅索 (tractus olfactorius) と呼ばれます。嗅索の後部は厚く広くなり、嗅三角 (trigonum olfactorium) を形成します。嗅三角の後側は、脈絡膜を除去した後にも残る、多数の小さな開口部がある小さな領域に入ります。これが前穿孔物質 (substantia perforata rostralis, s. anterior) です。ここで、穿孔物質の開口部を通じて動脈が脳の奥深くまで浸透します。穿孔物質の内側には、脳の下面にある大脳の縦溝の後部を閉じる、薄く灰色で裂けやすい終末板 (lamina terminis) があります。視交叉 (chiasma opticum) は、この板の後ろ側に隣接しています。視交叉は、視神経(名詞:opticum - 第2対の脳神経)の構成に続く神経線維によって形成され、眼窩から頭蓋腔へと貫通します。視交叉からは2本の視索(tractus opticus)が後外側方向に伸びています。

灰白質結節(tuber cinereum)は視交叉の後面に隣接しています。灰白質結節の下部は下方に向かって細くなる管状に長く伸びており、漏斗(infundibulum)と呼ばれます。漏斗の下端には丸い構造があり、これは内分泌腺である下垂体(下垂体前葉)です。下垂体は頭蓋腔内のトルコ鞍窩に位置しており、脳標本を頭蓋骨から摘出すると、この窪みに留まり、漏斗から離れます。

2つの白い球状の隆起、乳頭体(corpora mamillaria)が、背面の灰色の結節に隣接しています。視索の後ろには、2つの縦方向の白い隆起、つまり大脳脚(pedunculi cerebri)が見えます。これらの隆起、つまり大脳脚間窩(fossa interpeduncularis)の間には、前方で乳頭体によって区切られた窪みがあります。この窩の底は後部穿孔物質(substantia perforata interpeduncularis posterior)によって形成されており、その開口部から脳に栄養を送る動脈が貫通しています。互いに向かい合う大脳脚の内側表面には、左右の動眼神経(名詞:oculomotorius - 第3対の脳神経)の根が見えます。大脳脚の外側面は、滑車神経(名詞:trochleares - 脳神経の第 4 対)に囲まれており、その神経根は、他の 11 対の脳神経すべてと同様に脳の基部から出るのではなく、中脳天井の下丘の後ろ、上髄質口蓋の小帯の側面の背面から脳から出ます。

大脳脚は、橋と呼ばれる広い横方向の隆起の上部から伸びています。橋の外側部分は小脳へと続き、一対の中小脳脚(pedunculus cerebellaris medius)を形成します。

橋と中小脳脚の境界では、三叉神経(n. trigeminus - V 対の脳神経)の根が両側に見られます。

脳橋の下には延髄の前部があり、内側に位置するピラミッド状構造で表され、前正中溝によって互いに分離されています。ピラミッドの外側には、丸みを帯びた隆起部、すなわちオリーブがあります。脳橋と延髄の境界、前正中溝の両側には、外転神経(n. abductens - VI 脳神経)の根が脳から伸びています。さらに外側、中小脳脚とオリーブの間には、両側に顔面神経(n. facialis - VII 脳神経)と前庭蝸牛神経(n. vestibulocochlearis - VIII 脳神経)の根が続いています。オリーブの背側には、目立たない溝があり、舌咽神経(名:glossopharyngeus、IX神経)、迷走神経(名:vagus、X神経)、副神経(名:accessorius、XI神経)の根が前方から後方へと伸びています。副神経の根は脊髄の上部からも伸びており、これらは脊髄根(脊髄根、脊髄部、pars spinalis)と呼ばれます。錐体部とオリーブ部を隔てる溝には、舌下神経(名:hypogosus、XII対の脳神経)の根があります。

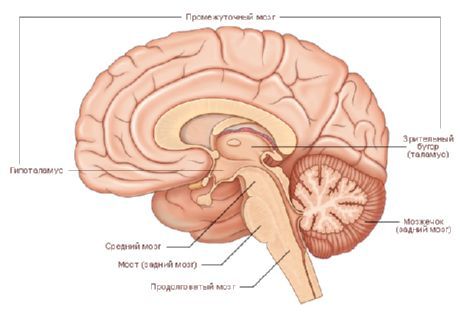

大脳の縦溝に沿って描いた脳の正中矢状断面では、大脳半球の内側表面、脳幹(脳幹)および小脳の一部の構造が見えます。

大脳半球の広大な内側表面は、はるかに小さい小脳と脳幹に覆いかぶさっています。この表面には、他の表面と同様に、大脳の回旋を互いに隔てる溝があります。

各脳半球の前頭葉、頭頂葉、後頭葉は、正中断面で明瞭に観察できる大脳交連である脳梁体から、脳梁溝(sulcus corporis callosi)によって分離されている。脳梁体の中央部分は体幹(truncus)と呼ばれる。その前部は下方に曲がり、膝部(genu)を形成する。さらに下に行くと、脳梁体の膝部は細くなり、嘴部(rostrum)と呼ばれる。そして終板(lamina terminis)へと下方に続く。終板は、前述のように視交叉の前面と癒合する。脳梁体の後部は著しく肥厚し、尾根状(splenium)の形で自由に終わっている。

脳梁体の下には、薄い白い板、すなわち円蓋があります。円蓋体部は、徐々に脳梁体から離れて前方および下方に弓状に曲がり、円蓋の柱(円柱)へと続きます。円蓋の各柱の下部は、まず終板に近づき、次に側方に移動して後方に向けられ、乳頭体で終わります。後方の円蓋の柱と前方の終板の間には、断面が白い楕円形の神経線維の横方向の束があります。これが前(白)交連(commissure rostralis, s. anterior)です。交連は、脳梁体の横方向の線維と同様に、脳の半球、つまりその前部を互いに接続します。

上部と前方は脳梁体、下部は脳梁の嘴、終板、前交連、後方は脳弓柱で区切られた領域は、髄質の薄い矢状面板、すなわち透明中隔(透明中隔)によって占められています。

上記の構造はすべて終脳に属します。小脳を除くその下に位置する構造は脳幹に属します。脳幹の最前部は、左右の視床、すなわち後視床(背視床)によって形成されます。視床は、脳弓体と脳梁体の下、脳弓柱の後ろに位置しています。正中部では、後視床の内側表面のみが識別可能です。この上に視床間癒着(adhesio interthalamica)が識別されます。各後視床の内側表面は、第三脳室の垂直に位置するスリット状の空洞を外側に区切っています。視床の前端と脳弓柱の間には、脳室間孔(脳室間孔)があり、これを通して大脳半球の側脳室が第三脳室の空洞と連絡しています。脳室間孔から後方に、視床下部(視床下)溝(視床下部溝)が伸びており、視床を下から包み込むように曲がっています。この溝の下にある組織は視床下部に属します。視交叉、灰白質結節、漏斗部、下垂体、乳頭体など、第三脳室の底部の形成に関与する構造です。

視床の上後方、脳梁体部の下には、内分泌腺である松果体(corpus pineale)があります。松果体の前下部は、矢状断面で円形になる細い横索で癒合しています。この横索は視床上交連(commissura epithalamica)です。視床、視床下部、第三脳室、松果体は間脳に属します。

視床の尾側には、中脳に関連する構造(中脳)があります。松果体の下には中脳蓋(中脳蓋)があり、2つの上丘と2つの下丘から構成されています。中脳蓋の腹側には脳脚(大脳脚)があり、中脳水道によって脳蓋から隔てられています。

中脳水道(aqueductus mesencephali)は、第三脳室と第四脳室の空洞を繋いでいます。さらに後方には、後脳(metencephalon)に属する橋と小脳の正中部分、および延髄(medulla oblongata)の部分があります。これらの脳部分の空洞が第四脳室(ventriculus quartos)です。第四脳室の底は橋と延髄の背側表面によって形成され、脳全体では菱形窩(fossa rhomboidea)を形成しています。小脳から中脳の天井まで伸びる白質の薄い板は、上延髄帆(velum medullare rostralis, s. superius)と呼ばれます。小脳の下面から延髄に戻り、下髄帆帆(尾帆帆、s. inferius)が伸びています。

脳には 5 つの部分があり、それぞれ 5 つの脳小胞から発達します。

- 脳の終わり;

- 間脳;

- 中脳;

- 後脳;

- 延髄は、大後頭孔のレベルで脊髄に入ります。

[ 1 ]

[ 1 ]

脳の機能

人間の脳は多くの重要な機能を担い、神経系の中心的部分です。脳の主な機能は以下のとおりです。

認知機能:

- 思考: 脳は情報を処理し、問題を解決し、決定を下し、推論することを可能にします。

- 記憶: 脳は長期記憶と短期記憶の形成と保存に関与しています。

- 注意力と集中力: 特定のタスクに集中し、情報をフィルタリングするのに役立ちます。

- 言語とコミュニケーション: 脳は言語能力とコミュニケーション能力を制御します。

感覚と運動機能:

- 感覚: 脳は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの感覚からの情報を処理します。

- 運動: 運動能力と動作の協調を制御します。

内臓の調節:

- 脳は呼吸、心拍、体温調節、消化などの重要な機能を制御します。

感情と行動:

- 感情、気分、行動の形成と調節に関与します。

周囲の世界に対する意識と認識:

- 脳は周囲の世界の認識と意識の形成を担っています。

重要な機能の維持:

- 血圧や血糖値などの調節など、自律神経機能を制御します。

トレーニングと適応:

- 脳は新しい情報や状況の学習と適応を促進します。

ストレスと危険への反応:

- ストレスの多い状況や危険に対しては、闘争・逃走反応を活性化することで対応します。

脳は複雑で多面的な構造であり、様々な領域とサブシステムから構成され、それぞれが特定の機能を担っています。脳の働きは、何百万ものニューロンの正しい機能とそれらの相互作用に依存しています。

胎児の脳の発達

胎児の脳の発達は徐々に進み、妊娠期間を通していくつかの重要な段階を経ます。簡単にご説明します。

- 1~2週間:妊娠初期段階では、卵子が受精し、受精卵が形成されます。この段階で、将来の神経組織の初期構造となる神経板の形成プロセスが始まります。

- 3~4週目:神経板が閉じ始め、神経管が形成されます。この時期には、前部および後部の神経孔も閉鎖します。これは神経管閉鎖不全の予防に非常に重要です。

- 5~8週目:神経管は小脳、間脳、後脳、脳幹など、脳の様々な部位へと分化します。ニューロンは脳内の将来の位置へと移動し始めます。

- 9~12週:この段階では、ニューロンの活発な増殖と移動が起こります。脳はより複雑な構造を獲得し始め、ニューロン間の接続が形成され始めます。

- 13~16週目: 脳がより複雑になり、認知機能に重要な役割を果たす大脳皮質が活発に発達し始めます。

- 17~20週:この時期になると、脳の表面にひだや溝が形成され始めます。脳は胎児の動きなど、いくつかの機能を制御し始めます。

- 21~24 週: 大脳皮質が急速に発達し、多くの神経接続が形成され始めます。

- 25~28 週: 脳は成長と発達を続け、胎児は外部刺激に反応し始めます。

- 29~32 週: 神経接続がより複雑になり、脳は出生後に実行する機能を制御する準備を始めます。

- 33~40 週: 妊娠の最後の数週間、脳は出産と子宮外での生活に備えて発達し、その機能を強化し続けます。

これは、胎児の脳の発達を週ごとに概観したものです。妊娠と胎児はそれぞれ異なり、発達は症例ごとに若干異なる可能性があることを覚えておくことが重要です。胎児の脳の発達は、身体の驚くべき自己調節能力と自己治癒能力を示す、複雑で興味深いプロセスです。

脳疾患

脳は様々な病気や症状の影響を受ける可能性があります。脳に影響を与える可能性のある最も一般的な病気や症状をいくつかご紹介します。

- 水頭症:脳室に過剰な脳脊髄液が溜まる症状。

- 片頭痛: 多くの場合、前兆、羞明、吐き気を伴う発作性の頭痛。

- てんかん: 発作を特徴とする神経障害。

- 脳卒中: 脳への血液供給が急激に中断され、脳機能に障害が生じる病気。

- 頭部損傷: 打撲、脳震盪、その他の脳損傷が含まれます。

- 脳腫瘍:頭蓋骨の内部に発生する悪性および良性の腫瘍。

- アルツハイマー病:認知機能の低下を伴う進行性の神経変性疾患。

- パーキンソン病: 運動能力の低下とけいれん的な動きを特徴とする神経疾患のグループ。

- 多発性硬化症:神経のミエリンを攻撃し、さまざまな神経症状を引き起こす自己免疫疾患。

- CP(脳性麻痺):脳の損傷により幼少期に発症する神経障害のグループ。

- 認知症: 患者の認知機能および能力の低下を特徴とする症状の総称。

- 脳低酸素症および虚血: 脳への酸素または血液供給が不足し、脳細胞に損傷を引き起こす可能性があります。

- 脳の炎症性疾患:例えば、髄膜炎や脳炎は、髄膜や脳組織の炎症を特徴とします。

- 神経変性疾患:例えば、ハンチントン病、パーキンソン病など。

- 先天性および発達性の脳異常: 子供が生まれつき持っている異常は、脳の発達と機能に影響を及ぼす可能性があります。

これは脳疾患のほんの一部です。これらの疾患はそれぞれ独自の症状、原因、治療法があり、診断と治療は資格のある医療専門家の指導の下で行う必要があります。

どこが痛みますか?