記事の医療専門家

新しい出版物

脳の膜

最後に見直したもの: 04.07.2025

脳の硬膜

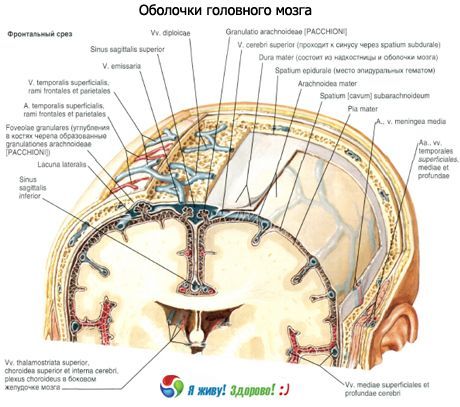

この膜は、その特殊な密度、多数のコラーゲン繊維と弾性繊維を構成成分としていることが特徴です。脳硬膜は頭蓋骨の空洞を内側から覆うだけでなく、頭蓋骨の脳部分の骨の内面の骨膜でもあります。脳硬膜は頭蓋骨の天井部分の骨と緩く結合しており、容易に分離できます。頭蓋底部では、膜は骨としっかりと癒着しています。硬膜は脳から出てくる脳神経を取り囲み、脳神経鞘を形成し、これらの神経が頭蓋骨から出る開口部の縁と融合しています。

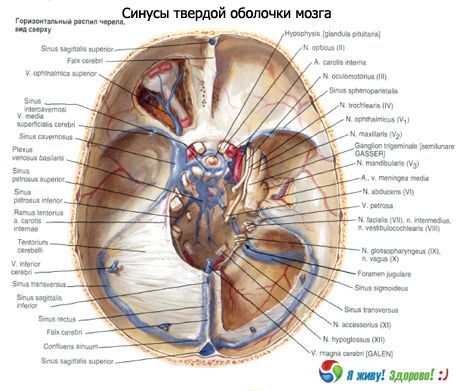

頭蓋骨の内側基底部(延髄領域)では、脳硬膜が大後頭孔の縁と癒合し、脊髄硬膜へと続いています。脳側(くも膜側)の硬膜の内面は滑らかで、扁平な細胞で覆われています。脳硬膜は場所によって裂け目があり、その内側の小葉(複製)が突起状に脳の各部分を隔てる亀裂に深く入り込んでいます。突起が分岐する場所(基部)や、硬膜が頭蓋骨の内側基底部の骨に付着する領域では、脳硬膜の裂け目に内皮で覆われた三角形の管、すなわち硬膜洞(sinus durae matris)が形成されています。

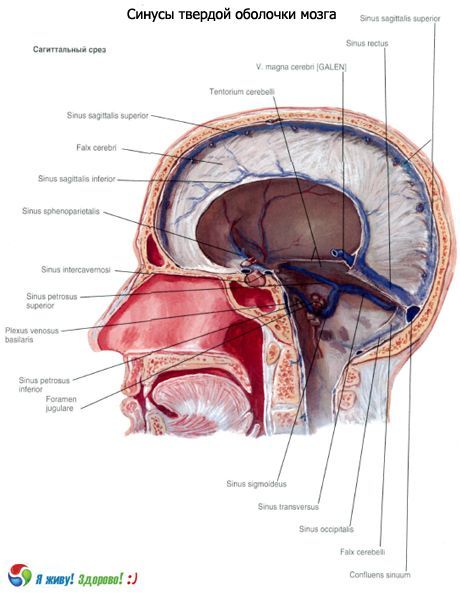

脳の硬膜の最大の突起は、大脳鎌または大脳鎌で、矢状面に位置し、大脳の右半球と左半球の間の縦溝を貫通しています。これは、鎌状の薄い湾曲した硬膜板で、2枚のシート状に大脳の縦溝を貫通しています。この板は、脳梁に達することなく、大脳の右半球と左半球を互いに分離しています。上矢状洞は、大脳鎌の分裂した基底部にあり、その方向は頭蓋骨の上矢状洞の溝と一致しています。下矢状洞は、2枚のシート間の大脳鎌の自由端の厚さにあります。大脳鎌は前方で篩骨の鶏冠と癒合している。大脳鎌の後部は、内後頭突起の高さで小脳テントと癒合している。脳硬膜の裂孔における大脳鎌の後下縁と小脳テントの癒合線に沿って、下矢状洞と上矢状洞、横洞、後頭洞を繋ぐ直線状の洞が存在する。

小脳テントは、小脳が位置する後頭蓋窩の上に、切妻テントのように張り出している。横溝を貫通し、大脳後頭葉と小脳半球を隔てる。小脳テントの前縁は凹凸があり、脳幹が前方で接続するテント切痕を形成する。

小脳テントの側縁は、側頭骨の錐体の上縁と癒合しています。小脳テントはその後方で脳硬膜へと移行し、後頭骨の内側を覆っています。この移行部で脳硬膜は分裂し、後頭骨の横洞に隣接して横洞を形成します。

小脳鎌、あるいは小脳鎌は、大脳鎌と同様に、矢状面に位置します。その前縁は自由で、小脳半球の間を貫通しています。小脳鎌の後縁(基底部)は、上部の内後頭突起から下部の大後頭孔の後縁まで、脳の硬膜内へと左右に伸びています。後頭洞は小脳鎌の基底部に形成されます。

横隔膜鞍

鞍横隔膜(ヨウシュウヨウドク)は、中央に穴が開いた水平方向の板で、下垂体窩の上を覆い、その天井を形成しています。下垂体は鞍横隔膜の下の窩内に位置しています。下垂体は、横隔膜の穴を通して、漏斗状の管を介して視床下部とつながっています。

脳の硬膜の洞

脳の硬膜の洞は膜が 2 つの板に分かれて形成され、静脈血が脳から内頸静脈に流れる通路です。

副鼻腔を形成する硬膜のシートはしっかりと張られており、潰れることはありません。そのため、副鼻腔は断面で大きく開いています。副鼻腔には弁がありません。この副鼻腔の構造により、頭蓋内圧の変動に関係なく、脳から静脈血が自由に流れ出ます。頭蓋骨の内面には、硬膜の副鼻腔に対応する溝があります。脳の硬膜には、以下の副鼻腔が区別されます。

- 上矢状洞(sinus sagittalis superior)は、篩骨の鶏冠から内後頭隆起まで、大脳鎌の外側(上)縁全体に沿って位置しています。前部では、この洞は鼻腔の静脈と吻合しています。洞の後端は横静脈洞に流れ込んでいます。上矢状洞の左右には、外側小窩(lacunae laterales)が連通しています。これらは脳硬膜の外層と内層(シート)の間にある小さな空洞で、その数と大きさは非常に多様です。小窩の空洞は上矢状洞の空洞と連通しており、脳硬膜の静脈、脳静脈、坐骨静脈がそこに流れ込んでいます。

- 下矢状洞(下矢状洞)は、大脳鎌の下縁の厚み部分に位置し、上縁よりもかなり小さい。下矢状洞の後端は、大脳鎌の下縁が小脳テントの前縁と癒合する部位で、直洞の前部に流れ込む。

- 直洞(直洞)は、小脳テント裂の矢状方向に位置し、大脳鎌の付着線に沿って位置しています。直洞は、上矢状洞と下矢状洞の後端を繋いでいます。下矢状洞に加え、大脳静脈が直洞の前端に流入します。直洞の後方では、横洞の中央部(洞排水路)に流入します。上矢状洞の後部と後頭洞もここに流入します。

- 横洞(sinus transversus)は、小脳テントが脳硬膜から分岐する部位にあります。後頭骨鱗状部の内面において、この洞は横洞の広い溝に相当します。上矢状洞、後頭洞、直洞が流入する部位は、洞合流点(confluens sinuum)と呼ばれます。左右の横洞は、対応する側のS状結腸洞に続いています。

- 後頭洞(sinus occipitalis)は小脳鎌の基部に位置します。内後頭稜に沿って下行し、大後頭孔の後縁に達します。そこで2つの枝に分岐し、この開口部を後方と側方から取り囲みます。後頭洞の各枝は、その側方でS状結腸洞に流入し、上端は横洞に流入します。

- S状静脈洞(S状静脈洞)は、頭蓋骨の内面にある同名の溝に位置し、S字型をしています。頸静脈孔付近で、S状静脈洞は内頸静脈へと流れ込みます。

- 海綿静脈洞(洞洞)は対になっていて、頭蓋底のトルコ鞍側に位置しています。内頸動脈と一部の脳神経はこの洞を通過します。この洞は互いに連絡している洞窟状の非常に複雑な構造をしており、それがこの名称の由来となっています。左右の海綿静脈洞の間には、前海綿静脈洞と後海綿静脈洞(洞間海綿静脈洞)という連絡(吻合)があり、これらはトルコ鞍の横隔膜の厚み部分、下垂体漏斗の前後に位置しています。蝶形頭頂静脈洞と上眼静脈は、海綿静脈洞の前部に流入します。

- 蝶形骨頭頂洞(sinus sphenoparietalis)は、蝶形骨の小翼の自由後縁に隣接して対になっており、脳の硬膜によって分割されてここに接続されています。

- 上錐体洞と下錐体洞(上錐体洞と下錐体洞)は対になって、側頭骨の錐体部の上下縁に沿って位置しています。どちらの洞も、海綿静脈洞からS状静脈洞への静脈血の流出路の形成に関与しています。左右の下錐体洞は、後頭骨体部の硬膜裂に位置する複数の静脈によって連結されており、これらは脳底神経叢と呼ばれています。この神経叢は、大後頭孔を介して内椎骨静脈叢と連結されています。

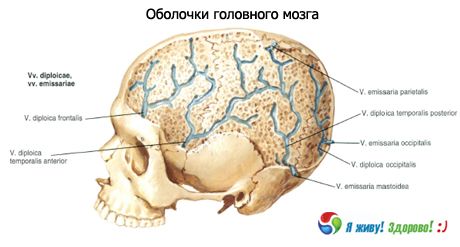

脳硬膜洞は、場所によっては、放出静脈(vv. emissariae)を介して頭部の外静脈と吻合を形成します。さらに、硬膜洞は、頭蓋骨の海綿状物質に位置し、頭部の浅静脈に流入する双極静脈(vv. diploicae)と連絡しています。このように、脳からの静脈血は、浅静脈系と深静脈系を通って脳硬膜洞に流れ込み、さらに左右の内頸静脈に流れ込みます。

さらに、副鼻腔と双極静脈、静脈出口、静脈叢(椎静脈、脳底静脈、後頭下静脈、翼突静脈など)との吻合により、脳からの静脈血が頭部および頸部の表在静脈に流れ込むことがあります。

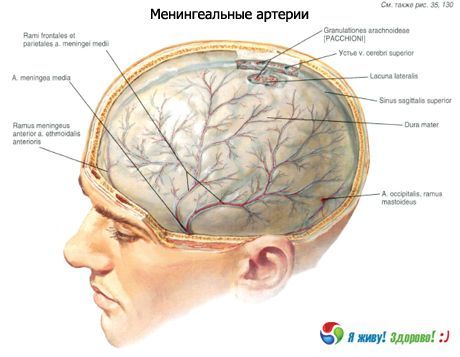

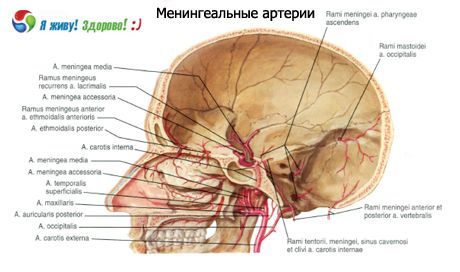

脳の硬膜の血管と神経

中硬膜動脈(上顎動脈の枝)は、左右の棘突起孔を通って脳硬膜に近づき、脳膜の側頭頭頂部で分岐します。前頭蓋窩の内側を覆う脳硬膜には、前硬膜動脈(眼動脈からの前篩骨動脈の枝)の枝によって血液が供給されます。後頭蓋窩の膜では、後硬膜動脈が分岐します。これは、外頸動脈から上行咽頭動脈の枝として分岐し、頸静脈孔を通って頭蓋腔を貫通します。また、椎骨動脈から硬膜枝が分岐し、後頭動脈から乳頭枝が分岐し、乳頭孔を通って頭蓋腔に入ります。

脳の軟膜の静脈は、硬膜の最も近い洞と翼状静脈叢に流れ込みます。

脳の硬膜は、三叉神経と迷走神経の枝、そして血管外膜の厚みにある膜に進入する交感神経線維によって神経支配されている。前頭蓋窩領域では、眼神経(三叉神経の第1枝)からの枝が脳硬膜に流入する。この神経の枝であるテント枝(髄膜枝)は、小脳テントと大脳鎌にも神経を供給している。上顎神経からの中間髄膜枝と下顎神経からの枝(それぞれ三叉神経の第2枝と第3枝)は、中大脳窩で膜に接近する。

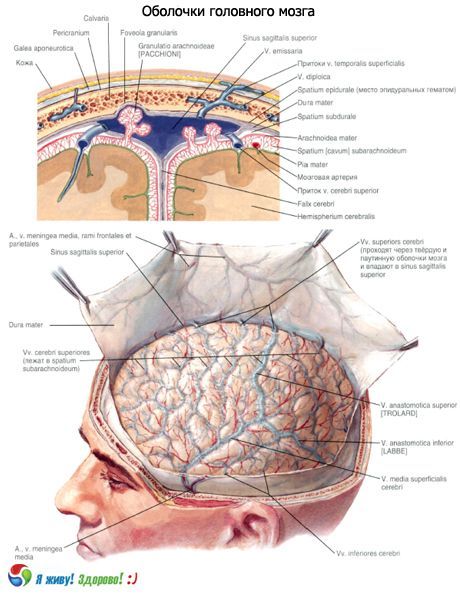

脳のクモ膜

脳のクモ膜(脳クモ膜)は、脳の硬膜の内側に位置しています。薄く透明なクモ膜は、軟膜(血管)とは異なり、脳の各部間の隙間や脳半球の溝に入り込むことはありません。クモ膜は脳を覆い、脳の一部から別の部分へと通過し、溝の上に位置しています。クモ膜は、脳脊髄液を含むクモ膜下腔(クモ膜下腔)によって脳軟膜から隔てられています。クモ膜が広く深い溝の上にある場所では、クモ膜下腔が拡張し、大きさの異なるクモ膜下槽(クモ膜下槽)を形成します。

脳の凸部の上方および脳回の表面では、くも膜と軟膜が密接に隣接しています。このような領域では、くも膜下腔が著しく狭くなり、毛細血管の隙間が形成されます。

最大のくも膜下槽は以下のとおりです。

- 小脳延髄槽(小脳延髄槽)は、腹側延髄と背側小脳の間の窪みに位置し、後方はクモ膜に接しています。すべての槽の中で最大のものです。

- 大脳外側窩槽(大脳外側窩槽)は、大脳半球の下側面にある同名の窩に位置し、大脳半球の外側溝の前部に対応します。

- 視交叉槽は脳の底部、視交叉の前部に位置します。

- 大脳脚間槽(大脳脚間槽)は、大脳脚の間の大脳脚間窩にあり、後穿孔物質の下(前方)に位置します。

大後頭孔の領域にある脳のくも膜下腔は、脊髄のくも膜下腔とつながっています。

脳脊髄液

脳室で生成される脳脊髄液(脳脊髄液)は、タンパク質に乏しく、細胞は含まれていません。総量は100~200mlです。脳脊髄液は、側脳室、第三脳室、第四脳室の血管叢から毛細血管へと産生されます。毛細血管の壁、基底膜、そして毛細血管を覆う上皮板は、いわゆる血液脳関門を形成します。脳室腔内のこの血液関門は、特定の物質を選択的に通過させ、他の物質を遮断します。これは、脳を有害な影響から守る上で重要な役割を果たします。

側脳室から、右および左の脳室間(モンロー)開口部を経て、脳脊髄液は第三脳室に入り、そこにも脈絡叢が存在します。第三脳室から、脳脊髄液は中脳水道を経て第四脳室に入り、その後、後壁の非対称開口部(マジャンディ開口部)と左右の側方開口部(ルシュカ開口部)を経て、くも膜下腔の小脳髄質槽へと流れ込みます。

くも膜は、脳表面にある軟膜と、コラーゲンと弾性繊維からなる多数の細い束によって繋がっており、その間を血管が通っています。脳の硬膜の洞付近では、くも膜は特異な突起、すなわちくも膜顆粒(クモ膜顆粒、パキオン顆粒)を形成します。これらの突起は、静脈洞と硬膜の側方小窩に突出しています。頭蓋骨の内面、くも膜顆粒の位置に、くも膜顆粒の位置にある陥凹、すなわち顆粒窩があり、そこから脳脊髄液が静脈床へ流出します。

脳の軟膜(血管膜)(脳軟膜)

これは脳の最も内側の膜です。脳の表面にしっかりと密着し、あらゆる溝や裂け目まで伸びています。この軟膜は疎性結合組織で構成されており、その厚みの中に脳に通じる血管が通っています。場所によっては、軟膜が脳室の空洞を貫通し、脳脊髄液を産生する血管叢(脈絡叢)を形成します。

脳と脊髄の膜の加齢に伴う特徴

新生児の脳硬膜は薄く、頭蓋骨としっかりと癒合しています。膜突起は未発達です。脳硬膜の洞は壁が薄く、比較的幅が広いです。新生児の上矢状洞の長さは18~20cmです。副鼻腔の突出は成人とは異なります。例えば、S状洞は外耳道の鼓室輪から15mm後方に位置しています。副鼻腔の大きさは成人よりも非対称性が大きくなっています。上矢状洞の前端は鼻粘膜の静脈と吻合します。10年後には、副鼻腔の構造と地形は成人と同じになります。

新生児の脳と脊髄のくも膜と軟膜は薄く繊細です。くも膜下腔は比較的広く、その容量は約 20 cm 3で、急速に増加します。生後 1 年の終わりまでに 30 cm 3まで、5 年までに 40~60 cm3まで増加します。8 歳の子供では、くも膜下腔の容積は 100~140 cm 3に達し、成人では 100~200 cm 3です。新生児の脳底にある小脳延髄槽、脳脚間槽、その他の槽は非常に大きいです。そのため、小脳延髄槽の高さは約 2 cm、幅 (上縁) は 0.8~1.8 cm です。

[

[