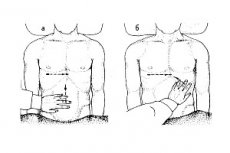

肝臓の触診は、この臓器の身体検査において重要な役割を果たします。肝臓の触診は、オブラスツォフ法による深部滑走触診のすべてのルールに従って行われます。医師は、患者を仰向けに寝かせ、両腕を体に沿って伸ばした状態で患者の右側に位置します。必要な条件は、患者の深呼吸中に腹壁の筋肉が最大限に弛緩していることです。肝臓をより大きく移動させるには、医師の左手のひらを右下の前胸壁に当てて圧迫することをお勧めします。触診する右手は、打診で確認した肝臓の縁の下の前腹壁に平らに置き、指先は想定される下縁に沿って患者の呼吸に合わせて深く沈め、次の深い吸入で肝臓の下縁に接触し、そこから指を滑り出させます。

肝臓を触診する際は、まず肝臓の下縁の形状、密度、凹凸の有無、感度を評価します。これらの特性は肝臓全体にも当てはまります。正常な肝臓の下縁は触診すると柔らかく、滑らかで、薄く、痛みはありません。

肝臓の下端の変位は、肝臓の腫大を伴わない臓器の脱出と関連している可能性があり、この場合、肝臓の上端の鈍化も発生します。当然のことながら、より重要なのは肝臓の腫大(肝腫大)の所見であり、これはうっ血性心不全、急性および慢性肝炎、肝硬変で最もよく見られます。通常、うっ血した肝臓の縁はより丸みを帯びており、触診すると痛みを伴いますが、肝硬変を起こした臓器の縁はより密度が高く、不均一です。腫大したうっ血した肝臓を押すと、右頸静脈が腫れますが、これは全身循環における血液の停滞(逆流症状、または肝頸静脈逆流)を検出する単純ですが非常に重要な兆候です。

大量の腹水がある場合、肝臓の従来の打診や触診は困難であるため、ボール触診法(「浮氷」症状)が使用され、これにより肝臓の縁と表面の特徴を把握できることに注意する必要があります。

肝臓の大きさの変化のダイナミクスは非常に重要です。肝臓がんでは急速な拡大が、劇症肝炎や肝硬変、そしてうっ血性心不全の治療成功では急速な縮小が観察されます。

肝腫大(肝臓の肥大)は、肝障害(肝炎、肝硬変、原発性肝癌、または肝硬変から肝癌)の重要な兆候です。肝腫大の他の原因としては、うっ血性心不全、様々な腫瘍の転移、多発性嚢胞性疾患、リンパ腫(主にリンパ肉芽腫症)などが挙げられます。

肝腫大の原因

肝臓の静脈うっ血:

- うっ血性心不全。

- 収縮性心膜炎。

- 三尖弁不全症。

- 肝静脈閉塞(バッド・キアリ症候群)。

感染:

- ウイルス性肝炎(A、B、C、D、E)および肝硬変(B、C、D)。

- レプトスピラ症。

- 肝膿瘍:

- アメーバ;

- 化膿性。

- その他の感染症(結核、ブルセラ症、住血吸虫症、梅毒、エキノコックス症、放線菌症など)。

感染に関連しない肝腫大:

- 非ウイルス性肝炎および肝硬変:

- アルコール;

- 医薬品:

- 毒素;

- 自己免疫疾患;

- 非特異的反応性肝炎。

- 浸潤プロセス:

- 脂肪肝、リポイドシス(ゴーシェ病)

- アミロイドーシス;

- ヘモクロマトーシス;

- ウィルソン・コノバロフ病;

- α1-アンチトリプシン欠乏症;

- グリコーゲン症;

- 肉芽腫症(サルコイドーシス)。

胆管閉塞:

- 石。

- 総胆管の狭窄。

- 膵臓、ファーター乳頭部、胆管の腫瘍、膵炎。

- リンパ節の腫大による管の圧迫。

- 硬化性胆管炎(原発性、続発性)。

腫瘍:

- 肝細胞癌、胆管癌。

- 腫瘍の肝臓への転移。

- 白血病、リンパ腫。

嚢胞(多嚢胞性)。

上記の理由に加えて、肝臓肥大は、脂肪変性(多くの場合、アルコール性または糖尿病性)、アミロイドーシス(特に続発性)、肝臓の胞虫症、および臓器の前面近くに位置する大きな嚢胞や膿瘍を伴って観察されます。

肝腫大は脾臓の腫大(脾腫)を伴うことが多いため、「肝脾症候群」という用語を使用するのが適切です。

肝脾症候群の原因

病気 |

理由 |

肝硬変。 |

ウイルス感染、自己免疫疾患、原発性硬化性胆管炎、銅および鉄代謝障害、頻度は低いがアルコール性原発性胆汁性肝硬変。 |

肉芽腫症。 |

サルコイドーシス、ベリリウム症、ヒストプラズマ症、住血吸虫症。 |

血芽球腫: |

|

骨髄増殖性疾患。 |

真性多血症(赤血球増多症)、骨髄線維症、慢性骨髄性白血病 |

リンパ増殖性疾患。 |

慢性リンパ性白血病、リンパ腫、リンパ肉芽腫症 |

アミロイドーシス。 |

ワルデンシュトレームマクログロブリン血症。 |

ゴーシェ病。 |

|

胆嚢は、膿胸(化膿性炎症)、浮腫、慢性胆嚢炎、癌などにより著しく肥大すると触診が可能になります。これらの症例では、肝臓の下縁と右腹直筋の縁の間の領域に、密度の高いまたは弾力性のある袋状の物体として触れることができます。クルボアジエ症状は、正常な弾力性のある壁を持つ胆汁で拡張された膀胱(膵頭の腫瘍によって総胆管が閉塞している)の特徴です。非常にまれですが、触診で振動感覚が得られ、左手の広げた指の1本をタップすると、隣接する指に振動が伝わることがあります。

[

[