疫学

子宮内膜の過形成はどの年齢でも起こり得ますが、閉経期にはその頻度が著しく増加します。多くの研究者によると、子宮内膜の過形成は子宮内膜がんそのものの前駆症状と考えられています。異型を伴わない単純性子宮内膜増殖症は1%の症例でがん化しますが、異型を伴わないポリープ状増殖症は3倍の頻度でがん化します。単純性異型子宮内膜増殖症を治療せずに放置すると、患者の8%ががん化し、複雑性異型増殖症は患者の29%ががん化します。

子宮内膜増殖症の中で最も多くみられるのはポリープで、婦人科疾患患者に最大25%の頻度で発生します。子宮内膜ポリープは、閉経前後で最も多く発見されます。子宮内膜ポリープは、症例の2~3%で悪性化します。

あなたを悩ましているのは何ですか?

フォーム

子宮内膜増殖症には、子宮内膜増殖症、子宮内膜ポリープ、非典型増殖症(腺腫症)の 3 つの主なタイプがあります。

1994年、WHOは主要な婦人科医と病理学者の提言に基づき、子宮内膜増殖症の分類を採択しました。これには、細胞異型を伴わない増殖症と細胞異型を伴う増殖症(異型子宮内膜増殖症または腺腫症)が含まれます。それぞれのグループにおいて、子宮内膜における増殖過程の重症度に応じて、単純性増殖症と複雑性増殖症が区別されます。

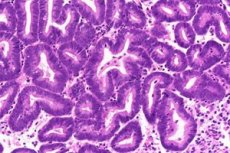

子宮内膜ポリープは、子宮内膜基底層から発生する良性の腫瘍様構造です。子宮内膜ポリープの特徴的な解剖学的特徴は、その基底部である「有茎」です。組織学的構造に応じて、腺性ポリープ(機能性または基底型)、腺線維性ポリープ、線維性ポリープ、腺腫性ポリープに分類されます。腺腫性ポリープは、腺とその上皮の活発な増殖と比較的高い有糸分裂活性を特徴とします。腺腫性ポリープは前癌状態と考えられています。腺性ポリープは生殖期に最もよく見られ、腺線維性ポリープは閉経前および閉経期周辺に、線維性腺性ポリープおよび線維性ポリープは閉経後に最もよく見られます。

女性の生殖期および閉経前期においては、子宮内膜増殖症の背景と月経周期のさまざまな段階の正常な粘膜の両方において、組織学的に独立した形態としての子宮内膜ポリープを特定することができます。

閉経後子宮内膜ポリープは通常、単発性で、萎縮した粘膜を背景に発生することがあります。閉経後期には、子宮内膜ポリープが大きくなり、子宮頸部を越えて広がり、子宮頸部ポリープに類似することがあります。

子宮内膜ポリープの除去時に子宮鏡による制御が以前に使用されなかった場合、子宮内膜ポリープの「再発」という概念は受け入れられません。子宮鏡を使用せずに子宮粘膜を削り取ると、病理学的に変化した組織が残る可能性があるためです。

形態学的観点から見ると、子宮内膜前がん病変には、異型を伴う増殖(異型増殖)と腺腫性ポリープが含まれます。

診断 子宮内膜過形成過程

一般的に受け入れられている検査方法に加えて、併発疾患の特定と肝臓、心血管系(CVS)、胃腸管(GIT)の状態の評価が重要なポイントです。これは、治療法、特にホルモン療法の実施を選択する際に重要になります。

現段階で子宮内膜増殖症を診断する主な方法としては、子宮腔からの吸引細胞診、経膣超音波検査、ハイドロソノグラフィー、子宮鏡検査などが挙げられますが、最終的な診断は、子宮粘膜の別途の診断掻爬術による子宮内膜の組織学的検査によってのみ確定されます。

子宮腔吸引細胞診は、子宮内膜病変のスクリーニング検査として、またホルモン療法を背景とした子宮内膜の動態を評価するために推奨されます。この検査法では増殖性変化の重症度を判定できますが、病理形態学的構造を明確に把握することはできません。

経膣超音波検査は、情報量が多く、非侵襲性で、患者に無害であることから、子宮内膜増殖症の診断に有用な方法です。超音波検査では、子宮内膜の状態だけでなく、子宮筋層の状態も評価でき、子宮腺筋症や子宮筋腫を特定することができます。また、卵巣の大きさや機能を評価するためにも超音波検査を行う必要があります。

超音波検査による子宮内膜増殖症の診断は、正中子宮エコー(Mエコー)の前後方向の拡大と音響密度の上昇に基づいて行われます。月経のある女性では、月経周期に応じてMエコーの厚さを評価する必要があります。月経直後に検査を行うのが最適です。Mエコーが薄い場合は子宮内膜機能層の完全な拒絶反応に相当し、Mエコーの全長または局所的な前後方向の拡大は病理学的所見とみなされます。超音波検査では、子宮内膜の腺性増殖症と非定型増殖症を区別することはできません。

閉経後5年以内であれば、Mエコーの厚さが5mmまでであれば正常とみなされます。閉経後5年を超える場合、Mエコーの厚さは4mm以下(均質構造)である必要があります。子宮内膜増殖症の超音波診断の精度は60~70%です。

ハイドロソノグラフィーは診断結果を大幅に改善することができます。子宮内膜ポリープの超音波画像では、Mエコー構造内に卵形、時には円形の封入体が見られ、子宮腔はエコー密度が高くなります。子宮内膜腺性ポリープは、子宮腔の形状に葉状または扁平状の構造を呈し、Mエコーの肥厚を引き起こすことはありません。音波伝導性の観点から見ると、周囲の子宮内膜に近接しています。ドップラー検査中に封入体構造にカラーエコー信号を記録することで、ポリープと子宮内癒着、そして月経中の患者の場合は血栓を区別することが可能です。しかし、カラーデュプレックスマッピングでは、ポリープ内の血流が必ずしも特定できるとは限りません。子宮内膜ポリープに対する経膣超音波の情報量は80~90%です。ハイドロソノグラフィー中に子宮腔を造影することで、超音波の診断能力を高めることができます。経膣ハイドロ超音波検査と子宮内膜生検により、GPE の診断は 98% 可能です。

子宮内膜増殖症の診断における子宮鏡検査の有用性は、63~97%です(子宮内膜増殖症の種類によって異なります)。子宮鏡検査は、子宮粘膜掻爬術前に病変の性質とその局在を明らかにするために、また掻爬術後に組織除去の徹底度を管理するために必要です。子宮鏡検査により、子宮壁の状態を視覚的に評価し、子宮腺筋症、粘膜下子宮筋腫、その他の病変を特定することができます。非典型性子宮内膜増殖症には特徴的な内視鏡的基準はなく、子宮鏡検査像は通常の腺性嚢胞性増殖症に類似しています。重度の非典型性増殖症では、鈍い黄色または灰色の腺性ポリープ状の増殖が認められることがあります。

子宮粘膜の擦過物の組織学的検査は、子宮内膜の過形成過程を診断するための決定的な方法です。

[ 26 ]

[ 26 ]

何を調べる必要がありますか?

どのように調べる?

処理 子宮内膜過形成過程

さまざまな年齢の女性に対する治療法は、出血を止めること、生殖期間中の月経機能を回復すること、または高齢で閉経を達成すること、および過形成プロセスの再発を防ぐことなどから構成されます。

生殖年齢の患者における子宮内膜増殖症の治療

ホルモン療法は子宮内膜増殖症を治療する伝統的な方法と考えられています。

子宮内膜増殖症の再発は、治療が不十分であるか、卵巣におけるホルモン活性プロセスが存在することを示唆しており、視覚的診断法(超音波検査、腹腔鏡検査、卵巣生検)を含む、卵巣の状態を明らかにする必要があります。卵巣に形態学的変化がない場合は、薬剤の用量を増やしてホルモン療法を継続することが可能です。疾患の原因として、またホルモン療法の無効性の原因として、感染因子の可能性を除外する必要があります。

ホルモン療法が効果がない場合、または異型を伴わない子宮内膜増殖症の再発がみられる場合は、子宮内膜アブレーション(切除)が推奨されます。子宮内膜アブレーションは、単極・双極凝固装置、レーザー、バルーンなど、様々な方法で行うことができます。アブレーションを行うための必要条件:女性が将来妊娠を希望しておらず、35歳以上であり、子宮温存を希望し、子宮の大きさが妊娠10週以内であること。子宮筋腫は子宮内膜アブレーションの禁忌とはみなされません。リンパ節の大きさが4~5cmを超えない場合、子宮腺筋症があると手術結果が悪化します。

生殖年齢の患者における非典型子宮内膜増殖症の再発は、詳細な検査と多嚢胞性卵巣症候群の除外の指標となります。

閉経前および閉経期の治療

治療の第一段階には、子宮鏡検査と子宮粘膜の個別診断掻爬が含まれます。その後の治療法の選択は、子宮内膜の形態学的構造、併存する婦人科系および性器外病変に応じて異なります。ホルモン剤の選択、治療計画、治療期間は、月経様反応(50歳まで)の維持、または月経の持続停止の必要性によっても決定されます。

異型を伴わない再発性子宮内膜増殖症の場合、性器外病変の併存によりホルモン療法が不可能なため、子宮鏡手術(子宮内膜アブレーション)が適応となります。子宮内膜増殖症の再発、および閉経前および閉経期における子宮筋腫および/または子宮腺筋症との併存は、外科的介入(子宮摘出術)の適応となります。

閉経後治療

スクリーニング検査で子宮内膜病変が疑われる患者には、子宮鏡検査を伴う診断的掻爬術が適応となります。閉経後女性で新たに子宮内膜増殖症が検出された場合は、ホルモン療法の処方が推奨されます。

閉経後における非典型子宮内膜増殖症の場合、直ちに根治手術(全子宮全摘出術)を決定しなければなりません。性器外病変が重度で外科的治療のリスクが高い場合は、表3に示すホルモン薬による長期治療が許容されます。

ホルモン療法を背景に、肝保護剤、抗凝固剤、抗血小板剤を通常の用量で推奨することが推奨されます。

閉経後における子宮内膜増殖症の再発は、外科的介入の適応となります。具体的には、子宮鏡下子宮内膜アブレーション、または子宮付属器を含む子宮摘出術が挙げられます。子宮付属器を含む膣上切断術も許容されます(頸部病変がない場合)。

閉経後子宮内膜ポリープ患者の主な治療法は、標的ポリープ切除術です。子宮内膜ポリープ(ポリープ発生部位の基底層を含む)の根治切除は、子宮鏡を用いた場合にのみ可能です。ポリープ切除には、機械式内視鏡と電気外科技術、そしてレーザーが用いられます。子宮内膜線維性ポリープ、壁側ポリープ、そして再発性ポリープに対しては、子宮鏡検査中にポリープを電気外科的に切除することが推奨されます。

子宮内膜腺性ポリープおよび腺線維性ポリープの切除後、ホルモン療法を処方することが推奨されます。ホルモン療法の種類と期間は、ポリープの形態学的構造と付随する病態によって異なります。

閉経後子宮内膜ポリープに対するホルモン療法

| 準備 | 腺線維性、線維性ポリープ | 腺性ポリープ |

| ノルエチステロン | 5mg/日を6ヶ月間 | 1日10mgを6ヶ月間 |

| ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸 | 250 mgを週1回、6ヶ月間 | 250 mgを週2回、6ヶ月間 |

| メドロキシプロゲステロン | 1日10~20mgを6ヶ月間 | 20~30mg/日を6ヶ月間 |

さらなる管理

子宮内膜増殖症の患者は、ホルモン療法中止後少なくとも2年間は経過観察を受ける必要があります。非典型増殖症の場合(ホルモン療法を実施した場合)、経過観察期間は少なくとも5年間です。6か月ごとの骨盤臓器の超音波検査と吸引細胞の細胞診は必須です。ピペルを用いた子宮内膜生検の感度は、閉経後女性における子宮内膜がんの判定で99%、子宮内膜増殖症の判定で75%です。超音波検査と細胞診で病理が検出された場合は、子宮鏡検査と、掻爬検体の組織学的検査を伴う子宮粘膜の診断的掻爬が適応となります。子宮内膜増殖症の再発は、治療方針の見直しの根拠となります。患者がホルモン療法を完全に受けている場合は、切除(卵巣に病変がない場合)または子宮摘出の問題を提起する必要があります。

アブレーションまたは子宮内膜切除術を受けた患者は、子宮腔内に癒着が生じる可能性があり、治療管理が困難となる場合があります。これらの患者に対する超音波検査は、癒着のエコー所見を熟知した専門医が行う必要があります。しかし、これらの患者に血性分泌物がある場合は、専門の婦人科医療機関において子宮鏡検査と子宮粘膜の診断的掻爬術が適応となります。