血管運動性鼻炎は、動脈と静脈の平滑筋を支配する自律神経線維の名称に由来しています。血管運動性鼻炎は、血管収縮性(交感神経)神経線維と血管拡張性(副交感神経)神経線維に分けられます。

VI・ヴォヤチェクは血管運動性鼻炎を偽鼻炎と定義しました。彼の有名な教科書『耳鼻咽喉科学の基礎』の中で、彼は「偽鼻炎」という名称は、鼻水という症状群が鼻粘膜の炎症の病理学的徴候を伴わない可能性があることを示していると述べています。これはほとんどの場合、一般的な栄養神経症の症状であり、喘息などの一連の関連する疾患における単なる一環に過ぎないことがほとんどです。したがって、血管運動性鼻炎の純粋な形態は機能性です。このグループの亜種としてアレルギー性疾患があり、これは何らかのアレルゲンの影響下で鼻腔からの血管運動および分泌障害が発生するものです。

半世紀以上前に提示されたこの定義は、慢性血管運動性(神経栄養性)鼻炎とアレルギー性鼻炎の問題が医学・生物学(免疫学、アレルギー学、神経栄養性神経症など)の様々な側面から研究されている今日においても、依然として妥当性を有しています。多くの研究者によると、典型的な症状では炎症反応を伴わない真性血管運動性鼻炎の病態形成において、最も重要な役割を果たしているのは後者です。

しかしながら、炎症過程を併発する可能性があるのは、内因性または外因性アレルゲンによって引き起こされる鼻の自律神経血管機能障害であることを強調しておくことが重要です。この場合、血管運動性鼻炎の発症における主な病因は、原発性アレルギーです。この点において、血管運動性鼻炎を神経自律神経型とアレルギー型に現代的に分類することは、大部分が恣意的であり、主に教訓的な性質を持つことを認識する必要があります。明らかに、これらは一つの病態の二つの側面です。

血管運動性鼻炎の神経栄養型の「純粋型」では、鼻腔内のあらゆる刺激過程が観察されます。例えば、鼻中隔の接触棘による下鼻甲介の血管周囲神経栄養終末の刺激などが挙げられます。しかし、このメカニズムは後に、神経栄養型からアレルギー性型への移行を引き起こす可能性があります。また、血管運動性鼻炎の神経栄養型の鼻症状は、全身性栄養神経症の結果である可能性もあります。この場合、神経循環性ジストニア、低血圧、狭心症などの他の症状も観察されます。

神経栄養型の血管運動性鼻炎の発生においては、頸部交感神経節の変性として現れる頸椎の病態が重要な役割を果たし得る。したがって、血管運動性鼻炎の病因と病態形成においては、全身の病態の複合体全体を辿ることができ、鼻水はより深刻で広範な疾患の「氷山の一角」に過ぎない。血管運動性鼻炎の発生において重要な役割を果たす誘因としては、職業上の危険、喫煙、アルコール依存症、薬物依存症などがあげられる。一方、血管運動性鼻炎やアレルギー性鼻炎が主として発症し、特定の誘因(誘発機序)として作用し、片頭痛、血管周囲神経痛、間脳症候群など、より広範で重篤な神経血管疾患を引き起こす可能性がある。

血管運動性鼻炎の原因と病態

血管運動性鼻炎の原因と病態:アレルギー性の血管運動性鼻炎は、季節性(周期性)鼻炎と持続性(通年性)鼻炎に分けられます。

季節性鼻炎は、花粉症(花粉アレルギー、花粉症)の症候群の一つで、主に呼吸器と目の粘膜の炎症性病変を特徴とします。遺伝的に花粉症の素因がある場合、植物の花粉は体の感作、つまり花粉アレルゲンに対する抗体の産生を引き起こします。その結果、花粉アレルゲンが粘膜に付着すると、抗原と抗体の相互作用反応が起こり、炎症の兆候として現れます。季節性鼻炎の特徴的な症状は、季節性の急性鼻炎と結膜炎です。重症の場合、気管支喘息も併発します。花粉中毒の可能性もあります。疲労感、易刺激性、不眠症、時には体温の上昇などが挙げられます。慢性感染巣がある場合、これらは花粉症中に急性副鼻腔炎の発症に寄与する可能性があります。まれな症状としては、神経系の疾患(くも膜炎、脳炎、視神経と聴神経の損傷、メニエール病の発作の発症)などがあります。

症状:鼻炎の発作は、通常、健康な状態にもかかわらず、5月末から6月にかけて、樹木や草花の開花期に急性に発症します。特徴としては、鼻の激しいかゆみ、抑えきれない頻回のくしゃみ、大量の水様鼻水、鼻呼吸の困難などが挙げられます。同時に、結膜炎の兆候も見られます。季節性鼻炎の発作は通常2~3時間続き、1日に数回繰り返すことがあります。血管運動性鼻炎を引き起こす最も一般的な外的要因としては、日光や隙間風への曝露、局所的または全身的な冷房などが挙げられます。心理的ストレス状態は、花粉症の重症度を軽減したり、発作を中断させたりすることが知られています。

発作間欠期の前鼻鏡検査では、鼻粘膜の病理学的変化は検出されませんが、鼻中隔の変形、接触棘、および場合によっては孤立した粘液ポリープが存在する可能性があります。発作時には、粘膜が急激に充血またはチアノーゼ性浮腫になり、鼻甲介が肥大して鼻腔を完全に閉塞し、大量の粘液分泌が観察されます。鼻甲介の血管は、アドレナリンによる潤滑に収縮することで急激に反応します。一部の患者では、季節性鼻炎の発作に、喉頭および気管の粘膜の炎症症状(咳、嗄声、粘性の透明な痰の分泌)および喘息症候群が伴う場合があります。

持続性アレルギー性鼻炎は、様々な形態のアレルギー症状を呈する、アレルギー性疾患の症候群の一つです。症状と臨床経過は花粉症に類似しています。持続性アレルギー性鼻炎の主な特徴は、周期性がなく、経過はほぼ一定で、発作の重症度は中等度であることです。このタイプのアレルギー性鼻炎におけるアレルゲンは、季節性鼻炎とは異なり、抗原性およびハプテン性を有する様々な物質であり、常に人体に影響を与え、抗体の形成による感作を引き起こします。これらの物質は、組織抗体と接触すると、季節性鼻炎と同様の「抗原-抗体」反応を引き起こし、この反応中に生物学的に活性なメディエーター(ヒスタミンおよびヒスタミン様物質を含む)が放出され、鼻粘膜の受容体を刺激し、血管拡張を引き起こし、粘液腺の活動を活性化します。

血管運動性鼻炎の症状

血管運動性鼻炎の症状は、周期的または持続的な鼻づまり(多くの場合、断続的)と、定期的に発生する水様性の鼻水が特徴です。発作のピーク時には、鼻のかゆみ、くしゃみ、鼻の奥の圧迫感、頭痛が起こります。日中は、くしゃみと鼻水の発作(V・I・ヴォヤチェクはこの発作を血管運動性反応の「爆発」と呼びました)が、通常突然発生し、突然治まります。この発作は1日に10回以上繰り返されることもあります。夜間は、副交感神経系の機能が亢進する夜間周期により、鼻づまりが持続的になります。

典型的な症状は、患者が横たわっている側の鼻づまりと、反対側の鼻づまりが徐々に消失することです。この現象は血管収縮薬の弱化を示しています。VF Undritz、KA Drennova (1956) らによると、神経栄養型の血管運動性鼻炎では、機能期が長期間続くと器質期(間質組織の増殖と肥厚性鼻炎の発生)に移行し、これは主に充血除去薬の過剰使用によって促進されます。血管収縮線維はアドレナリン神経に関連しており、興奮が血管に伝達されると、ノルエピネフリンがシナプスで放出されます。耳鼻咽喉科器官のこれらの線維は、上頸部交感神経節に由来します。副交感神経の血管拡張線維は、舌咽神経、顔面神経、三叉神経、翼口蓋神経節に集中しています。

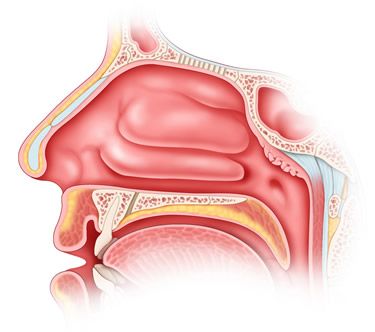

前鼻鏡検査では、下鼻甲介の肥大が認められ、特徴的な色調を呈しています。V・I・ヴォヤチェクはこれを「灰色と白の斑点」と定義しています。下鼻甲介はボタン型プローブで触ると柔らかく、粘膜を傷つけることなくプローブを鼻甲介の奥深くまで容易に挿入できます。本症の特徴的な徴候は、アドレナリンで潤滑された際に鼻甲介が鋭く収縮することです。鼻呼吸の困難度に応じて嗅覚障害が認められます。

アレルギー性の血管運動性鼻炎

アレルギー疾患は古代から知られていました。ヒポクラテス(紀元前5~4世紀)は特定の食品に対する不耐性の症例を記述し、ガレノス(紀元後2世紀)はバラの香りによって引き起こされる鼻水について報告しました。19世紀には、花粉症が記述され、植物の花粉の吸入によって引き起こされることが証明されました。「アレルギー」という用語は、1906年にオーストリアの小児科医C.ピルケによって提唱されました。これは、治療のために抗ジフテリア血清を投与された一部の小児に見られる、通常とは異なる反応を指しています。非定型(アレルギー性)反応を引き起こす物質はアレルゲンと呼ばれていました。そのような物質には、例えば、花粉症と呼ばれる季節性疾患を引き起こす植物の花粉が含まれます。アレルゲンは、外因性(化学物質、食品、様々な植物、タンパク質化合物、微生物など)と内因性(アレルゲン感受性生物の生命活動の産物であり、代謝障害、特定の疾患の発生、生物体内の微生物群集の結果として生じる)に分けられます。慢性感染巣、血清やワクチン、様々な薬剤、家庭用アレルゲンや表皮アレルゲンなどもアレルギーの原因となり得ます。アレルゲンの特別なグループは、熱、寒さ、機械的作用といった物理的要因であり、これらが、それらに敏感な生物体内でアレルギー性を持つ特定の物質の生成を引き起こします。

アレルゲンが体内に入ると、アレルギー反応が起こります。アレルギー反応は、その性質に応じて特異的または非特異的です。特異的反応は、免疫学的段階、メディエーター形成段階、そして病態生理学的段階(臨床症状)の3段階を経ます。非特異的アレルギー反応(疑似アレルギー性、非免疫学的)は、感作を経ずにアレルゲンに初めて接触した際に発生します。これらは、アレルギー反応の第2段階と第3段階のみで特徴付けられます。アレルギー性鼻炎は、特異的反応と非特異的反応の両方として発生する可能性があり、主に第1型のアレルギー反応を指します。これには、アナフィラキシーショック、蕁麻疹、アトピー性気管支喘息、花粉症、クインケ浮腫なども含まれます。

血管運動性鼻炎の神経栄養型

血管運動性鼻炎のこのタイプは、原則として季節性がありません。血管運動性鼻炎は一年を通して同様によく見られ、主に外的刺激因子(室内の埃っぽさ、吸入空気中の刺激性の蒸気、鼻中隔の接触曲率の存在)または前述の一般的な神経栄養障害のいずれかに依存します。後者の場合、患者は通常、鼻科医だけでなく神経科医も受診します。

あなたを悩ましているのは何ですか?

血管運動性鼻炎の診断

血管運動性鼻炎の診断:持続性アレルギー性鼻炎の病理学的変化と臨床経過は4つの段階に分けられます。

- 一時的な非周期的発作の段階。

- 継続型ステージ。

- ポリープ形成の段階;

- 化石化段階。

第一段階は、周期的な発作を伴う、ほぼ一定の中等度の鼻水が特徴です。このタイプの鼻炎の患者は寒冷因子に非常に敏感で、手足や全身のわずかな冷え、さらには隙間風にも反応し、病状が悪化します。患者は、持続的かつ周期的に悪化する鼻づまり、嗅覚の低下または消失、睡眠不足、口渇、頭痛、肉体的および精神的疲労の増加、そして周期的な呼気性呼吸困難発作を訴えます。この段階では、細胞膜透過性障害の初期症状が現れます。

病気のこの段階での前方および後方の鼻鏡検査では、季節性鼻炎の発作中と同じ変化が観察され、鼻腔の血管に対する充血除去薬の作用が維持されます。

しかし、持続性アレルギー性鼻炎が長期間続くと、第二段階に移行し、鼻粘膜の変性の初期症状が現れます。鼻粘膜は青白く灰色がかった色調を呈し、顆粒状の沈着物で覆われます。特に、中鼻甲介と下鼻甲介の前端、および下鼻甲介の後端の領域で顕著です。この段階では、鼻呼吸の困難はほぼ一定となり、血管収縮薬の効果は最小限に抑えられ、嗅覚は実質的に消失し、全身症状が悪化します。

数ヶ月から1~4年ほどの期間を経て、中鼻腔に粘液ポリープ(ポリープ形成期またはポリープ性鼻炎)が現れます。半透明の袋状の構造で、茎状の突起が鼻腔内腔に垂れ下がります。多くの場合、ポリープは扁平化し、鼻の側壁と鼻中隔の間に挟まれているように見えます。古いポリープは通常、薄い血管網で覆われ、結合組織へと成長します。

同時に、肉化段階が始まります。中鼻甲介、特に下鼻甲介の組織が緻密化し、血管収縮薬への反応がなくなり、肥厚性鼻炎のすべての症状が現れます。第3段階と第4段階では、持続的な鼻づまり、機械的および感覚的無嗅覚、そして疾患の全般的な症状の悪化が特徴となります。

病気の一般的な症状(疲労感の増加、不眠症、頻繁な風邪、寒さへの敏感さなど)は一定になります。ポリープ形成期には、気管支喘息の発作が激化し、頻度も高くなります。気管支喘息とポリープ形成期の時間的関係は異なる場合があります。多くの場合、ポリープ形成期、すなわちアレルギー性鼻炎症候群が原発病変として現れます。アレルギーが非感染性起源に基づく場合は、アトピー性気管支喘息と呼ばれます。アレルギー性鼻炎における同様の病理形態学的プロセスは、副鼻腔、そして最も頻繁には上顎洞にも発生し、そこからポリープが吻合部を通って中鼻腔へ脱出することにも留意する必要があります。

アレルギー性鼻炎の治療には、抗アレルギー薬、脱感作薬、抗ヒスタミン薬、血管収縮薬、局所麻酔薬、全身鎮静薬が使用されます。これらの薬剤は、いわゆる1996年のコンセンサスとして国際的な鼻科医協会によって推奨されていますが、これらの推奨事項や様々な著者による数多くの独自の提案にもかかわらず、アレルギー性鼻炎患者の治療は依然として困難で、完全に解決されていない課題です。最も効果的な方法は、血管運動性鼻炎を引き起こすアレルゲンを特定して除去することですが、多発性アレルギーの場合、この方法も効果がありません。特に、このタイプのアレルギー性鼻炎は、以前は無関係であった物質がアレルゲンの感作作用の影響を受けて感作物質になり、対応する、時には過敏反応を引き起こす、いわゆるクリーピングアレルギーのタイプに従って進行する可能性があるためです。

何を調べる必要がありますか?

どのようなテストが必要ですか?

血管運動性鼻炎の治療

血管運動性鼻炎の治療は主に対症療法であり、血管収縮作用を持つ交感神経刺激薬(サノリン、ナフチジン、エフェドリンなど)を使用します。新世代の薬剤には、オキシメタゾリン(ナジビン、ナゾール)、塩酸テトラヒドロゾリン(チジン)、塩酸キシロメタゾリン(キシロメタゾリン、キシメリン)など、交感神経刺激作用を持つ物質を有効成分とする剤形があります。上記の鼻炎点鼻薬はすべて、αアドレナリン作用を有し、末梢血管を収縮させ、鼻粘膜の腫れ、充血、滲出液を軽減します。急性神経栄養性鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、副鼻腔炎、およびそれらの鼻管炎や中耳炎の合併症に適応があります。点鼻薬とエアロゾルの形で使用されます。投与方法および投与量は、対応する注釈に記載されています。

血管運動性鼻炎の対症療法

対症療法には、瘢痕形成を目的とした機械的および超音波誘導による粘膜下下鼻甲介血管叢の破壊、下鼻甲介の電気焼灼術、焼灼硝酸銀塩の使用などのさまざまな外科的介入も含まれるべきです。

血管運動性鼻炎の病態治療の要素には、ANSの交感神経と副交感神経の相互作用の正常化、微小循環の改善、酵素活性、生体基質の酸化の促進、細胞膜機能の正常化などを目的とした、局所的および遠隔的な様々な理学療法的方法が含まれます。たとえば、局所的な方法には、低エネルギーレーザー放射、一定磁場の使用などがあります。AF Mamedov(1991)の方法によれば、指定された要因の複合作用が使用され、一定磁場が外側から鼻の斜面に向けられ、内側からはレーザー光ガイドを使用して、中鼻甲介と下鼻甲介の前端の反射ゾーンが照射されます。遠隔では、翼口蓋神経節の投影ゾーンへのレーザー照射、襟ゾーンに対するさまざまな理学療法効果などが使用されます。

神経栄養型の血管運動性鼻炎の治療においては、一般的な神経疾患や神経症的状態の可能性を特定するために、神経栄養状態全般の標的検査が重要です。生活環境や労働環境、悪習慣の有無、慢性的な感染症の病巣、内臓疾患などが評価されます。

アレルギー性鼻炎の治療法は、局所的治療と全身的治療、対症療法と病因的治療に分けられます。アレルゲンが特定され、それに対応する抗抗原血清が産生された場合は、病因療法または免疫学的治療を検討します。現在、アレルギー、特にアレルギー性鼻炎の治療には膨大な数の薬剤が使用されており、詳細な情報は医薬品登録簿に記載されています。

血管運動性鼻炎の局所治療

局所療法は主に対症療法であり、病因療法は部分的にのみ行われ、局所アレルギー反応、すなわち全身性アレルギー性鼻炎の症状を阻止することを目的としています。局所製剤は点鼻スプレーの形で使用され、点鼻薬や粉末を鼻腔内に吹き込む形で使用されることは稀です。局所製剤としては、塩酸アゼラスチン(アレルゴジル)、レボカバスチンなどをベースとした製剤が使用されます。

アレルゴジルは点鼻スプレーと点眼薬として入手可能です。レボカバスチプは点鼻薬と点眼薬として使用されます。どちらの薬剤も抗アレルギー作用と抗ヒスタミン作用を有し、H1受容体を選択的に遮断します。鼻腔内投与後、アレルギー性鼻炎の症状(鼻腔のかゆみ、くしゃみ、鼻水)を速やかに緩和し、鼻粘膜の腫れを軽減することで鼻呼吸を改善します。結膜に塗布すると、アレルギー性結膜炎の症状(かゆみ、流涙、眼瞼の充血と腫れ、結膜炎)を軽減します。アレルギー性鼻炎の場合、抗ヒスタミン薬に加えて、アルファ遮断薬(ナフチジン、サノリン、ガラゾリン)の局所使用が可能であり、同様の効果を持つ新薬(ドクター・タイス鼻スプレー、ナジビン、チジン、キシメヤインなど)も使用できます。

アレルギー疾患やその他の疾患に使用される薬剤には、それぞれに禁忌、妊娠中および授乳中の使用、副作用、過量投与、注意事項、特別な指示、他の薬剤との併用など、様々な特性があり、それらは関連するマニュアル、参考書、注釈に詳しく記載されています。薬剤を使用する前に、これらの情報を慎重に検討する必要があります。

アレルゴジルスプレー:大人と6歳以上の子供は、1日2回、鼻の両半分に1回ずつスプレーしてください。点眼薬:大人と4歳以上の子供は、朝晩1回ずつ点眼し、症状が消失するまで続けます。

レボカバスチン:成人および6歳以上の小児は、1日2回、各鼻腔に2回吸入します(1日最大4回)。症状が消失するまで治療を継続します。

ドクター・タイス鼻スプレー:このスプレーは、血管収縮作用と抗充血作用を持つケンロメタゾリンをベースとしています。専用のスプレー器を用いて吸入しながら、両鼻腔に薬剤を噴霧します。1日3~4回、2日間、両鼻腔に1回ずつ噴霧します。

ナジビン(オキシムスタゾリン)は、点鼻薬とスプレー薬として入手可能です。点鼻薬:大人と6歳以上の子供は、0.05%溶液を1回1~2滴、1日2~3回、鼻の両側に点鼻します。1歳から6歳までの子供は0.025%溶液、1歳未満の子供は0.01%溶液です。点鼻薬と0.5%点鼻薬:大人と6歳以上の子供は、1回1スプレー、1日2~3回、3~5日間点鼻します。

チジン(塩酸テトラヒドロゾリン)は交感神経刺激性アミンです。点鼻薬、エアゾール、ゲル(0.05~0.1%)として鼻腔内に投与します。成人および6歳以上の小児は、3時間ごとに各鼻孔に2~4滴ずつ点鼻します。鎮静作用もあり、小児科にも使用できます。

キシメリン(ケンロメタゾリン)は、αアドレナリン受容体を刺激し、迅速かつ長時間持続する血管収縮作用と抗充血作用を有します。大人と6歳以上の子供:1%溶液を2~3滴、またはスプレーで1回ずつ、1日4回、鼻の両半分に噴霧してください。乳児と6歳未満の子供:0.5%溶液を1~2滴、1日1~2回(3回を超えない)、各鼻孔に噴霧してください。大人と7歳以上の子供専用の鼻腔用ジェル:1日3~4回、綿棒に少量を含ませ、鼻の両半分にできるだけ深く数分間当ててください。綿棒が簡単に抜けるようにします。

アレルギー性鼻炎の局所治療には、神経栄養型の血管運動性鼻炎の治療のセクションに記載されている薬剤を選択的に補充する必要があります。

血管運動性鼻炎の病態学的治療

一般的な治療は、病因的治療として、また免疫学的方法が用いられる場合には病因的治療として認識されるべきである。AS Kiselev(2000)が指摘するように、特異的免疫療法は非常に効果的であるが、特に多アレルギー性疾患において、活性アレルゲン(抗原)を実験室で分離することが難しい。さらに、特異的抗アレルギー血清の使用は、アナフィラキシーやアトピー性喘息の悪化などの過敏反応を引き起こす可能性があるため、免疫療法は国内外で普及していない。一般的な(経口)治療の使用は、アトピー性鼻炎(季節性、通年性)が一般的なアレルギー疾患の局所的症状であるという仮定に基づいているため、体全体に作用する適切な薬理学的特性を持つ薬物の使用は、アレルギーの鼻性症状だけでなく、他の臓器やシステムにおける症状も治療するための必須の方法である。一般的な抗アレルギー薬の使用方法として最も一般的なのは経口投与です。これらの薬はすべて、ほぼ同じ薬理作用を持っています。

前世紀に広く使用され、現代においてもその重要性を失っていない抗ヒスタミン薬としては、ジフェンヒドラミン、ジアゾリン、スプラスチン、タベギルなどが挙げられます。これらの薬の主な薬理作用は、血管のヒスタミン受容体における内因性ヒスタミン(アレルギー反応の原因)の置換と、これらの受容体におけるヒスタミンの病原性阻害です。現在、より効果的な効果を持ち、前世代の薬に特徴的な副作用のない新世代の薬が数多く存在します。新世代の薬は、H1ヒスタミン受容体を選択的に阻害し、血管平滑筋に対するヒスタミンの作用を阻害し、毛細血管透過性を低下させ、腺の滲出液および排泄機能を阻害し、掻痒、毛細血管うっ滞、紅斑を軽減し、アレルギー疾患の発症を予防し、その経過を緩和します。

血管運動性鼻炎の治療のための経口製剤

アステミゾール。効能・効果:アレルギー性季節性および通年性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性皮膚反応、血管性浮腫、気管支喘息など。用法・用量:1日1回、空腹時に経口投与。成人および12歳以上の小児:1回10mg、6~12歳の小児:5mgを錠剤または懸濁液として、6歳未満の小児:体重10kgあたり2mgを懸濁液としてのみ投与。最長投与期間は10日間。

ロラタジン。効能・効果はアステミゾールと同様ですが、虫刺されによるアレルギー反応およびヒスタミン遊離剤による偽アレルギー反応にも適応があります。服用方法および用量:食前に経口投与。成人および小児(12歳以上または体重30kg以上)は、1回10mg(錠剤1錠またはシロップ小さじ1杯)を1日1回服用してください。

同様の効果を持つ他の薬剤:ヒスタロング、ディメボイ、クラリセンス、クラリアーズ、クラリチン、デスロラタジン、シスチン、エバスチン、アスタフェン、ケトチフ、ケトチフェン、プソイドエフェドリンなど。

ステロイド薬。アレルギー性鼻炎に対するステロイド療法は、アトピー性気管支喘息の発作を合併した場合にのみ、極めて稀にしか使用されません。これは呼吸器科医の権限であり、アナフィラキシーショックの場合は蘇生医が行います。しかし、抗ヒスタミン薬療法と併用したコルチコステロイドの局所塗布は、アレルギー性鼻炎、特に重症のアレルギー性鼻炎の治療効果を著しく高めます。前世紀には、ステロイド成分を含む様々な軟膏や乳剤が普及しました。現在では、純粋なステロイドに固有の副作用のない、より現代的な複合薬が使用されています。そのような薬には、ベコナーゼ(ベクロメタゾンジプロピオン酸エステル)、シンタリス(フルニソリド)、フリクソナーゼ(フルチカゾンプロニオン酸エステル)などがあります。

ベコナーゼは、経鼻投与用のグルココルチコイド薬の定量噴霧式エアロゾルです。1回分には、有効成分としてベクロメタゾンジプロピオン酸エステル50マイクログラムが含まれています。本剤は顕著な抗炎症作用および抗アレルギー作用を有し、浮腫や充血を抑制します。季節性および通年性アレルギー性鼻炎の予防および治療に用いられます。経鼻投与のみで、1日2回まで各鼻孔に2回ずつ吸入します。1日の最大吸入量は8回です。

シンタリスは、グルココルチコイド系の定量噴霧式エアロゾル(有効成分:フルシノリド)で、鼻腔内投与用です。20 ml(200回分)入りの定量噴霧器付きガラス瓶に入っています。抗浮腫作用、抗滲出作用、抗アレルギー作用を有します。季節性および通年性の鼻炎(花粉症を含む)に適応があります。成人は1日2回、両鼻孔に2回噴霧してください。症状が悪化している場合や重症の場合は、1日3回、両鼻に2回噴霧してください。小児は1日1回、1回噴霧(25 mcg)してください。最大投与量:成人:6回、小児:1日3回噴霧してください。

フルチカゾンをベースとした同様の鼻スプレー(フリクソナーゼおよびフリクソタイド)は、上記のものと同じ治療効果があり、全身作用は最小限です。

現在では、クラリナーゼやリノプロントなど抗ヒスタミン作用とα-アドレナリン作用を持つ物質を配合した複合薬が普及しつつあります。

クラリナーゼ12(成分:ロラタジン5mgとプソイドエフェドリン120mgを含有する錠剤)。抗アレルギー作用および血管収縮作用を有し、H1受容体を遮断し、充血除去作用(硫酸プソイドエフェドリン)を有し、上気道粘膜の腫れを軽減し、気道の開存性を改善し、呼吸を楽にします。食事の有無にかかわらず、噛まずにコップ1杯の水と一緒に経口服用します。成人および12歳以上の小児:1回1錠を1日1~2回服用してください。

リノプロント。有効成分は、抗ヒスタミン作用と抗アレルギー作用を有するマレイン酸カルビノキサミンと塩酸フェニレフリンです。カルビノキサミンは鼻粘膜の毛細血管の透過性を低下させ、フェニレフリンは交感神経刺激作用を有し、血管収縮作用と粘膜の腫れを軽減します。10~12時間以内に、急性鼻炎の症状、目の灼熱感やかゆみ、頭重感を緩和します。この剤は、様々な原因(血管運動性、アレルギー性、感染性、炎症性、花粉症など)の急性鼻炎に用いられます。

成人および12歳以上の小児は、1日2回、12時間間隔で1カプセルを服用してください。嚥下困難の場合は、シロップを大さじ1杯、1日2回服用してください。1歳から6歳までの小児はシロップを小さじ1杯、1日2回服用してください。6歳から12歳までの小児はシロップを小さじ2杯、1日2回服用してください。

局所ステロイド療法は、抗ヒスタミン薬およびα遮断薬との併用で効果的です。通常、局所適用に使用されるコルチコステロイドは、特別な処方に従って製造された複合剤形、またはモノフォームとして使用されます。

最新世代の医薬品の中で、半合成コルチコステロイドであるブデソニドを有効成分とするリノコートは注目に値します。

リノコートは吸入用のグルココルチコイド薬で、エアロゾル剤として使用できます。局所的な抗炎症作用を有し、全身作用はほとんど示しません。季節性および通年性のアレルギー性鼻炎、花粉症、およびポリープ切除後のポリープの再発予防に適応があります。初回投与量は、朝晩、両鼻孔に100マイクログラムを2回噴霧します。治療効果が得られたら、投与量を減らすことができます。

[

[