壁側髄膜腫は、大脳皮質の頭頂葉(壁側葉)を覆う硬膜内層に付着し、中部硬膜の変性した髄膜皮細胞から発生する腫瘍です。このタイプの腫瘍のほとんど(80~90%)は良性です。

疫学

髄膜腫は、原発性中枢神経系腫瘍全体の37.6%、非悪性頭蓋内腫瘍全体の53.3%を占めています。多発性髄膜腫は症例の10%未満で発生します。髄膜腫は40~60歳の成人に最も多く見られ、小児ではほとんど発見されません。この腫瘍は、女性に男性の3倍多く見られます。

グレード II の髄膜腫は症例の最大 5 ~ 7% を占め、グレード III の髄膜腫は症例の 1 ~ 2% を占めます。

壁側髄膜腫はかなりまれな診断です。

原因 頭頂髄膜腫

髄膜腫は最も一般的な原発性頭蓋内腫瘍と考えられており、脳のクモの巣(クモ膜脳)の髄膜皮細胞が病的に過剰増殖して形成されます。[ 1 ]

通常、髄膜腫は自然発生的に発生するため、原因は不明です。

頭蓋内髄膜腫を含む脳腫瘍は、細胞分裂の速度(タンパク質増殖因子による)や細胞のアポトーシスの過程を調節する遺伝子、腫瘍抑制遺伝子などの染色体異常や欠陥(突然変異、異常、スプライシング、増幅、または損失)から発生すると考えられています。腫瘍抑制遺伝子も、細胞分裂の速度(タンパク質増殖因子による)や細胞のアポトーシスの過程を調節する遺伝子の染色体異常や欠陥(突然変異、異常、スプライシング、増幅、または損失)から発生すると考えられています。

たとえば、22番染色体qの喪失などの遺伝性疾患は、家族性症候群である神経線維腫症2型を引き起こし、髄膜腫の多くの症例の原因となるだけでなく、他の脳腫瘍の発生率の増加にもつながります。

髄膜腫は、良性(グレードI)、非典型性(グレードII)、退形成性または悪性(グレードIII)の3つのグレードに分類されます。また、髄膜腫の組織学的病型も、線維性髄膜腫、砂粒腫性髄膜腫、混合性髄膜腫などに分類されます。

危険因子

現在までに、髄膜腫の発生リスクを高めることが証明されている唯一の要因は、頭部への電離放射線(放射線)への曝露(特に小児期)です。

また、研究者らは、このタイプの腫瘍の発生と肥満の間に関連性があることを発見し、その原因は細胞のアポトーシスを抑制し、腫瘍の成長を刺激するインスリンおよびインスリン様成長因子(IGF-1)のシグナル伝達の増加にあると結論した。

一部の研究者は、殺虫剤や除草剤の使用に職業上かかわる人々において髄膜腫の発生リスクが上昇していることを指摘しています。

病因

クモの巣の髄膜皮細胞は、胚組織(間葉系)から発生し、密な細胞間接触(デスモーゼ)を形成して、脳脊髄液と神経組織の間、および髄液と循環の間に 2 つの障壁を同時に作り出します。

これらの細胞は、クモ膜と軟脳膜(脳軟膜)のほか、クモ膜と軟脳膜の間の脳脊髄液で満たされた空間であるくも膜下腔を横切るクモ隔壁と紐で覆われています。

膜髄膜皮細胞の増殖増加の分子メカニズムと散発性髄膜腫形成の病因は十分に解明されていない。

明確な丸みを帯びた形状と基底部を有する良性腫瘍(グレードIの髄膜腫)です。腫瘍細胞は周囲の脳組織に増殖せず、通常は頭蓋骨内部で増殖し、隣接または下位の脳組織に局所的な圧力をかけます。腫瘍は外側に増殖し、頭蓋骨の肥厚(骨化亢進)を引き起こすこともあります。未分化髄膜腫では、腫瘍が浸潤性(脳組織への転移)に増殖することがあります。

組織学的研究により、このタイプの腫瘍の多くは、増殖活性が最も高い領域を有することが示されています。また、髄膜腫は、脳膜を透過して広がる特定の腫瘍性変異細胞クローンから形成されるという仮説もあります。

症状 頭頂髄膜腫

頭痛は非特異的な症状であり、すべての人に起こるわけではなく、腫瘍自体がゆっくりと成長するので、頭頂部の髄膜腫の最初の兆候に気づくのは困難です。

症状が現れた場合、その性質と強さは髄膜腫の大きさと部位によって異なります。頭痛やめまいに加えて、てんかん様けいれん、視覚障害(かすみ目)、四肢の筋力低下、感覚障害(しびれ)、平衡感覚の喪失などの症状が現れることがあります。

左頭頂髄膜腫が発生すると、患者は物忘れ、歩行の不安定さ、嚥下困難、片側筋麻痺を伴う右側の運動機能低下(片麻痺)、および読書障害(失読症)を経験します。

右頭頂葉髄膜腫は、右頭頂葉と軟部硬膜(硬膜の下にある)の間に発生することがあり、初期症状として頭痛と両四肢の筋力低下がみられます。腫瘍周辺の腫脹や頭頂葉における腫瘍塊の圧迫により、複視やかすみ目、耳鳴りや難聴、嗅覚障害、発作、言語障害や記憶障害が生じることがあります。圧迫が強まると、頭頂葉病変の症状も現れ、注意力や知覚障害を伴う頭頂連合皮質の障害、立体視や見当識障害、対側失行(複雑な運動課題の遂行が困難)などが挙げられます。

凸型または凸型頭頂葉髄膜腫は脳の表面に発生し、症例の85%以上が良性です。このような腫瘍の兆候としては、頭痛、吐き気、嘔吐、運動機能の低下、部分発作の形で頻繁な筋痙攣などがあります。髄膜腫に接する頭蓋骨には、びらんや骨増殖(頭蓋骨の肥厚)がみられる場合があり、腫瘍の基部に石灰化層がみられることが多く、頭頂葉石灰化髄膜腫と定義されます。

合併症とその結果

腫瘍の拡大とその圧力により、頭蓋内圧の上昇、頭蓋神経の損傷(さまざまな神経障害の発症を伴う)、頭頂回の変位と圧迫(精神異常を引き起こす可能性がある)が生じる可能性があります。

転移はグレード III の髄膜腫にみられる極めてまれな合併症です。

診断 頭頂髄膜腫

これらの腫瘍の診断には、徹底的な患者の病歴と神経学的検査が必要です。

血液検査と脳脊髄液検査が必要です。

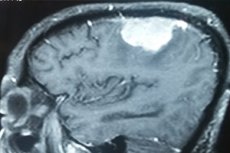

腫瘍の検出においては、機器診断が主な役割を果たしています。機器診断には、造影剤を用いた脳CT、脳MRI、MP分光法、陽電子放出断層撮影(PETスキャン)、脳血管のCT血管造影などがあります。[ 2 ]

差動診断

鑑別診断には、髄膜皮質過形成、脳結核、神経膠腫、シュワン細胞腫、血管周皮腫、およびすべての頭蓋内間葉系腫瘍が含まれます。

連絡先

処理 頭頂髄膜腫

壁側髄膜腫の場合、治療は脳の圧迫を軽減し、腫瘍を除去することを目的としています。

しかし、腫瘍が症状を引き起こさない場合は、すぐに治療する必要はありません。専門家は定期的なMRIスキャンで腫瘍の「動き」を監視します。

頭蓋内髄膜腫の場合、腫瘍がグレードIIIまたは再発している場合は、化学療法はほとんど行われません。同様の症例では、定位放射線手術と強度変調陽子線治療による放射線療法が行われます。

薬物療法、すなわち薬剤の使用には、ヒドロキシウレア(ヒドロキシカルバミド)などの抗腫瘍剤のカプセル服用、抗腫瘍ホルモンであるサンドスタチンの注射などが含まれます。また、インターフェロンα(2bまたは2a)製剤の投与による免疫療法が行われる場合もあります。

腫れにはコルチコステロイド、発作には抗けいれん薬など、いくつかの症状を緩和するための薬も処方されます。

髄膜腫が症状を引き起こしたり、腫瘍が大きくなったりした場合は、腫瘍の亜全摘出という外科的治療が推奨されることが多いです。手術では、腫瘍の種類と範囲を確認するために、腫瘍細胞のサンプル(生検)を採取し、組織学的検査を行います。髄膜腫は完全に切除すれば治癒する可能性がありますが、必ずしも完全に切除できるとは限りません。腫瘍の位置によって、切除の安全性は左右されます。腫瘍の一部が残存している場合は、放射線治療が行われます。

髄膜腫は手術や放射線治療後に再発することがあるので、定期的に(1~2回に1回)脳のMRIまたはCTスキャンを行うことが治療の重要な部分となります。

防止

髄膜腫の形成を予防する方法はありません。

予測

壁側髄膜腫の最も信頼できる予後因子は、組織学的悪性度と再発の有無です。

グレードIの髄膜腫の10年生存率は約84%と推定されていますが、グレードIIの髄膜腫では53%です(グレードIIIの髄膜腫は致死的です)。また、適切な治療後5年以内の再発率は、良性髄膜腫では平均15%、非典型性髄膜腫では53%、未分化髄膜腫では75%です。