原因 大動脈シール

大動脈(その壁)の肥厚の主な原因は、リポタンパク質代謝の障害(脂質異常症)と、その結果であるコレステロールプラークの形で血管の内面に沈着する LDL(低密度リポタンパク質)の沈着(アテローム性動脈硬化症)に関連しています。

大動脈壁の弾力性低下の2番目に多い原因は、専門家によって動脈性高血圧、特に孤立性収縮期動脈性高血圧と考えられています。大動脈壁の内皮層、内皮下層、および内側層の密度が徐々に増加し、高密度の線維構造が形成されることで、大動脈壁はより硬くなります。そして、これは、平均速度50cm / secで血管内を継続的に移動する血液の一定の流体力学的圧力と、少なくとも120mmHgの血圧が原因であると考えられています。しかし、高血圧の発症と大動脈壁の硬直性の増加との間のこの因果関係は、最近疑問視されており、逆の順序がある可能性があります。

また、血管壁は次のような原因で部分的に弾力性を失うこともあります。

- 加齢に伴う大動脈壁組織の線維性退縮。

- 結核、梅毒、連鎖球菌感染症によって発症する大動脈の慢性炎症(大動脈炎)。

- 全身性自己免疫病変(関節リウマチ、全身性強皮症、または狼瘡)の存在。

- 内皮機能不全を伴う血管症候群の形で現れる遺伝的に決定されたコラーゲン症(結合組織異形成)。

病因

大動脈密度増加の病因はその原因に直接依存し、この血管の壁の構造的特徴にあります。

大動脈は、内膜、中膜、外膜の3つの膜を持つ弾性動脈です。内膜(内膜)は、互いに連結した大きな内皮細胞で構成されています。その下に、非晶質のコラーゲンとエラスチン繊維からなる内皮下層があり、その上にはエラスチン膜が内膜と中膜を隔てています。

大動脈の中間層は、コラーゲン、心筋細胞(平滑筋細胞)、グリコサミノグリカン、線維芽細胞、構造タンパク質であるフィブロネクチン、そして様々な免疫細胞を含む細胞外マトリックスです。大動脈の外層は、エラスチンとコラーゲン繊維によって形成されています。

大動脈壁のこの構造こそが、血管の血行動態機能を決定づける弾力性、強度、そして生体力学的特性を保証しているのです。収縮期(心臓の左心室の収縮期)には、大動脈壁が血液の吐出を担う一方で、血管は拡張します。この壁の伸張によって得られる位置エネルギーによって、心拍周期の拡張期に血圧を維持することができます。拡張期には大動脈は受動的に圧縮されるためです。また、壁の弾性反発力は、心筋収縮のエネルギーを温存し、心臓が作り出す脈波を滑らかにするのに役立ちます。

高血圧(動脈性高血圧症)は大動脈の壁に一定の緊張を引き起こし、時間が経つにつれて大動脈の弾力性が失われます。

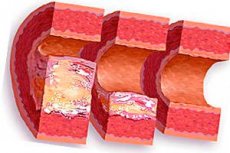

アテローム性動脈硬化症における大動脈壁の硬化性肥厚は、大動脈壁の中間層に脂質が蓄積することで発生します。脂質はコレステロール凝集体またはコレステロールプラークの形で細胞間マトリックスに直接導入され、徐々に血管内に増殖して壁を厚くし、内腔を狭めます。

また、大動脈壁の弾性層は退縮変化を起こしますが、その病因は、加齢とともに局所的な線維化や石灰化沈着により構造の均一性が破壊されるという事実によるものです。

大動脈膜の内皮細胞によるフィブロネクチン産生の増加は、老化に特徴的な現象であり、血小板凝集と凝集性血栓の形成につながるだけでなく、内皮細胞による成長因子(PDGF、bFGF、TGF)の合成を活性化します。その結果、線維芽細胞と心筋細胞の増殖が促進され、大動脈壁は肥厚し、密度が高まります。

専門家が指摘するように、メタボリックシンドロームではフィブロネクチンのレベルはどの年齢でも上昇する可能性があります。

症状 大動脈シール

病理学的過程の初期段階における大動脈壁の弾性低下は、いかなる形でも顕在化しません。さらに、透視検査では、患者からの訴えが全くないにもかかわらず、大動脈の圧迫が自然に検出されることがよくあります。

さらに、大動脈圧迫の症状は非特異的です。例えば、大動脈弓部の中等度の圧迫は、頻繁な頭痛、めまい、疲労感の増加を伴うことがあります。

大動脈基部とその上行部が圧迫されると、縦隔の不快感、心拍数の増加、運動時の胸骨裏の痛みが生じます。大動脈弁の圧迫が左室肥大と併発すると、狭心症に似た発作が起こることがあります。

腹部大動脈の圧迫により、患者は体重減少、消化不良、引っ張られるような腹部の痛み、下肢の筋肉のけいれん、歩行時の脚の痛み、片側の跛行を訴える場合があります。

フォーム

大動脈は全身循環の主要な動脈です。心臓の左心室から始まり、腹腔へと伸び、そこで2本の細い動脈(腸骨動脈)に分岐します。専門医は、大動脈の位置に基づいて大動脈の圧迫の形態または種類を診断します。

大動脈の始まり、つまり拡張した部分(球状部)の領域で血管壁の密度の増加が検出された場合、これは大動脈根の圧縮と定義されます。

同じ部位、血管の入口に隣接する部分には、長さ5~6cm以下の上行大動脈があり、左胸部(第3肋間隙の下縁付近)から始まり、右胸部の第2肋骨まで上昇しています。この部位では、上行大動脈の圧迫が認められます。

さらに、上行大動脈は心臓の大動脈弁から伸びており、大動脈弁は左心室から大動脈への血流を調節し、血液の逆流を防ぐので、大動脈弁が肥厚している可能性があります。

大動脈弁閉鎖不全症は、大動脈弁の弁尖(弾性ロック構造)の肥厚と関連しています。この解剖学的および機能的な関連性は、大動脈壁と弁尖の肥厚といった血管病変の同時発生として現れることがあります。

また、大動脈や大動脈弁および僧帽弁の弁尖の圧迫が検出されることがあります。心臓の大動脈弁が大動脈と左心室を隔てているのに対し、僧帽弁は左心房と大動脈を隔てており、収縮期収縮時に血液が逆流するのを防ぎます(つまり、逆流を防ぎます)。

大動脈弓の肥厚は、この血管の上行部が第2肋骨の高さで左上方に曲がる部位(左肺動脈と左気管支の上方)に病変が局在することを意味します。大動脈弓からは、腕頭動脈幹、左総頸動脈、左鎖骨下動脈という3本の太い動脈が分岐しています。

腹部大動脈は下行大動脈の一部であり、横隔膜の下に位置しています。腹部大動脈の圧迫は、そこから分岐する腸骨動脈と腸間膜動脈の正常な血流を妨げる可能性があります。

大動脈と左心室(壁の意味で)の圧迫が確立されると、患者の長期にわたる高血圧が左心室肥大(壁の厚みの増加)を引き起こし、同時に何らかの原因による大動脈壁の損傷を引き起こしたことを意味します。このような組み合わせが血行動態に及ぼすあらゆる悪影響を考慮すると、心臓専門医はその危険性を認識しています。死亡率は1000人あたり35~38人です。

合併症とその結果

大動脈肥厚は危険なのでしょうか?どのようなリスクがあるのでしょうか?大動脈肥厚は血管系の病的状態であり、生命を脅かすものも含め、特定の結果や合併症を引き起こします。

コレステロールプラークによる大動脈の損傷は、血管内腔を狭め、血管壁の弾力性を低下させます。また、大動脈の圧迫と拡張、すなわち動脈瘤を引き起こします。同時に、大動脈壁にかかる持続的な高血圧は大動脈解離につながる可能性があり、解離は血管壁の穿孔を招き、大量出血と致命的な結果をもたらします。

こちらもお読みください –腹部大動脈瘤

大動脈および大動脈弁尖の肥厚は、拡張期における血液の一部の心室への逆流を伴い、心室機能不全を引き起こします。これにより、心室容積が増加し、拡張期圧が上昇します。その結果、左室肥大が進行し、収縮機能に障害が生じる可能性があります。

大動脈の大部分が圧迫される重症例では、冠状動脈の血流障害と心筋虚血が起こり、場合によっては回復不能となります。

連絡先

処理 大動脈シール

大動脈壁が肥厚した場合、その病態の原因に応じて治療法が決定されます。コレステロールプラークによって大動脈壁が損傷したアテローム性動脈硬化症では、血中コレステロール値を下げ、体内でのコレステロール産生を抑制する薬剤が使用されます。詳細については、「高コレステロールの治療」および「薬を使わずに血中コレステロールを下げる方法」をご覧ください。

大動脈壁の弾力性低下の原因が何であれ、ビタミン C、E、B5、PP のほか、多価不飽和脂肪酸のオメガ 3 とオメガ 6 が推奨されます。

病状の具体的な原因が特定されていない場合、症状がない限り、患者には健康的なライフスタイルを維持し、正しく食事をし、ストレスを避けるという標準的なアドバイスが与えられます。

外科的治療は以下のように行われます:

- 大動脈解離の場合 – 損傷部位の血管にステントを挿入するか、または血管内人工器官によって治療する。

- 大動脈弁および僧帽弁尖の圧迫の場合 – 形成外科的矯正または完全置換術

- 動脈瘤の場合 – 切除し、切除した部分を人工血管に置き換える。

大動脈圧迫症の民間療法

最も効果的な民間療法はニンニクオイルです。ニンニクオイルを作るには、大きめのニンニク1個分の皮をむき、みじん切りにして、200~250mlのコーン油と混ぜます。

この混合物は一日中定期的にかき混ぜ、その後容器をしっかりと閉じて涼しい場所に 1 週間置いておきます。

ニンニクオイルは小さじ1杯を1日3回(食前30~40分)摂取します。この治療は1コース3ヶ月間継続し、その後1ヶ月間は休薬する必要があります。

[

[