毛細血管内視鏡検査

最後に見直したもの: 04.07.2025

毛細血管鏡検査は何のために行われるのですか?

一次性および二次性レイノー症候群の鑑別診断、全身性強皮症の早期診断。

結果の解釈

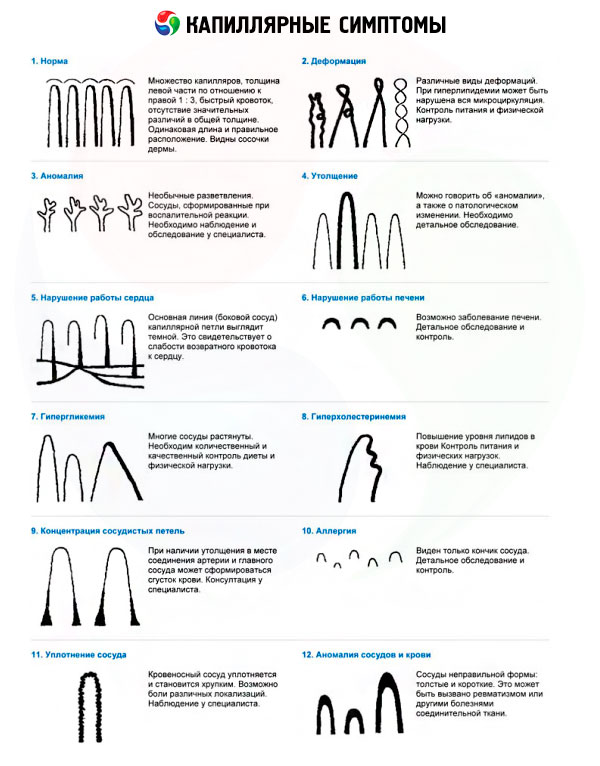

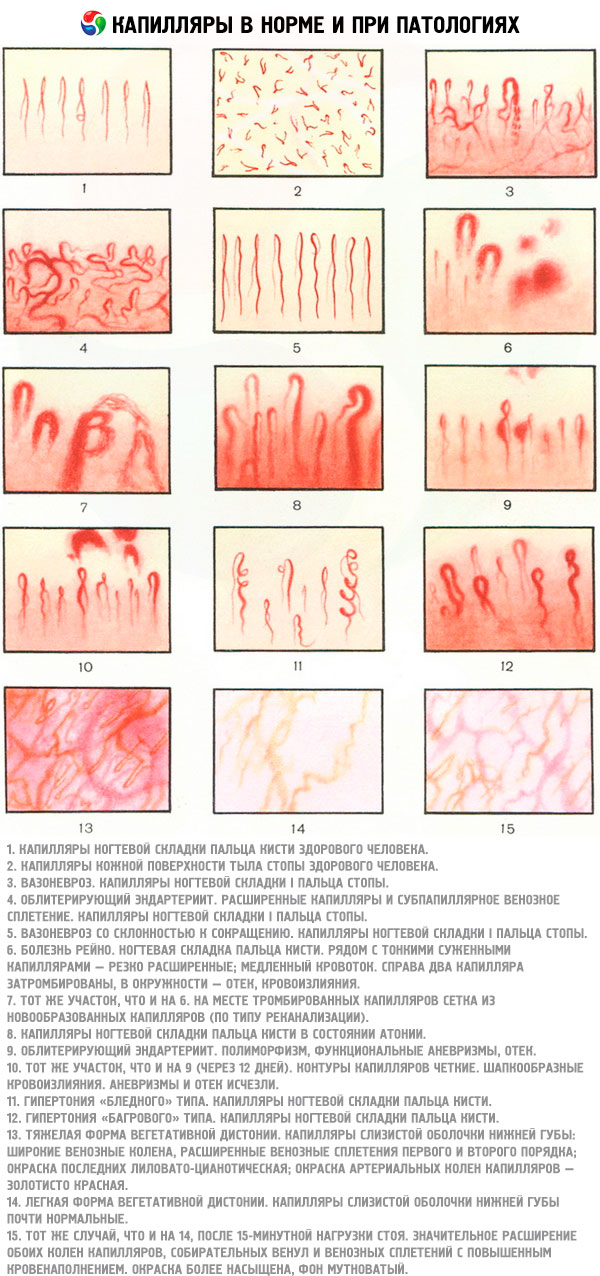

健康な人の爪床毛細血管を毛細血管鏡で観察すると、爪床の毛細血管は、爪床の縁に沿って均一に分布し、大きさと形状が同一のU字型のループが規則的に並んだ構造をしています。通常、爪床の縁1mmあたり8本以上の毛細血管が存在します。

毛細血管鏡検査による微小循環損傷の主な徴候は、毛細血管の大きさと数の変化です。ほとんどの場合、大きさの変化は様々な程度の拡張として現れます。直径は大きさの変化を最も正確に反映します。毛細血管の長さは個人差があり、人によって大きく異なるため、評価基準として使用することはできません。破壊の結果、毛細血管網の縮小、つまり特定の領域における毛細血管数の減少が観察されます。数の減少は、毛細血管が欠乏した、いわゆる無血管領域の形成に至るまで、さまざまな程度で現れることがあります。

毛細血管壁の損傷と完全性の破壊の結果として、赤血球が血管周囲空間に放出され、そこでヘモジデリン沈着物が形成されます。これは毛細血管の上部と爪甲の端の間に連続して位置する一連の点として毛細血管鏡検査中に観察されます。

頻度は低いものの、血管外漏出は、複数の小さな出血が合流した大きな病巣として現れることがあります。微小循環の損傷のもう一つの重要な徴候は、毛細血管ループの形状変化です。病的に変化した毛細血管は、ブッシュ状、螺旋状、またはその他の形状を呈することがあります。ブッシュ状の毛細血管は最も重要です。これは、複数の毛細血管ループが基部で連結しており、新しい毛細血管の形成の結果として現れます。その数は、血管新生の強度を反映しています。

毛細血管鏡検査でみられる個々の徴候とその組み合わせは、様々な疾患の特徴です。全身性結合組織疾患の中で、毛細血管鏡検査による変化の感度と特異度が最も高いのは、全身性強皮症です。全身性強皮症の特徴的な徴候は、様々な程度の拡張と毛細血管数の減少、そして無血管野の形成です。ほとんどの場合、主要な変化を特定することができます。SSDにおける毛細血管の構造変化は、細小血管症の進行段階を反映しています。

毛細血管および毛細血管網の変化は、以下の順序で進行します:毛細血管拡張 → 毛細血管破壊 → 無血管領域の形成 → 毛細血管の茂みの成長 → 毛細血管網のリモデリング。毛細血管鏡検査における特徴的な徴候の組み合わせに基づいて、SSDにおける毛細血管鏡検査による微小血管症の種類を区別します。

- 初期型 - 拡張した毛細血管は多数あり、その数はわずかに減少している。無血管領域は存在しないか孤立しており、程度は最小限である。

- 移行型:毛細血管の数が減少し、拡張した毛細血管と無血管領域が同時に検出される。

- 後期型 - 血管が著しく減少し、毛細血管が一つしかない、または拡張した毛細血管が完全に存在しない大きな無血管領域。

細小血管症の各タイプには、特徴的な活動性の兆候が区別されます。拡張した毛細血管に関連する血管外漏出物は、初期型の変化における毛細血管破壊と細小血管症の活動性の強さを反映しています。後期型では、細小血管症活動性の兆候(毛細血管の茂み)は、強力な新生血管形成過程を示し、無血管領域と関連しています。移行型では、初期型と後期型の両方に特徴的な細小血管症活動性の兆候が認められます。毛細血管鏡検査による変化はSSDの初期段階で検出され、疾患の診断における研究方法の価値を決定する特徴的な臨床徴候の発現に先行します。

毛細血管鏡検査の大きな重要性は、SSDの最初の臨床症状である一次性レイノー現象と二次性レイノー現象を鑑別できることにあります。SSDに伴うレイノー現象とは異なり、一次性レイノー現象では毛細血管鏡検査による変化は見られないか、個々の毛細血管が正常数でわずかに拡張している程度です。毛細血管鏡検査による変化の重症度と進展は、疾患の経過および内臓病理と相関します。

毛細管鏡検査による特徴的な変化により、SSD を強皮症群の他の疾患 (びまん性好酸球性筋膜炎、成人ブッシュケ型強皮症、硬化性粘液水腫、全身性強皮症) と区別することができますが、これらの変化は他の強皮症群では検出されません。これに加えて、毛細管検査は、初期段階では臨床症状が十分に特異的でない可能性がある、皮膚 (多発性) 筋炎、全身性エリテマトーデス、関節リウマチなどの他の全身性結合組織疾患に関連するレイノー現象と SSD の鑑別診断において非常に重要です。皮膚 (多発性) 筋炎では、多数の著しく拡張した毛細血管、無血管領域、大量の血管外漏出という最も顕著な変化が観察されます。これらの変化は SSD で観察される変化と非常に似ていますが、より顕著に表れています。皮膚(多発性)筋炎では、SSDと比較して毛細血管鏡検査による変化のダイナミクスがより速いことが観察され、これは疾患の進行と関連しています。CTDにおいてもSSD様の毛細血管変化が認められます。SLE患者の一部では、毛細血管鏡検査により、毛細血管の中等度の拡張、毛細血管の螺旋状変形、乳頭下神経叢のパターン増加が認められますが、これらの変化の特異性には証明が必要です。RAでは、毛細血管鏡検査による変化は、毛細血管ループの菲薄化(直径の減少)と伸長という形で現れ、毛細血管の数は通常変化しません。

毛細血管鏡検査の結果に影響を与える要因

指の屈曲拘縮が重度の患者では毛細血管鏡検査が困難な場合があります。

[

[