記事の医療専門家

新しい出版物

聴診は心臓を検査する上で最も重要な方法の一つです。高周波音を最もよく聞き取れる膜(フォネンドスコープ)を備えた聴診器を使用するのが最適です。この場合、膜は胸部にしっかりと密着させます。聴診は心臓の欠陥を特定する上で最も多くの情報量をもたらします。この場合、最終的な診断は心臓の音を聞くことで下されることが多いです。この方法を習得するには、毎日の練習が必要であり、まずは心臓の正常な聴診像を正しく認識することを学ぶ必要があります。

フォンエンドスコープのベルは、心臓が投影される部分の胸部にしっかりと密着させます。患者によっては、過度の発毛により聴診が困難な場合があり、その場合は剃毛するか石鹸水で湿らせる必要があります。聴診は主に仰向けに寝た状態で行いますが、場合によっては(下記参照)、左側臥位、うつ伏せ、立位または座位、運動後の吸気または呼気時に息止めをした状態での聴診を補助的に行います。

これらすべての技術により、重要な診断価値を持つ多くの症状を検出でき、多くの場合、患者管理の戦略を決定することができます。

心臓の音

健康な人の場合、心臓の全域にわたって 2 つの音が聞こえます。

- I音は心室収縮期の初めに発生し、収縮期と呼ばれます。

- 2 番目の音は拡張期の初めに発生し、拡張期音と呼ばれます。

心臓の音の起源は、主に心筋の収縮時に心弁で発生する振動に関連しています。

第一音は、心室収縮期の開始時に発生し、左房室弁(僧帽弁)と右房室弁(三尖弁)の弁尖が閉じた時点、すなわち心室の等尺性収縮期に発生します。その発生において最も重要なのは、弾性組織からなる左房室弁と右房室弁の張力です。さらに、両心室の心筋が収縮期張力で振動することで、第一音の形成に関与しています。第一音の他の要素はそれほど重要ではありません。血管性の要素は、大動脈と肺動脈幹の初期部分が血液によって伸展される際に生じる振動と関連しており、心房性の要素は、これらの部分の収縮と関連しています。

2 番目の音は、大動脈と肺動脈の弁が閉じる結果として、拡張期の初めに発生します。

正常な状態では、最初の音と2番目の音の間に比較的短い収縮期休止があるため、区別するのは比較的簡単です。拡張期における最初の音と2番目の音の間の休止は、かなり長くなります。リズムが速くなると、音の識別が困難になる場合があります。最初の音は心拍、または容易に判別できる頸動脈の拍動に対応することを念頭に置いてください。

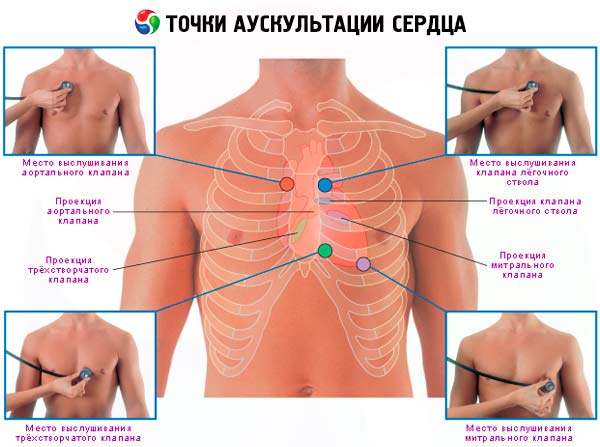

心臓の聴診点

心臓における音の発生は、既に述べたように、主に心房と心室の間、そして心室と大血管の間に位置する心臓弁の振動に関連しています。各弁の開口部は、特定の聴診点に対応しています。これらの聴診点は、前胸壁における弁の投影位置と完全に一致するわけではありません。弁の開口部で発生した音は、血流に沿って伝導されます。

心臓弁の聴診を最も良く行うために、以下のポイントが確立されています。

- 僧帽弁 - 心臓の頂点;

- 三尖弁 - 胸骨の下部。

- 大動脈弁 - 胸骨の端の右側にある第 2 肋間腔。

- 肺動脈弁 - 胸骨の端の左側にある第 2 肋間腔。

- いわゆる V 点は、胸骨の近くの左側にある第 3 肋間腔です。この領域の聴診により、大動脈弁閉鎖不全症で発生する拡張期雑音をより明瞭に聞くことができます。

大動脈弁と肺動脈弁の半月弁の打ち合わせに関連する第二心音とその成分は、胸骨の左または右の第二肋間隙の聴診像で常によりよく聞き、評価されます。僧帽弁尖の緊張に主に関連する第一心音は、心尖と胸骨の下縁の聴診によって評価されます。したがって、心臓の基部(第二肋間隙)で聴診する場合は第二心音が強まったり弱まったりすると言われ、心尖で聴診する場合は第一心音が強まったり弱まったりすると言われます。心臓の基部で聴診したときに第二心音が2つの成分から構成される場合は、その分岐と言うことができます。心尖部で第 2 心音の後に別の成分が聞こえる場合、第 2 心音の分裂や分岐について話すのではなく、第 2 心音に続いて弁の振動に明らかに関連する別の心音の出現について話す必要があります。

心音の音量は、主に心臓外要因の影響を受けて変化します。特に筋肉量の増加や心膜腔への体液貯留により、胸郭の厚みが増すと、心音は悪化することがあります。逆に、痩せた人では胸郭が薄く、特に心拍リズムが速い(弁の動きが速い)と、心音は大きくなることがあります。

子供や無力症患者の場合、第 3 音と第 4 音が聞こえることもあります。

3番目の音は2番目の音のすぐ後(0.15秒後)に聞こえます。これは、拡張期の開始時に心房から急速に血液が流入する際に心室筋が振動することによって生じます。

4 番目の音は、心室拡張期の終わりに最初の音の前に発生し、心房の収縮による急速な充満と関連しています。

心音の病理学的変化

心室筋への顕著な拡散性損傷と収縮力の低下を伴い、両方の緊張が弱まることが観察されます。

心尖部における第一音の減弱は、心臓弁、特に僧帽弁や三尖弁の損傷の際にも観察され、いわゆる弁閉鎖期の消失と第一音の弁成分の低下につながります。重症心不全の場合も、心筋成分の減少により第一音は減弱します。

第一音の増加は、収縮期の初めに心室充満の減少とともに観察され、その原因は筋性成分によるもので、その場合、第一音はしばしば「拍動音」と定義されます。

心房細動では、拡張期休止の差、ひいては左心室の充満の差により、最初の音の強度に大きな変動が見られます。

第二音の弱化は、大血管の低圧、つまり血液充填量の減少によって起こります。第二音の弱化は、大動脈弁と肺動脈弁の損傷によっても起こり、弁の弁閉運動の障害につながります。

第 2 トーンは、大血管 (大動脈または肺動脈) の圧力上昇とともに強まります。この場合、それぞれどちらかの血管で第 2 トーンのアクセントが起こっていることを示します。この場合、たとえば、胸骨の右側の第 2 トーンは左側よりもかなり強く聞こえ、その逆も同様です。第 2 トーンのアクセントは、対応する弁がより速く閉ざされ、聴診中に音が大きくなることで説明されます。大動脈の第 2 トーンのアクセントは、動脈性高血圧、および壁の弾力性の低下を伴う大動脈の顕著な硬化性変化で特定されます。肺動脈の第 2 トーンのアクセントは、僧帽弁の欠陥および肺性心疾患の患者における肺動脈の圧力の上昇によって特定されます。

音の分岐は、主要な成分が別々に検出される場合に発生すると言われています。通常、第2音の分岐が認められます。これは、大動脈弁と肺動脈弁の非同時的なスラミングと関連している可能性があり、これはそれぞれ大循環と小循環の変化により、左心室と右心室の収縮時間が異なることに関連しています。例えば肺動脈の圧力が上昇すると、第2音の第2成分は、肺動脈弁の遅いスラミングと関連しています。さらに、第2音の分岐は、小循環または大循環における血液充填量の増加と関連しています。

第二音のわずかな分裂は、心臓の基部、すなわち第二肋間腔で常に聴取されますが、生理学的条件下でも発生することがあります。深呼吸時には、右心室への血流増加により、右心室の収縮期の持続時間が左心室よりも若干長くなることがあります。その結果、肺動脈で第二音の分裂が聴取され、その第二成分は肺動脈弁の弁閉と関連しています。この第二音の生理学的分裂は、若い人によりよく聴取されます。

大動脈弁と比較した肺動脈弁の遅い閉鎖は、右心室の拡張、例えば肺動脈開口部の狭窄、または房室束の右脚(ヒス束)に沿った興奮伝導の障害によって検出され、これもこの弁の弁尖の遅い閉鎖につながります。

心房中隔欠損症の場合、右心房、そして右心室の血液量の増加により第二音が大きく分裂しますが、右心房と左心房は常に連絡しているため、左右心室の血液量はこの連絡によって一方向に変動し、呼吸周期と一致します。その結果、肺動脈における第二音の固定的な分裂が生じ、これは心房中隔欠損症の特徴的な所見です。

慢性肺疾患の患者の肺高血圧症では、右心室(肺内の圧力の上昇に抗して働くものの)が通常は肥大しており、そのため収縮期が延長しないため、第 2 音の分裂はそれほど顕著で明確ではありません。

付加心音は様々な理由で発生します。僧帽弁は通常、拡張期の開始時に静かに開きます。僧帽弁狭窄症の患者では、僧帽弁尖が硬化しているため、拡張期の開始時に弁尖の開口が制限され、血流によって弁尖が振動し、付加音として知覚されます。この音は2番目の音の直後に心尖部でのみ聴取されます。これは、僧帽弁の振動との関連を示しています。三尖弁の開口音に似た音が胸骨下部で聴取されますが、非常にまれです。

収縮期駆出音は、最初の心音の直後に聞こえます。これは大動脈弁または肺動脈弁の振動によって発生するため、胸骨の縁の左右の第2肋間隙でよく聞こえます。また、大血管壁の振動、特に拡張時の振動の出現とも関連しています。大動脈駆出音は、大動脈の先端で最もよく聞こえます。これは、先天性大動脈弁狭窄症を合併することが最も多いです。最初の音の分岐は、房室束の脚に沿った心室内伝導の障害で観察される可能性があり、これは一方の心室の収縮期の遅延につながります。

大動脈弁移植または僧帽弁移植は現在、非常に頻繁に行われています。人工ボール弁または生体弁が使用されます。機械弁は、心拍ごとに開放音と閉鎖音の2つの音を発します。僧帽弁人工弁の場合、I音の後に大きな閉鎖音が聞こえます。開放音は、僧帽弁狭窄症と同様に、II音の後に聞こえます。

ギャロップ調律は、頻脈(すなわち拍動の増加)を背景に聴取される3つの要素から成る心拍リズムであり、心室心筋への重度の損傷を示唆します。ギャロップ調律には、拡張期末期(最初の音の前)に聴取される前収縮期ギャロップ調律と、拡張期初め(2番目の音の後)に聴取される前拡張期ギャロップ調律という2つの追加音が存在します。ギャロップ調律は、心尖部、または胸骨付近の左側、第3~第4肋間腔で測定されます。

これらの追加音の発生源は、心筋の弾力性が損なわれ、その特性が急激に変化した状況下での、拡張期開始時(追加III音)および心房収縮期(追加IV音)の心室の急速な充満と関連しています。頻脈を背景に発生すると、走る馬のギャロップに似たリズムの音が聞こえます。この場合、これらのIII心音とIV心音はほぼ同時に聞こえることが多く、3要素リズムの形成を引き起こします。正常な心拍リズムの若い人に見られる正常なIII心音とIV心音とは異なり、ギャロップリズムは左心室の拡張と心不全の症状を伴う重度の心筋損傷で発生します。

高齢者では、比較的まれな心拍リズムを背景に、最初の音に先行する付加的な音が、心臓に軽度の変化が見られることがあります。ギャロップ調律に対応する音を含む第3音と第4音は、患者が左側を下にして横になっているときによく聞こえます。