記事の医療専門家

新しい出版物

婦人科における機能診断法は、生殖器系の機能障害の診断を可能にし、機能療法の結果を監視するためにも重要です。

基礎体温測定

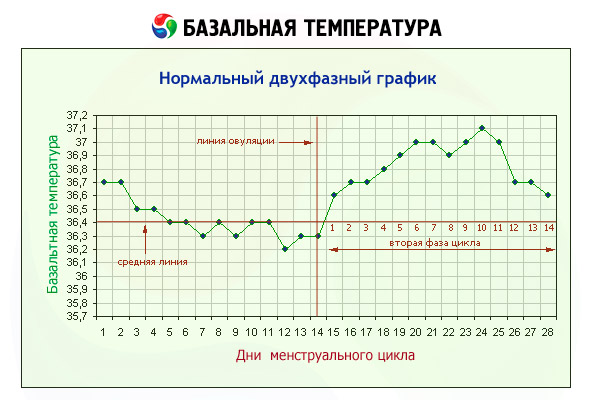

この検査は、プロゲステロンの体温上昇作用に基づいています。プロゲステロンは、視床下部にある体温調節中枢に直接作用します。そのため、通常の月経周期の後半にプロゲステロン分泌が増加すると、基礎体温が0.4~0.8℃上昇することが観察されます。二相型の体温が持続する場合は、排卵が起こり、機能的に活性な黄体が存在することを示します。

基礎体温は、同じ体温計で朝、空腹時にベッドから出ずに10分間測定します。得られたデータはグラフに表示されます。月経周期の卵胞期における基礎体温の正常な変化は、いずれの場合も37℃未満で、排卵後は37.1~37.3℃まで上昇しますが、まれに37.6℃まで上昇することがあります。

ほとんどの場合、体温が上昇し始める前に、排卵の時期に対応する短期間の低下(0.3~0.4°)が観察されます。月経開始の1~2日前に、基礎体温は再び低下します。

体温曲線の性質を確立するには、3 つの月経周期にわたって体温を測定する必要があります。周期の第 2 期に基礎体温が 0.2 ~ 0.3 °C 上昇した場合、黄体機能不全を示します。月経開始の 2 ~ 3 日前に体温が急上昇する場合は、プロゲステロンとエストロゲンの両方の不足に関連しています。36.5 ~ 36.9 °C 以内のわずかな変動を伴う単相性体温は、無排卵周期を示しています。規則的な月経周期で次の月経が遅れてから 18 日以上、または 7 日間にわたって 37.2 ~ 37.4 °C 以内の体温が持続的に上昇する場合は、妊娠している可能性があります。正常な妊娠では、基礎体温は最初の 4 か月間は高いままです。体温の低下は、多くの場合、妊娠中絶の脅威を示しています。この検査を実施する際には、基礎体温は慢性感染症、また中枢神経系の上位部分の病理学的変化、甲状腺機能亢進症によっても上昇する可能性があることに留意する必要があります。

基礎体温(直腸温)は、女性が月経周期を通して毎日、ベッドから出ることなく10分間、自ら測定します。健康な女性の基礎体温は、月経周期の期間によって変化します。第一期と第二期が満期となる排卵周期では、基礎体温は排卵直後に0.5℃上昇し、12~14日間この温度で維持されます。この体温上昇は、プロゲステロンが体温調節中枢に及ぼす熱産生作用によるものです。

温度曲線の性質を確立するには、基礎体温を 3 サイクルにわたって測定する必要があります。

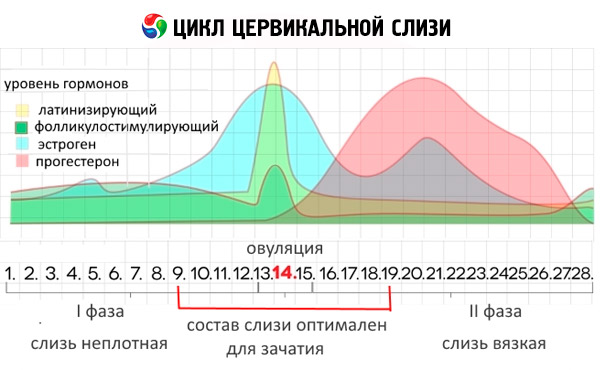

子宮頸管粘液検査

正常な月経周期においては、粘液の物理化学的性質と分泌量は特徴的な変化を呈します(卵胞期初期の60mg/日から排卵期の700mg/日まで)。この時期になると、一部の粘液酵素の活性が高まり、粘性の低下に伴い粘液の流動性が高まります。頸管粘液の瞳孔、シダ状構造、張力といった現象は、分泌量の変化と頸管粘液の屈折力に基づいています。

瞳孔現象は、体内のホルモン飽和度と子宮頸部の緊張度に応じて粘液量の変化を伴う現象です。月経周期の8日目から9日目にかけて、子宮頸管の拡張した外口にガラス状の透明な粘液が現れます。粘液が突き出た外口に光線を当てると、暗く見え、瞳孔のように見えます。分泌される粘液の量と外口の直径は徐々に増加し、排卵時に最大となり、その後、黄体後期に最小値まで減少します。

テストは 3 段階の尺度で評価されます。

- 黒ずみの存在 - 1 点 (+) - 卵胞期初期;

- 黒い斑点の存在 - 0.2〜0.25 cm - 2ポイント(++) - 平均卵胞期;

- 黒い斑点の存在 - 0.3〜0.35 cm - 3ポイント(+++) - 排卵(最大エストロゲン産生)。

排卵後はエストロゲン分泌の減少に伴い、瞳孔症状は徐々に弱まり、月経周期の20日目から23日目までに消失します。

月経周期中に瞳孔が弱く見える場合は低エストロゲン血症を示唆し、月経周期中に高レベル(3点)で維持される場合は高エストロゲン血症を示唆し、2~3点の場合は黄体機能不全を示唆します。びらん、子宮頸管炎、過去の子宮頸管破裂がある場合は、この検査は典型的ではありません。

シダ状結晶化試験(樹状結晶化試験)は、子宮頸管粘液が乾燥すると結晶化する性質に基づいています。結晶化の原因は、エストロゲンの影響による粘液の物理化学的性質の変化(塩化ナトリウムと多糖類、コロイド、ムチンとの相互作用、粘液のpH変化)と考えられています。

材料は、解剖学的ピンセットで子宮頸管に0.5cmの深さまで挿入して採取します。得られた粘液滴をスライドガラスに移し、乾燥させます。低倍率の顕微鏡下で評価を行います。2点(++)ではすでに明確な葉の模様が見え、3点(+++)では結晶が大きな葉を形成し、90°の角度で伸び、太い茎を持っています。周期の黄体期に黄体が完全に機能すると、シダ状結晶形成現象は徐々に消えます。月経周期全体を通してシダ状結晶形成現象が存在することは、エストロゲンの分泌量が多く、黄体期が存在しない(卵胞が持続する無排卵周期)ことを示し、検査中にこの現象が見られない場合は、エストロゲン欠乏を示している可能性があります。

頸管粘液の張力は月経周期中に変化します。最大値は排卵期のエストロゲン産生が最大となる時期と一致します。鉗子を頸管に挿入して粘液を採取します。その後、鉗子を抜き取り、粘液の枝を優しく広げて張力を測定し、粘液を糸状に伸ばします。糸の長さはセンチメートル単位で測定します。エストロゲン産生量が多いほど、粘液の糸は長くなります。この検査は3段階評価法を用いて評価します。

- 1 ポイント (+) - 糸の長さは最大 6 cm。

- 2 ポイント (++) - 糸の長さ 8 〜 10 cm;

- 3ポイント(+++) - 糸の長さ15〜20cm。

3つの時点で、体内のエストロゲン産生が最大になります(排卵期)。周期の黄体期には、粘液の張力が再び低下します。

頸管粘液伸張症状

頸管粘液の伸展症状は、卵巣からのエストロゲン産生に依存します。ピンセットを用いて頸管から粘液を採取し、枝を広げて粘液糸の長さを測ります。粘液糸は排卵時に最大限に伸展し、10~12cmに達します。