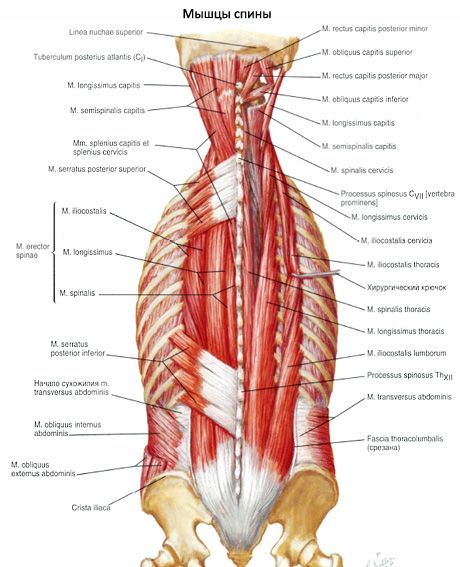

脊柱起立筋は背部の固有筋の中で最も強く、仙骨から頭蓋底まで脊柱の全長にわたって伸びています。脊柱起立筋は、僧帽筋、菱形筋、後鋸筋、広背筋の前方に位置します。脊柱起立筋の後方では、胸腰筋膜の浅層に覆われています。脊柱起立筋は、仙骨背側、棘突起、腰椎棘上靭帯、第12胸椎と第11胸椎、腸骨稜後節、そして胸腰筋膜にある太い腱束から始まります。仙骨から始まる腱束の一部は、仙結節靭帯と背側仙腸靭帯の束と癒合します。

脊柱起立筋は、上部腰椎レベルで外側、中間、内側の3つの経路に分かれています。それぞれの経路には固有の名称が付けられています。外側経路は腸肋筋、中間経路は最長筋、内側経路は脊柱起立筋です。これらの筋肉はそれぞれさらに細分化されています。

脊柱起立筋の構造的特徴は、人類の直立歩行に関連して人類発生の過程で発達しました。この筋肉が高度に発達し、骨盤骨に共通起始を持ち、さらに椎骨、肋骨、頭蓋底に広く付着する別々の経路に分かれているという事実は、この筋肉が体を直立姿勢に保つという重要な機能を果たしているという事実によって説明できます。同時に、筋肉が別々の経路に分かれていること、そして体背側の異なるレベルで経路が起始点と付着点の間の長さが短い短い筋肉に細分化されていることで、この筋肉は選択的に作用することができます。例えば、腰腸肋筋が収縮すると、対応する肋骨が下方に引っ張られ、横隔膜の収縮時の力の発現を支えるなどです。

脊柱起立筋全体の機能は、その名称からほぼ正確に反映されています。この筋肉は椎骨から始まるため、その全体が脊柱(体幹)と頭の伸筋として作用し、腹側の筋肉と重力の抵抗を克服します。両側で個別に収縮することで、この筋肉は肋骨を下げ、脊柱の様々な部分をまっすぐにし、頭を後ろに倒すことができます。片側収縮では、脊柱(体幹)を同じ側に傾けます。脊柱に対してより大きな作用力を持つ腹側の筋肉の働きによって体が前方に倒れるのを防ぐことで、この筋肉はより大きな力を発揮します。

どのようなテストが必要ですか?