背中の筋肉

最後に見直したもの: 04.07.2025

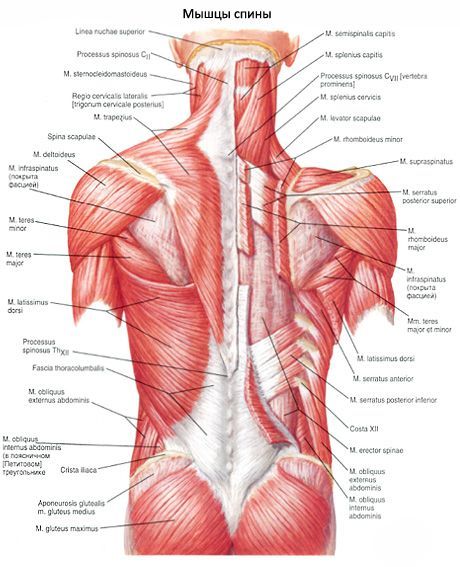

背筋(musculi dorsi)は対になって体背側全体を占め、仙骨および腸骨稜の隣接部から頭蓋底まで広がっています。これらの筋肉は層状に配列しており、その発達と機能の特殊性により、複雑な解剖学的・地形学的関係を有しています。背筋には浅筋と深筋があり、筋肉は筋膜に覆われており、筋膜は筋肉群同士を隔てています。

背部の表層筋のほとんどは上肢に関連して発達します。これには僧帽筋、広背筋、肩甲挙筋、大菱形筋、小菱形筋が含まれます。上後鋸筋と下後鋸筋はより深層にあり、肋骨に付着します。

背筋の大部分を占める深層筋は、主要な体節(体節)の筋原基である筋節から派生したものです。これらの筋肉には、頭部と頸部の筋帯、体幹を伸展させる筋、後頭下筋などが含まれます。

[ 1 ]

[ 1 ]

背中の浅筋

背部の浅筋は肩甲帯と上腕骨に付着し、二層構造になっています。第一層は僧帽筋と広背筋によって形成され、第二層は大菱形筋と小菱形筋、肩甲骨を持ち上げる筋肉、上鋸筋と下鋸筋によって形成されます。

僧帽筋(m.trapezius)は、平らで三角形をしており、後正中線に面した広い基底部を有しています。この筋肉は背中の上部と首の後ろ部分を占めています。

広背筋(m. latissimus dorsi)は平らで三角形をしており、背中の左右両側の下半分を占めています。広背筋は、上縁を除いて表面に位置していますが、上縁は僧帽筋の下部に隠れています。下面では、広背筋の外側縁が腰椎三角形の内側を形成しています(この三角形の外側縁は外腹斜筋の縁によって、下面は腸骨稜によって形成されます)。

肩甲骨を挙上する筋(m. levator scapulae)は、上位3~4頸椎の横突起後結節(前方の中間斜角筋と後方の頸板筋の付着部の間)にある腱束から始まります。下方へ向かうと、この筋は肩甲骨の内側縁、上角と脊柱の間に付着します。

小菱形筋と大菱形筋(mm. rhomboidei minor et major)はしばしば一緒に成長し、一つの筋肉を形成します。小菱形筋は、項部靭帯の下部、第7頸椎と第1胸椎の棘突起、そして棘上靭帯から起始します。

肋骨には、上部後鋸筋と下部後鋸筋という 2 つの薄くて平らな筋肉が付着しています。

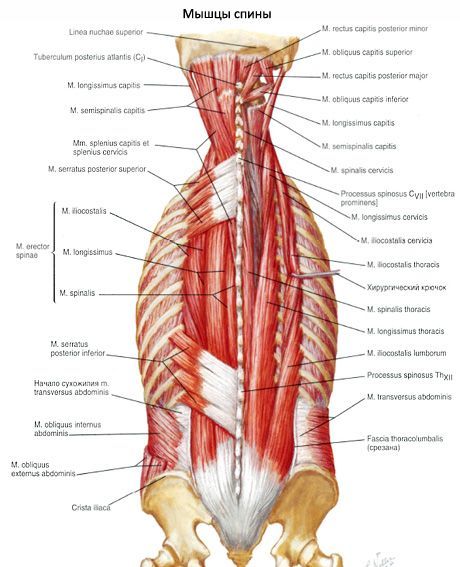

背中の深層筋

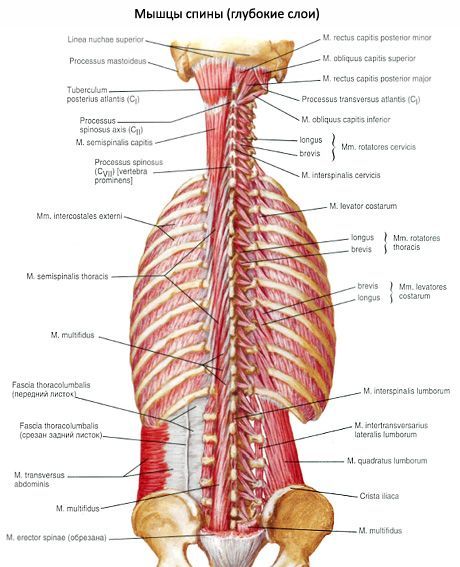

背部の深層筋は、浅層、中層、深層の3層に分かれています。浅層は頭板状筋、頸板状筋、脊柱起立筋によって構成されます。中層は脊柱横筋によって構成されます。深層は棘間筋、横間筋、後頭下筋によって構成されます。

浅層の筋肉は最も発達しており、主に静的な作業を行う強い筋肉の一種です。仙骨から後頭骨まで、背中と首の後ろの全長にわたって伸びています。これらの筋肉の起始部と付着部は広大な表面を占めています。そのため、浅層の筋肉は収縮時に大きな力を発揮し、脊椎を垂直に保ち、頭部、肋骨、内臓、上肢を支える役割を果たします。中層の筋肉は斜めに位置し、椎骨の横突起から棘突起にかけて伸びています。中層は複数の層を形成し、最深層では筋束が最も短く、隣接する椎骨に付着しています。筋束が浅いほど長くなり、より多くの椎骨(5~6個)にまたがって伸びます。最深層である第3層では、短い筋は脊椎のすべてのレベルに存在しているわけではありません。これらの筋肉は、脊柱の中で最も可動性の高い部分、すなわち頸椎、腰椎、下部胸椎においてよく発達しています。第3層には、環椎後頭関節に作用する筋肉も含まれます。これらの筋肉は後頭下筋(suboccipitals)と呼ばれます。

表層の筋肉を解剖し、層ごとに切断すると、広背筋、僧帽筋、菱形筋、鋸筋といった背中の深層筋が目に見えるようになります。

頭脾筋(m. splenitis capitis)は、胸鎖乳突筋と僧帽筋の上部前方に位置します。この筋は、項靭帯の下半分(第4頸椎の高さより下)、第7頸椎および胸椎の上位3~4の棘突起から始まり、上方および外側に伸び、側頭骨の乳様突起と後頭骨の上項線外側部下の領域に付着します。

頸板状筋(m. splenius cervicis)は、胸椎III-IVの棘突起から起始し、上位2~3の頸椎の横突起の後結節に付着する。この筋は、肩甲骨を後方から持ち上げる筋束の起始部を覆っている。その背後には僧帽筋がある。

脊柱起立筋は背部の固有筋の中で最も強く、仙骨から頭蓋底まで脊柱の全長にわたって伸びています。脊柱起立筋は、僧帽筋、菱形筋、後鋸筋、広背筋の前方に位置し、後方では腰仙筋膜の浅層に覆われています。

腸肋筋(m. iliocostalis)は、脊柱を伸展させる筋肉の最も外側の部分です。この筋肉は、腰仙筋膜の浅葉の内面である腸骨稜から始まります。筋束は肋骨の背面に沿って、肋骨角から外側に上方に移動し、下部頸椎(VII-IV)の横突起に達します。筋肉の各部位の位置によって、腰腸肋筋、胸腸肋筋、頸腸肋筋に分けられます。

最長筋(m. longissimus)は、背骨をまっすぐにする筋肉を形成する 3 つの筋肉の中で最大のものです。

脊柱筋(m. spinalis)は、背骨をまっすぐに伸ばす筋肉の3つの部分のうち、最も内側に位置しています。この筋肉は、胸椎と頸椎の棘突起に直接隣接しています。この筋肉は、胸部脊柱筋、頸部脊柱筋、頭部脊柱筋に分けられます。

横脊柱筋(m. transversospinalis)は、椎骨の横突起から棘突起まで、外側から内側へ斜め上方に伸びる多数の層状の筋束で表されます。横脊柱筋の筋束は長さが不均一で、異なる数の椎骨をまたぐことで、半棘筋、多裂筋、回旋筋といった個々の筋を形成します。

多裂筋(mm. multiridi)は、下にある椎骨の横突起から始まり、上にある椎骨の棘突起に付着する筋腱束です。

頸部、胸部、腰部の回旋筋(頸筋、胸筋、腰筋)は、背筋群の最深層、棘突起と横突起の間の溝に位置します。これらの筋肉は胸椎内で最もよく発現します。束の長さに応じて、長束と短束に分けられます。

肋骨を挙上する筋肉(肋骨挙筋)は、短肋骨筋と長肋骨筋に分けられます。短肋骨筋は、外肋間筋の内側に位置する肋間腔の後部を占めます。

頸部、胸部、腰部の棘間筋(頸椎棘突起間筋、胸椎棘突起間筋、腰椎棘突起間筋)は、第2頸椎以下から始まる椎骨の棘突起を互いに連結します。棘間筋は、脊柱の頸部と腰椎部で最も発達しており、可動性が最も高いのが特徴です。胸椎部では、棘間筋の発現は弱く(場合によっては欠損しています)、脊柱の脊柱管が狭くなっています。

腰部、胸部、頸部の横隔膜間筋(mm. intertransversarii lumborum, thoracis et cervicis)は、隣接する椎骨の横突起を連結する短い束によって形成され、腰椎および頸椎のレベルで最もよく発現します。腰部の横隔膜間筋は、外側筋と内側筋に細分されます。

後頭下筋(mm. suboccipitales)には、大後頭直筋、小後頭直筋、頭上斜筋、および頭下斜筋が含まれます。これらの筋肉は、半棘筋、最長筋、および頭板状筋の深部に位置しています。後頭下筋は、椎骨動脈、第1頸脊髄神経後枝、環椎後弓、および環椎後後頭膜を含む後頭下三角腔(後頭下三角)に接しています。

[ 2 ]

[ 2 ]