記事の医療専門家

新しい出版物

20 世紀前半には咽頭梅毒は極めて稀でしたが、前世紀の最後の 10 年間から 21 世紀初頭にかけて、この性病の性器型の総数と同様に、この局在梅毒の数は着実に増加しています。

咽頭を構成する組織の形態学的多様性に富むため、梅毒による咽頭病変は、この疾患の他の部位には見られない多くの特徴によって区別されます。さらに、口腔および咽頭には多くの腐生菌や日和見微生物が生息しており、これらは梅毒の典型的な病態を大きく変化させ、しばしば二次感染源となります。また、梅毒の一次症状および二次症状はどちらも、咽頭のリンパ節形成、特に口蓋扁桃に対して特別な親和性を示すことにも留意する必要があります。

咽頭梅毒の原因

梅毒の原因菌は淡色のトレポネーマで、長さ4~14ミクロンの細い螺旋状の糸で、小さな均一なカールが見られます。感染は、健康な人と、接触時に何らかの感染性梅毒に罹患している患者との濃厚接触によって起こります。梅毒の第1期および第2期の患者は最も感染力が強いです。後期(第3期)の症状は、病変部におけるトレポネーマの数が非常に少ないため、実質的に感染力はありません。

梅毒の一次期は、一次性下疳の出現を特徴とし、これは主に口蓋扁桃に、次いで軟口蓋および口蓋弓に局在します。まれに、カテーテル挿入中に感染が起こり、耳管の鼻咽頭開口部に発生することがあります。また、極めて稀なケースでは、咽頭梅毒では、一次性下疳が咽頭の2箇所に認められることがあります。一次性下疳は、二次感染の背景に埋もれ、気づかれないままになることがよくあります。咽頭梅毒の最も一般的な感染は、キスやオーラルセックスです。感染した物体(グラス、スプーン、歯ブラシなど)を介した感染は、この感染経路がそもそもあり得るとしても、極めて稀です。梅毒の感染経路は、性行為や家庭内感染に加え、まれに輸血によって感染が広がる場合もあります。輸血は、感染した血液の輸血によって感染が広がる経路です。

硬性下疳は、梅毒の初期段階である感染後3~4週間で、淡いトレポネーマの穿通部位に発生し、同時に局所リンパ節炎が出現します。硬性下疳、または一次性梅毒は、0.5~1cmの小さな無痛性のびらんまたは円形または楕円形の潰瘍で、滑らかな縁と基部に密な浸潤があり、表面は滑らかで光沢のある赤色です。周囲に炎症現象は見られません。指で潰瘍の両側の縁を触診すると、軟骨性の密度が感じられます。これは一次性梅毒の特徴です。しかし、咽頭では、一次性梅毒の症状には特徴があり、さまざまな臨床形態で現れることがあります。

先天性梅毒における咽頭病変

症状の早期発現と後期発現は区別されます。

初期症状は生後5~6ヶ月以内に現れ、後天性梅毒の第2期に現れる病理学的要素に類似しています。さらに、新生児は持続性梅毒性鼻炎、ジフテリア様の咽頭粘膜偽膜性病変、表皮の層状落屑を伴う手掌および足底の天疱瘡様皮膚瘡、口唇部の深い亀裂(後に口角に放射状瘢痕を形成する先天性梅毒の特徴)、その他の先天性梅毒の徴候を呈します。

晩期症状は思春期または青年期に現れます。第三期梅毒の咽頭病変に特徴的な徴候がみられ、さらに鼻、耳、歯、眼、内臓などの先天性梅毒病変、そして感覚や運動の様々な機能障害が加わります。

喉の梅毒の症状

狭心症型は、片側性の急性扁桃炎として発症し、38℃まで体温が上昇し、嚥下時に中等度の咽頭痛が起こります。罹患扁桃は急激に充血し、腫大します。原発性下疳は通常、三角襞の裏側または扁桃下窩に隠れています。同時に所属リンパ節炎も発症します。

びらん型は、扁桃腺の片方に隆起状の丸みを帯びた縁を持つ表層びらんが出現し、灰色の滲出液で覆われているのが特徴です。触診すると、びらんの底部に軟骨の密度が感じられる感覚があり、これは一次梅毒特有の感覚です。

潰瘍型は、扁桃腺の表面に丸い潰瘍が現れ、その底部が偽灰色の膜で覆われた状態(梅毒性ジフテロイド)で発症します。この病型は、体温が38℃以上に上昇し、重度の嚥下困難、病変部位に対応する片側の喉の自発痛および嚥下痛、耳痛、顎関節拘縮、流涎を特徴とします。この病型の症状は、扁桃周囲膿瘍と非常に類似しています。

偽蜂窩織炎型は扁桃周囲蜂窩織炎の臨床経過に類似しており、耳鼻咽喉科医をしばしば誤解させます。蜂窩織炎の疑いのある部位の診断穿刺や試験的切開は効果がなく、体温は高体温(39~40℃)を維持し、「蜂窩織炎」の自覚的および客観的な症状が増加するため、大量のペニシリン投与に頼ることになります。梅毒の場合、ペニシリン投与は患者の全身状態を急速に改善し、咽頭の炎症過程の目に見える正常化をもたらします。実際、梅毒感染症の場合、これは表面的な回復に過ぎず、具体的な過程は継続します。

壊疽型は、フソスピリルム菌の重複感染によって発生します。この場合、扁桃腺の表面に肉芽腫(非常にまれ)が現れたり、扁桃腺壊疽が発症したりします。患者の状態は急激に悪化し、全身の敗血症の兆候が現れ、体温は39~40.5℃に達し、悪寒、多量の発汗が起こり、扁桃腺とその周囲の組織は、嫌気性菌と日和見好気性菌および淡紅色トレポネーマの共生によって引き起こされる壊疽性崩壊を起こします。梅毒性咽頭下疳の特徴は、その長い経過と、いかなる対症療法も効果がないことです。 4~6 週間後、口蓋扁桃の一次性下疳は瘢痕化しますが、梅毒性のプロセスは、粘膜全体に散在するバラ疹と全身性リンパ節腫脹の形で何ヶ月も続きます。

一次性梅毒の上記咽頭症状はすべて、特徴的な片側性局所リンパ節炎を伴います。すなわち、1つのリンパ節が急激に肥大し、その周囲に多数の小さなリンパ節が出現し、リンパ節周囲炎は認められず、リンパ節の密度は上昇しますが、無痛性です。頸部の他のリンパ節も急速にこの過程に関与し、感染性単核球症のような症状を呈します。

咽頭梅毒の診断

医師が患者に硬性下疳の存在を最初から疑えば、咽頭梅毒の診断は迅速かつ容易です。しかしながら、咽頭における梅毒症状の多様性と眼梅毒の診断経験不足は、しばしば誤診につながり、下痢性狭心症、ジフテリア性狭心症、ビンセント狭心症などの診断につながることがあります。硬性下疳は、ムレ性下疳様扁桃炎、結核性潰瘍、扁桃粘膜上皮腫、その他口蓋扁桃に発生する多くの潰瘍性および生産性プロセスと混同される可能性があります。硬性下疳を伴う梅毒の早期診断には、発生場所を問わず、病理学的材料を電子顕微鏡で検査し、淡いトレオネーマをその場で検出することが最も効果的です。これは、既知の血清学的反応(ワッサーマンなど)が硬性下疳の出現後わずか 3 ~ 4 週間で陽性となることを考えると特に重要です。

梅毒の二次期は3~4年続き、一次期が気づかれずに経過した場合に発症します。症状の全身化に伴い、特徴的な発疹(梅毒:突発性発疹、丘疹、淡色トレポネーマを含む膿疱)による皮膚および粘膜の損傷、全身状態の悪化(倦怠感、脱力感、微熱、頭痛など)、血液の変化(白血球増多、貧血、赤沈値上昇、血清学的検査陽性)が認められ、内臓や骨の損傷が起こる可能性があります。

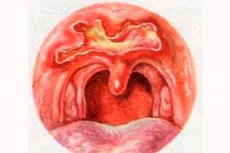

口腔粘膜、軟口蓋、扁桃腺、特に口蓋弓に、健康な粘膜を背景に、境界明瞭な紅斑性丘疹状の梅毒が現れます。咽頭後壁は無傷のままです。上皮の腫脹と軟化により、すぐに白色を呈し、硝酸銀の濃縮溶液との接触時に生じる粘膜の軽度の熱傷に似ています。丘疹は鮮やかな赤色の縁で囲まれています。喫煙者または歯科疾患(う蝕、歯周炎、慢性口内炎など)の患者では、口腔内に病原性微生物が存在するため、丘疹は急速に潰瘍化し、痛みを伴い、コンジローマのような形成に変化することがあります。上気道粘膜と性器の二次梅毒は、極めて伝染性が強いです。

梅毒の第2期には、以下の形態の咽頭病変が区別されます。

紅斑性乳白色型の梅毒性咽頭炎は、咽頭粘膜、口蓋扁桃、口蓋弓および軟口蓋の自由縁の充血を特徴とします。粘液は、猩紅熱のように明るくびまん性に広がる場合もあれば、粘膜の特定の領域のみに影響を及ぼす場合や、全く発現せず、発熱反応を伴わずに夜間の喉の痛みのみを引き起こす場合もあります。結果として生じる梅毒性粘液は、いかなる対症療法にも反応せず、鎮痛剤でも緩和されない頭痛を伴います。

肥大型は咽頭リンパ器官に関係し、咽頭リンパ節輪全体を完全に侵します。舌扁桃と口蓋扁桃が最も損傷を受けやすい部位です。咽頭および喉頭リンパ器官の損傷は、制御不能な咳嗽を引き起こし、発声障害(嗄声)および失声症につながります。同時に、顎下リンパ節、頸部リンパ節、後頭リンパ節、気管前リンパ節の損傷を伴う局所リンパ節腫脹が進行します。これらの病理学的変化は(通常の炎症過程とは異なり)長期間持続し、従来の治療効果には反応しません。

内視鏡画像のみに基づいて行われる第二期の咽頭梅毒の診断は、必ずしも簡単な作業ではありません。なぜなら、非特異的な性質の口腔および咽頭の疾患が多数存在し、その出現において第二期梅毒の非定型口腔咽頭型と同数存在する可能性があるからです。梅毒の第2期に発生する咽頭の梅毒性病変と区別すべき疾患には、下痢性狭心症、ヘルペス(ウイルス性)狭心症、アフタ性頬咽頭突起、舌の特定の(非粘液性)疾患(結核、複雑な形態の「地図状」舌、悪性腫瘍、および平凡な炎症反応)、アフタ性口内炎、白板症、薬剤性口内炎などがあります。 咽頭の梅毒性病変の重要な診断徴候は、口蓋弓または軟口蓋の縁に沿ってのみ炎症反応が現れることです。梅毒を診断するための主なルールは、一見「好ましい」外観に関係なく、口腔および咽頭粘膜のすべての疾患に対して血清学的反応を実施することです。

梅毒の第三期は、第二期に適切な治療を受けなかった患者において、3~4年後(稀に10~25年後)に発症します。この期は、皮膚、粘膜、内臓(内臓梅毒、最も一般的には梅毒性大動脈炎)、骨、神経系(神経梅毒(梅毒性髄膜炎、脊髄癆、進行性麻痺など))の病変を特徴とします。この期の梅毒の典型的な形態学的特徴は、皮膚、粘膜、その他の組織に、腐敗や潰瘍を形成しやすい、密集した小さな形成物(結節)または大きな形成物(ゴム腫)が出現することです。咽頭梅毒の第三期は、古典的ゴム腫様型、びまん性梅毒腫様型、および早期潰瘍性蛇行状型の3つの臨床的および病理形態学的形態で発症します。

ゴム腫様病変は4つの段階を経ます。

- 触診により十分に分化しており、周囲の組織と融合していない、エンドウ豆の種子からナッツの大きさの、濃厚で痛みのない梅毒の形成段階。

- 軟化期。この段階では、2~3 週間または数か月かけて梅毒の中心部に壊死領域 (ゴム腫) が形成され、変動感が生じます。

- ゴム腫が潰瘍化し、その内容物が外部に破裂した段階。潰瘍は、鋭角な縁と凹凸のある底を持つ深く丸い空洞で、腐敗した組織の残骸で覆われています。

- 肉芽組織の形成による瘢痕形成の段階。

ゴム腫は咽頭の後壁、扁桃腺、軟口蓋に発生することがあり、組織欠損を残します。

軟口蓋ゴム腫は半球状で、急速に潰瘍化し、口蓋垂基部の軟口蓋に丸い穿孔を残し、しばしば軟口蓋自体も破壊します。この場合、鼻声や鼻への液体食物の流入が発生します。硬口蓋ゴム腫はよりゆっくりと進行し、口蓋骨の破壊につながり、鼻腔への広い通路を残します。口蓋扁桃の破壊は、周囲の組織を巻き込み、咽頭の著しい瘢痕変形を伴う口蓋扁桃の完全な破壊につながります。第三期には、特異的なリンパ節腫脹は見られませんが、局所リンパ節炎が発生する場合は、咽頭の罹患領域の二次感染を示します。

硬口蓋および軟口蓋のゴム腫は、ほとんどの場合、びまん性浸潤として現れますが、まれに限局性ゴム腫として現れることもあります。ゴム腫浸潤の形成過程は、軟口蓋の肥厚と圧密化から、気づかれることなく痛みもなく始まります。軟口蓋は可動性を失い、硬くなり、「L」の音を発音しても典型的な動きを示さなくなります。浸潤は青みがかった赤色を呈し、変化のない粘膜の他の部分の背景からはっきりと浮かび上がります。その後、軟口蓋のゴム腫は急速に崩壊し、深く明瞭な潰瘍や穿孔が形成されます。硬口蓋の骨への損傷は、びまん性または限局性の梅毒性骨膜炎の形で発生し、骨組織の壊死と融解、および口蓋の穿孔を引き起こします。軟口蓋と硬口蓋の破壊的変化は、嚥下障害、鼻声、軟口蓋のロック機能障害など、さまざまな機能障害を引き起こします。

適切なタイミングで治療を行わないと、咽頭の軟部組織と骨構造のさらなる破壊が起こり、鼻腔底、口蓋扁桃、口蓋弓、舌根などの完全な破壊につながります。壊死過程による大血管の捕捉(舌動脈、内頸動脈と外頸動脈、上行口蓋動脈、扁桃動脈など)は、ネフローゼを引き起こし、多くの場合は致命的な出血につながります。

ゴム腫性潰瘍性病変の治癒後、咽頭壁、咽頭および軟口蓋の間に様々な方向に密な瘢痕および癒着が形成され、これがしばしば咽頭狭窄またはその完全な閉鎖につながり、さらなる形成外科的介入を必要とする重大な機能障害をもたらします。咽頭の後壁に形成される深い潰瘍後の瘢痕は特徴的な星型の形状をしており、重度の萎縮性咽頭炎の発症の原因となります。軟口蓋と咽頭の後壁の癒着は、中咽頭と鼻咽頭の部分的または完全な分離を招き、鼻呼吸、嚥下障害、および鼻閉の形での発声障害をもたらします。耳管の鼻咽頭開口部の領域に瘢痕が発生すると、その機能の機能不全とそれに伴う聴覚障害を引き起こします。

びまん性梅毒型は、梅毒第三期における咽頭病変の中で最も一般的な型です。びまん性梅毒型は、様々な発達段階にある咽頭の多発病変と、それに続く複数の瘢痕形成を特徴とします。初期段階では、この型は肉芽腫性肥厚性咽頭炎や、進行した喉頭結核の患者にみられるイザムバート病と誤診されることがあります。この型は、体温上昇と局所リンパ節炎を伴って発症します。より広範な梅毒性潰瘍は、頸部リンパ節への早期転移が認められる咽頭癌と誤診されることがあります。

咽頭梅毒の初期形態(Syphylis tubero-ulcerosa serpiginosa)は非常に稀で、第2期および第3期梅毒の特徴である梅毒発作の同時発生が特徴です。その場合、主に口蓋垂と軟口蓋の縁に沿って広範囲に広がる浅い潰瘍が発生します。

咽頭梅毒の上記のすべての形態は、嚥下動作と発声および発話の形成の両方に関して顕著な機能障害を伴う広範囲の瘢痕変化を残します。

何を調べる必要がありますか?

どのように調べる?

どのようなテストが必要ですか?

喉の梅毒の治療

咽頭梅毒の治療は、ウクライナ保健省が承認した指示に従って、特別な方法を使用して皮膚性病科での一般的な特殊治療と組み合わせて行われます。

咽頭梅毒の予後

新たな梅毒の予後は生命維持に良好な場合が多いが、梅毒感染によって直接影響を受ける神経系や内臓など、多くの生命維持機能に重大な障害を及ぼし、早死にに至る可能性がある。

[

[