心臓カテーテル検査

最後に見直したもの: 06.07.2025

心臓カテーテル検査の実施方法

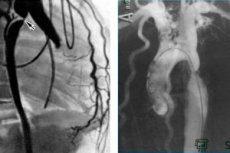

大動脈弁またはその人工弁が重度に狭窄している場合、カテーテルを左心室に逆行的に挿入することが不可能なときは、右心房から左心房へ、そして左心室へと心房中隔を穿刺する経中隔穿刺が用いられる。血管への最も頻繁に用いられるアプローチは、セルジンガー法(1953 年)によるものである。0.5~1% ノボカイン溶液または 2% リドカイン溶液で皮膚および皮下組織を局所麻酔し、皮膚に小さな切込みを入れた後、静脈または動脈を針で穿刺する。針の近位端(パビリオン)から血液が出たら(血管の前壁のみを穿刺するように努める必要がある)、ガイドワイヤーを針に挿入し、針を抜いて、ガイドワイヤーに沿ってカテーテルを血管に通す。当然、ガイドワイヤーはカテーテルより長くなければならない。カテーテルは、X線制御下で必要な位置まで進められます。先端にバルーンが付いたスワンガンズタイプのフローティングカテーテルを使用する場合、カテーテル先端の位置は圧力曲線によって決定されます。止血弁と血管内への洗浄用側枝を備えた薄壁イントロデューサーを設置することが好ましく、これを通してカテーテルを挿入したり、必要に応じて別のものと交換したりすることが容易になります。カテーテルとイントロデューサーは、血栓形成を防ぐため、ヘパリン添加等張塩化ナトリウム溶液で洗浄されます。さまざまなタイプのカテーテルを使用することで、心臓や血管のさまざまな部分に到達し、それらの圧力を測定したり、酸素飽和度測定やその他の検査用に血液サンプルを採取したり、解剖学的パラメータ、狭窄、血液排出量などを決定するためにRVCを導入することが可能です。

カテーテルの位置を透視(X線)で制御できない場合は、先端に膨張可能な浮遊バルーンが付いたカテーテルが使用されます。このバルーンは血流とともに右心房、右心室、肺動脈内に移動し、それらの圧力を記録できます。左心室EDPは左心房の平均圧力、つまり肺毛細血管の圧力であるため、肺動脈楔入圧から左心室機能の状態、つまり拡張期終末圧(EDP)を間接的に判断できます。これは、急性心筋梗塞などの低血圧、心不全の場合の治療のモニタリングに重要です。カテーテルに追加のデバイスがある場合は、色素希釈法や熱希釈法を使用して心拍出量を測定したり、心腔内電気記録を記録したり、心内膜刺激を実行したりできます。腔内圧曲線は、Statham 液体圧力センサーと ECG を使用してジェット レコーダーまたはコンピューターで記録され、紙に印刷することもできます。その変化を使用して、特定の心臓病理を判断できます。

心拍出量の測定

心拍出量を測定する絶対的に正確な方法は存在しないことに留意すべきです。心臓カテーテル検査では、心拍出量を測定するために、フィック法、熱希釈法、血管造影法の3つの方法が最もよく用いられます。

フィック法

これは1870年にアドルフ・フィックによって提唱されました。この方法は、安静時には肺への酸素供給量と組織で利用される酸素量が等しく、左心室から排出される血液量が肺を流れる血液量に等しいという仮定に基づいています。大静脈と冠状静脈洞の血液中の酸素濃度は大きく異なるため、混合静脈血を採取する必要があります。血液は右心室または肺動脈から採取するのが望ましいです。動脈血(Ca)と静脈血(Cv)の酸素濃度から、動静脈酸素差を決定できます。1分間に吸収される酸素含有量を計算することで、同じ期間に肺を流れる血液量、すなわち心拍出量(CO)を計算できます。

MO = Q / Ca - St (l/分)、

ここで、Q は体内の酸素吸収量(ml/分)です。

心係数がわかれば、心係数(CI)を計算できます。これは、心係数を患者の身長と体重に基づいて算出されたゲル表面積で割ることで行えます。成人の心係数は通常5~6 l/分、CIは2.8~3.5 l/分/ m²です。

熱希釈法

この方法では、冷却した等張塩化ナトリウム溶液(5~10 ml)を多腔カテーテルを通して右心房に導入します。サーミスタを内蔵したカテーテルの先端は肺動脈内にあります。曲線の較正は、一定抵抗を短時間オンにすることで行います。これにより、特定のサーミスタにおける特定の温度変化に対応する記録装置の偏差が得られます。ほとんどの熱希釈装置には、アナログ計算装置が搭載されています。最新の装置では、1分間に最大3回の血中MO測定が可能で、複数回の繰り返しが可能です。心拍出量(MO)は、次の式で求められます:MO = V (T1 - T2) x 60 x 1.08 / S (l/分)

ここで、V は導入された指示薬の体積、T1 は血液の温度、T2 は指示薬の温度、S は希釈曲線の下の面積、1.08 は血液と等張塩化ナトリウム溶液の比密度と熱容量に依存する係数です。

熱希釈法の利点と、静脈床のみへのカテーテル挿入が必要であることから、この方法は現在、臨床診療において心拍出量を決定するのに最も受け入れられている方法となっています。

カテーテル検査室の技術的側面

カテーテル血管造影検査室のスタッフには、室長、医師、手術看護師、そしてシネマや大型X線撮影を使用する場合はX線技師(X線技師)が含まれます。ビデオフィルムとコンピュータ画像記録のみを使用する検査室では、X線技師は必要ありません。すべての検査室スタッフは心肺蘇生法に精通している必要があり、X線手術室には適切な薬剤、除細動器、電極カテーテルを用いた心臓電気刺激装置、中心酸素供給装置、そして(できれば)人工呼吸器を備えておく必要があります。

複雑でリスクの高い診断手順やPCI(血管形成術、ステント留置術、アテローム性動脈硬化症切除術など)は、心臓外科チームのあるクリニックで行うのが望ましいです。米国心臓病学会/米国心臓協会の推奨によると、合併症リスクの高いAMI患者の血管形成術と検査は、リスクを追加することなく患者をより適切な場所に移送できない場合、病院に心臓外科のサポートがなくても、経験豊富で資格のある専門医が行うことができます。ヨーロッパやその他の国(ロシアを含む)では、緊急心臓手術の必要性が現在非常に低いため、血管内介入は心臓外科医の立ち会いなしで行われることが増えています。近くの心臓血管外科クリニックと契約していれば、術中および術後の合併症が発生した場合に患者を緊急転送するのに十分です。

検査技師の体力、資格、技能を維持するために、検査室では年間300件以上の検査を実施し、各医師は年間150件以上の診断検査を実施する必要があります。カテーテル挿入および血管造影には、高解像度X線血管造影装置、心電図および血管内圧のモニタリング、血管造影画像のアーカイブおよび処理システム、滅菌器具、および様々なタイプのカテーテルが必要です(冠動脈造影用の様々なタイプのカテーテルについては後述します)。血管造影装置には、シネアンギオグラフィーまたはデジタルコンピュータ画像の取得およびアーカイブ用のアタッチメントが装備され、オンラインで画像を取得できる機能、つまり血管造影の定量的なコンピュータ分析を即座に実行できる機能が必要です。

腔内圧曲線の変化

腔内圧曲線は様々な病態によって変化する可能性があります。これらの変化は、様々な心臓病変を有する患者を診察する際の診断に役立ちます。

心臓の腔内の圧力変化の原因を理解するには、心拍周期中に生じる機械的プロセスと電気的プロセスの時間的関係を理解する必要があります。右心房のA波の振幅はY波の振幅よりも大きいです。右心房からの圧力曲線においてY波がA波よりも大きい場合、心室収縮期における心房への血液の充満が不十分であることを示しています。これは三尖弁閉鎖不全症または三尖弁欠損症によって発生します。

三尖弁狭窄症では、右房圧曲線は僧帽弁狭窄症または収縮性心膜炎の左房圧曲線に類似し、中期および後期拡張期に低下とプラトーを呈します。これは、収縮期前期の血圧上昇の特徴です。平均左房圧は、肺動脈楔入圧および肺動脈幹拡張期圧とほぼ一致する。狭窄を伴わない僧帽弁閉鎖不全症では、収縮期開始時に急激な血圧低下(Y波の減少)が見られ、その後、拡張期後期に緩やかに上昇します(心室拡張)。これは、心室充満後期に心房圧と心室圧が平衡に達したことを反映しています。一方、僧帽弁狭窄症患者では、Y波は緩やかに減少する一方、左房内圧は拡張期を通して低下し続け、房室圧較差が維持されるため、左房の脈圧の拡張の兆候は見られません。僧帽弁狭窄症が正常洞調律を伴う場合、左房のα波は維持され、心房の収縮により大きな圧較差が生じます。孤立性僧帽弁逆流症患者では、V波が明瞭に発現し、Y線の下降膝部は急峻です。

左室圧曲線において、EDP点は等尺性収縮の開始直前、左房圧のa波の直後、c波の前に位置します。左室EDPは、以下の場合に上昇することがあります:心不全(大動脈弁閉鎖不全症や僧帽弁閉鎖不全症など、過剰な血流によって心室に大きな負荷がかかる場合)、左室肥大(左室の伸展性、弾性、コンプライアンスの低下を伴う)、拘束性心筋症、収縮性心膜炎、心嚢液貯留による心タンポナーデ。

大動脈弁狭窄症では、左心室からの血液流出が阻害され、大動脈の収縮期圧と比較して左心室圧が上昇します(つまり、圧勾配が現れます)。左心室圧曲線は等尺性収縮時の圧曲線に類似します。その輪郭はより対称的で、最大圧の発生は健常者よりも遅くなります。肺動脈狭窄患者の右心室圧を記録すると、同様の図が観察されます。血圧曲線は、大動脈弁狭窄症の種類によっても異なる場合があります。つまり、弁狭窄症では、動脈脈波の緩やかで遅れた増加が観察され、肥大型心筋症では、初期の急激な圧力上昇が急激な減少に置き換わり、その後、収縮期の閉塞を反映する二次的な正波が現れます。

心室内圧の導出指標

等容性収縮期における心室内圧曲線の変化率/増加率は、一次導関数dр/dtと呼ばれます。以前は、心室心筋の収縮力を評価するのに使用されていました。dр/dtの値と二次導関数dр/dt/рは、電子計算機技術を用いて心室内圧曲線から計算されます。これらの指標の最大値は心室収縮率の指標であり、心臓の収縮力と変力状態を評価するのに役立ちます。残念ながら、これらの指標は患者のカテゴリーによって大きく異なるため、平均的な基準を設定することはできませんが、初期データがあり、心筋の収縮機能を改善する薬剤を使用している患者には十分に適用可能です。

現在、さまざまな改良型の心エコー検査、コンピューター(CT)、電子ビーム、磁気共鳴画像(MRI)などの患者検査方法が確立されているため、心臓病の診断におけるこれらの指標は以前ほど重要ではありません。

心臓カテーテル検査の合併症

心臓カテーテル法は比較的安全ですが、他の侵襲的技術と同様に、介入自体と患者の全身状態に関連する合併症が一定の割合で発生します。より高度で細い非外傷性カテーテル、低浸透圧および/または非イオン性RVS、リアルタイムコンピュータ画像処理を備えた侵襲的介入用の最新の血管造影装置の使用により、起こり得る合併症の発生率は大幅に減少しました。そのため、大規模な血管造影検査室における心臓カテーテル法中の死亡率は0.1%を超えません。S. Pepineらは、全死亡率が最大0.14%で、1歳未満の患者で1.75%、60歳以上で0.25%、単枝冠動脈疾患で0.03%、3枝疾患で0.16%、左冠動脈疾患で0.86%であると報告しています。心不全の場合、死亡率はNUHAクラスI~II FCで0.02%、IIIおよびIV FCでそれぞれ0.12%と0.67%と、心不全のリスクが高まります。一部の患者では、重篤な合併症のリスクが高まります。これらの患者には、不安定狭心症および進行性狭心症、最近(7日以内)の心筋梗塞、心筋虚血による肺水腫の兆候、III~IV FCの循環不全、重度の右室不全、弁膜症(脈圧80 mmHgを超える重度の大動脈弁狭窄および大動脈弁逆流)、肺高血圧症および右室不全を伴う先天性心疾患などがあります。

58,332人の患者を対象とした多変量解析では、重篤な合併症の予測因子として、重度のうっ血性心不全、高血圧、冠動脈疾患(CHD)、大動脈弁疾患および僧帽弁疾患、腎不全、不安定狭心症および24時間以内の急性心筋梗塞、そして心筋症が挙げられました。80歳の患者では、侵襲的診断処置中の死亡率も0.8%に上昇し、穿刺部位における血管合併症の発生率は5%に達しました。

[

[