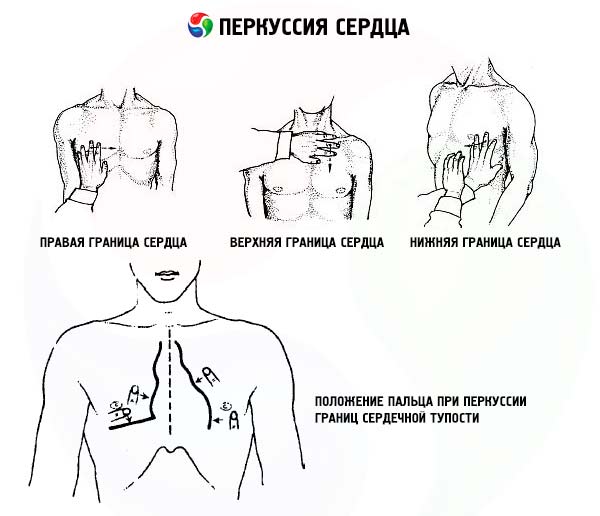

心臓の打診は、触診で得られた情報を補足します。心臓が前胸壁に接する領域では、打診によって鈍音が確認されます。心臓の輪郭の一部は肺に覆われているため、この領域の打診音は、心臓が胸壁に直接接触する領域よりもこもりにくく、いわゆる相対的心臓鈍音と絶対的心臓鈍音が確認されます。相対的心臓鈍音を確認する場合、その右境界は、第4肋間腔の高さで、端に沿って、胸骨の端から1cm以内のところにあります。打診中、指(プレキシメーター)を目的の境界と平行に置き、それに垂直な線に沿って動かします。

相対的心音鈍音の左縁は、心尖拍動付近で測定されますが、心尖拍動がない場合は第5肋間(打診は前腋窩線から胸骨に向かって第5肋間で行う)で測定されます。相対的心音鈍音の左縁は、左鎖骨中線から1cm内側に位置します。

相対的心音鈍感度の上限を決定するには、指圧計を胸骨縁に平行な線に沿って動かし、第2肋骨から打診を開始します。通常、相対的心音鈍感度の上限は第3肋骨の下縁または第3肋間隙に相当します。

絶対的心臓鈍音の境界は、以下の目印に対応します。左:相対的心臓鈍音の境界から1~2cm内側、右:胸骨の左端に沿って第4肋間レベル、上:第4肋間レベル。これらの境界を決定する際、打診は絶対的心臓鈍音領域の中心から開始し、打診は非常に弱く行います。これにより、絶対的鈍音領域では音がほとんど聞こえなくなります。この場合、絶対的鈍音と相対的鈍音の境界に達すると、打診音が聞こえるようになります。

血管束の境界は第2肋間レベルで決定されます。指圧計を胸骨縁に垂直な線に沿って動かします。また、静かな打診も用いられます。血管束の鈍角の境界は通常、胸骨縁と一致します。

相対的心臓鈍麻の右側輪郭と血管束は、上方、すなわち第二肋間から上大静脈、そして右心房によって形成される。相対的心臓鈍麻の左側輪郭は、大動脈弓、第三肋骨レベルの肺動脈、左心耳、そしてその下方で左心室の狭い帯によって形成される。絶対的鈍麻領域における心臓前面は、右心室によって形成される。

前胸部領域の検査中に得られたデータの有用性は、現在、非常に批判的に評価されています。これは、頻繁に発生する肺気腫の結果として、心臓の大部分が肺に覆われ、相対的および絶対的鈍感の境界を決定することが事実上不可能であるという事実によるものです。心尖拍動と心臓の左縁の外側への変位は、心臓のさまざまな心腔の増加と関連することがよくありますが、左心室の増加とは関連がありません。打診時の心臓の鈍感さの大幅な増加は、大量の心嚢液貯留によって発見されます。境界の大幅な上方変位は、僧帽弁欠損の結果として左心房の増加に伴って発生する可能性があります。血管束の拡張は、大動脈瘤で観察されます。

前胸部領域の検査中に得られた印象は、主に心エコー検査などの最新の非常に有益な方法の結果によって確認されます。

[

[