鼻硬化症は呼吸器の慢性感染症で、粘膜に濃密な浸潤が現れ、ゆっくりと進行し、最終段階では変形や狭窄を引き起こす醜い瘢痕が現れるのが特徴。この疾患の原因物質は、ボルコビッチ・フリッヒ桿菌と考えられている。この疾患は伝染性がわずかに高く、ベラルーシ、ウクライナ、東ヨーロッパおよび中央ヨーロッパの国々に流行地として分布しているのが特徴である。鼻硬化症の潜伏期間は不明である。この疾患は通常徐々に進行し、数年、時には数十年続く。妊娠中に悪化するケースが見られる。女性は男性や子供よりもやや多く発症する。この疾患は多くの場合、11〜30歳で発症する。鼻硬化症の患者のほとんどは農村部に住んでいます。

強膜腫は中世から知られていました。梅毒や結核の特殊な形態と考えられ、肉腫や癌との類似点が見られましたが、19世紀後半になってようやく独立した病理学的形態として研究され始めました。強膜腫の臨床像を最初に記述した人物の一人は、1858年にV.A.カラヴァエフ(1911~1892)です。彼はロシアとウクライナ出身の著名な外科医、眼科医、鼻科医であり、眼科学と鼻形成術の創始者の一人です。1870年、19世紀オーストリア皮膚科学会の会長を務めたオーストリアの著名な皮膚科医F.ヘブラは、この疾患を鼻硬化腫(rhinoscleroma)と呼ぶことを提案しました。彼が記述した10例の症例が外鼻の病変であったためです。 1888年、N.M.ヴォルコヴィッチはこの疾患に「呼吸器系硬化腫」という新しい名称を与えました。これは、この疾患が鼻だけでなく、個々の気管支に至るまで呼吸器系全体に影響を及ぼすためです。1876年、J.ミクリッチは硬化腫の浸潤中にミクリッチ細胞と呼ばれる特異な泡状(淡色)細胞を発見し、その記載を行いました。1876年、オーストリアの細菌学者A.フリッシュは硬化腫の原因となるグラム陰性の被包性桿菌を発見しました。数年後、この菌の純培養が分離され、N.M.ヴォルコヴィッチがその形態学的特徴を記載しました。

病理解剖学

強膜浸潤の発達には 4 つの段階があります。

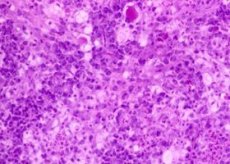

- ステージIは、鼻粘膜(または上気道の他の部位)の肥厚と、赤褐色または暗赤色の浸潤の形成を特徴とします。浸潤は当初は軟らかく弾力性のある質感を示し、その後、緻密な軟骨様の質感となり、腐敗しにくい状態となります。この段階では、浸潤物には炎症細胞(リンパ球、形質細胞、組織球、好中球)が含まれます。これらの形成された要素の中には、核が偏在し、クロマチンに富んだ原形質を持つ、より大型(20~50μm)の空胞細胞(ミクリッツ細胞)が目立つようになります。

- ステージIIでは、組織球浸潤が優勢となり始め、組織球からミクリッツ細胞への分化過程が進行します。これらの細胞の内部および周囲には、30~40μmの大きさの硝子体からなる多数のボルコビッチ・フリッシュ桿体と特異なラッセル小体が認められます。

- ステージ III では、組織球の数の減少、ミクリッツ細胞の数の増加、結合組織要素、およびコラーゲン繊維の形成が観察されます。

- この段階では、硬化性浸潤による瘢痕化のプロセスが始まり、ステージIVで最高潮に達します。この過程では、ミクリッツ細胞と組織球が消失し、コラーゲン繊維に置き換わります。コラーゲン繊維の数は増加し、緻密な瘢痕組織が形成されます。このプロセスは、気道内腔の持続的な狭窄(鼻腔の部分的または完全な閉塞)や、気道の他の部位(喉頭、気管、気管支)の狭窄につながります。

一般的に、強膜性病変は鼻粘膜から発生し始めます。病変は上行性にも下行性にも広がり、鼻、唇、時には口角、口蓋垂、鼻咽頭、軟口蓋および硬口蓋、上気道、そしてまれに涙管、耳管、中耳、眼の結膜にまで広がります。

鼻硬化症の症状

初期段階では、顕著な症状は見られません。鼻粘膜の病理学的変化は痛みを伴わず、全身反応も伴わずに進行します。鼻粘膜は、平凡な慢性カタル性炎症の様相を呈します。炎症過程の進行に伴い、鼻のかゆみ、頻繁なくしゃみ、粘液性または粘液膿性の分泌物が発生します。鼻粘膜は淡いピンク色をしています。この段階では、アレルギー症状に隠れていることがよくありますが、抗アレルギー薬を使用しても病気の進行を止めることはできず、数年後には鼻粘膜と鼻甲介の萎縮が進行し、その結果、鼻腔が拡張します。その後、鼻腔内に、梅毒や梅毒とは異なる、不快で特有の「甘い」臭いを伴う痂皮が現れます。鼻血の頻度が増加し、嗅覚低下が起こります。この段階では、鼻硬化症はしばしば鼻炎と混同されますが、顕微鏡で詳しく観察すると、鼻の前部または後鼻孔の鼻粘膜に小さな乳頭状の粘膜肥厚が見られます。これらの変化は、ほとんどの場合、上気道の生理的狭窄部位に発生します。病気のピーク期は、硬化浸潤の出現と急速な増加が特徴であり、鼻呼吸が困難になり、最終的には完全に停止し、嗅覚の低下から完全な無嗅覚症に至ります。

鼻硬化症は、その発生部位によって様々な外観を呈することがあります。ギャロッピング型の硬化症は稀で、鼻骨、硬口蓋、歯槽突起に転移することがあります。鼻弁レベルでの硬化症の浸潤は鼻閉を引き起こし、外鼻の損傷は鼻瘤様硬化症として現れることがあります。その他の解剖学的構造が影響を受けることは稀です。鼻咽頭部にクーリス様線維が形成され、咽頭部からほぼ完全に分離することがあります。軟口蓋に転移すると、しわや変形が生じ、特に流動食の嚥下困難や発声障害を引き起こします。

強膜腫患者の全身状態は良好で、慢性的な全身性低酸素症の発症による呼吸困難のみが問題となります。この症例では、基礎代謝および窒素代謝の顕著な障害、低色素性貧血、リンパ球増多、好酸球増多がみられることが多く、場合によっては単球減少症も認められます。赤沈値は持続的に上昇しています。

進化と合併症

この病気は非常にゆっくりと進行し、数年、場合によっては数十年をかけて進行します。自然治癒例は知られておらず、最も有効で現代的な治療法を用いても完治は保証されません。一時的な寛解または病状の緩和しか期待できません。硬化過程は粘膜の健常部を飛び越えて進行することもあり、鼻から後鼻孔、鼻咽頭、耳管、咽頭、喉頭、気管、気管支へと個々の部位を侵しながら進行します。副鼻腔が侵されることは稀です。

最も一般的な合併症は、気道閉塞、慢性低酸素症、肺炎、肺結核です。これらの症例では、患者は極度の疲労に陥り、不可逆的な代謝変化、あるいは(適切なタイミングで気管切開を行っても)気管や気管支の閉塞を引き起こした場合は窒息により死亡します。

鼻硬化症の診断

病気の初期段階では、鼻の炎症現象が一般的なカタル性鼻炎のものと非常に類似しているため、診断は困難です。しかし、鼻粘膜におけるわずかな分泌過程や鼻特有の臭いを伴う「鼻水」が長引く場合は、疫学的病歴を考慮すると、鼻硬化症の存在が疑われます。患者のさらなる検査は、この疾患を特定することを目標とすべきです。ただし、臨床検査が必ずしも陽性結果をもたらすとは限らず、陽性結果が得られない場合でも、硬化症を除外することはできないことを念頭に置く必要があります。診断は、顕著な臨床的および形態学的症状が現れる段階で容易になります。診断を確定するには、上気道内視鏡検査、生検、レントゲン撮影、フリッシュ・ボルコビッチ桿菌の非莢膜株の凝集反応、皮膚アレルギー反応、そして場合によっては患者血清とフリッシュ・ボルコビッチ桿菌で免疫されたウサギ血清との補体固定反応も重要です。多くの研究者によると、ボルデ・チャング反応陽性は強皮症で最もよく見られますが、この疾患に特異的であるとは考えられません。強皮症の組織(鼻汁、生検標本の粉砕物)を寒天培地に播種すると、80~90%の症例でフリッシュ・ボルコビッチ桿菌の培養物を分離できます。稀ではありますが、強皮症組織の顕微鏡検査で、巨大な空胞を持つミクリッツ細胞、フクシン好性のラッセル小体、および多数の形質細胞が明らかになることがあります。

何を調べる必要がありますか?

鼻硬化症の治療

19世紀から20世紀にかけて、数多くの治療法が提案されましたが、いずれも実質的には効果はありませんでした。これらの治療法の中でも、生物学的治療法(ワクチン療法、硬化性組織の自家移植、放射線照射輸血)、化学的治療法(ヨウ素製剤、石炭酸およびクロム酸、塩化亜鉛、ネオサルバルサン、キニーネおよびビスマス製剤など)、物理的治療法(透熱凝固法、放射線療法)、機械的治療法(ブジーナージュ)、外科的治療法(瘢痕性狭窄の除去、形成外科手術、気管切開)が挙げられます。現時点では、ストレプトマイシン(局所的には軟膏やエアロゾル、非経口的には2~3か月の長期投与)とX線療法による治療で比較的良好な結果が得られています。さらに、オーロマイシン、テラマイシン、およびPAS 5%溶液の静脈内注入も使用され、有望な結果が得られています。硬化腫におけるコルチゾンの抗硬化作用は発現していません。

代謝障害に関連して、カルシウム製剤、ビタミン療法、酸塩基バランスを正常化する製剤、完全な炭水化物とタンパク質の栄養などの一般的な治療が処方されます。

進行した症例では、完全回復の予後は不良です。

[

[