強皮症(鼻硬化症、呼吸器の強皮症、強皮症)は、フリッシュ・ウォルコビッチ桿菌(肺炎桿菌、鼻硬化症)によって引き起こされる慢性感染症であり、上気道(主に鼻)の壁に肉芽腫が形成され、その後線維化および瘢痕性のしわが生じ、呼吸器の個々の部分が狭窄することを特徴とします。

ICD-10コード

J31.0. 慢性肉芽腫性鼻炎

強膜腫の疫学

この病気は、大規模、中規模、小規模の病巣の形で世界中に広がっています。強皮症の流行地は、ウクライナ西部とベラルーシを含む中央および東ヨーロッパ、イタリア、中央および南アメリカ、アフリカ、東南アジア、エジプト、インド、極東と考えられています。強皮症の流行地には、特定の特徴があります。まず第一に、これらはまばらな森林と沼地のある低地であり、住民は主に農業に従事して暮らしています。強皮症は女性に多く見られます。一部の孤立した村で強皮症の症例が確認されています。多くの場合、1つの家族のメンバーが罹患し、2〜3人が病気になります。この病気は社会経済的地位の低さと関連しており、米国などの先進国では非常にまれです。人口移動により状況が変わる可能性があります。

現在まで、ヒトへの感染の正確なメカニズムと条件は解明されていません。多くの研究者は、感染は患者からの接触や共有物を介して伝播すると考えています。強膜腫を患う家族から摘出された臓器の細菌学的検査において、同じ特徴を持つKlebsiella pneumoniae rhinoideromatisが分離されることが報告されています。

強膜腫の原因

現在、この疾患の感染性は疑いの余地がありません。これは、疾患の自然発生的な局所的拡散と接触感染経路によって裏付けられています。強膜炎の原因菌は、1882年にフリッシュによって初めて報告されたグラム陰性のフリッシュ・ヴォルコビッチ乳頭菌(Klebsiella pneumoniae rhinoscieromatis)です。Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatisは全ての患者で検出され、特に浸潤および肉芽腫形成、粘膜ジストロフィーの活動期に多く見られます。

強膜腫の病因

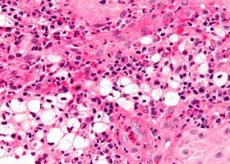

Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatisは莢膜を有する微生物に分類されます。莢膜の存在は桿菌を保護し、マクロファージによる貪食を阻害します。その結果、特異な泡状原形質構造を特徴とする大型ミクリッツ細胞が形成されます。発症初期には、呼吸器系の局所的な障害は認められません。第二期(活動期)には、呼吸器系の様々な部位に変化が生じ、ジストロフィー現象または増殖現象として現れ、呼吸器系の様々な部位に浸潤や肉芽腫が形成されます。硬化性浸潤を覆う上皮は通常、損傷を受けません。浸潤は内生的に成長して外鼻の皮膚に広がり、変形を引き起こしたり、外生的に成長して呼吸機能障害(鼻腔、鼻咽頭、喉頭、気管)を引き起こしたりすることがあります。

強膜浸潤の最終段階は瘢痕形成であり、これにより気道腔の内腔が限られた範囲またはかなりの範囲にわたって急激に狭くなり、狭窄と機能状態の急激な障害につながります。瘢痕形成段階では、結合組織要素が優勢となり、強膜桿体やミクリーチ細胞は検出されません。

強膜腫は、肉芽腫が瘢痕期に直ちに移行し、浸潤部の破壊や崩壊が起こらないという特徴があります。骨組織は強膜腫の影響を受けません。

強膜腫の症状

発症時には、患者は脱力感、疲労感、頭痛、食欲不振、時には喉の渇き、動脈性および筋性低血圧を訴えます。呼吸器系の局所的な変化は認められません。

注目すべきは、呼吸器粘膜の触覚および痛覚感度の低下です。これらの症状は長期間観察される場合があり、特定の特徴は見られません。しかし、これらの症状が持続的かつ安定していることから、強膜腫が疑われ、特定の細菌学的検査が行われます。この期間中、呼吸器のどの部位の検体からもKlebsiella pneumoniae rhinoscleromatisが検出される可能性がありますが、最も多く検出されるのは鼻腔粘膜です。

病気の早期診断は、治療の有効性、診療観察、良好な予後に関して決定的に重要な意味を持ちます。

2番目の活動期には、気道のさまざまな部分に変化が見られ、ジストロフィー型または生産性型の形で現れます。鼻、咽頭、喉頭の粘膜のさまざまな部分の萎縮、粘性粘液の形成、乾燥した痂皮が検出される場合があります。生産性型では、気道のさまざまな部分に浸潤物や肉芽腫の形成が見られます。患部の大きさは、限られた小さな発疹から、粘膜の破壊がなく、粘膜の反対側の浸潤物の接触点で閉鎖や癒着を形成せずに、連続した腫瘍のような形成までさまざまです。浸潤物は内生的に成長して外鼻の皮膚に広がり、変形を引き起こしたり、外生的に成長して呼吸機能(鼻腔、鼻咽頭、喉頭、気管)の侵害につながる可能性があります。

呼吸不全に加え、反射機能、防御機能、共鳴機能の障害が発現し、嗅覚が著しく低下します。呼吸困難(喉頭狭窄)、嗄声、防御機能の低下が認められます。

鼻腔への浸潤は、下鼻甲介前端レベルの前鼻腔部および鼻中隔の反対側の部分に最も多く観察されます。鼻腔の中部に浸潤がみられることは稀です。浸潤は後鼻孔部に最も多く見られ、そこから軟口蓋および口蓋垂(扁桃弓の上部)へと移行し、それらの変形を引き起こします。浸潤が瘢痕化すると、不完全鼻咽頭閉鎖症となります。

一人の患者において、浸潤と瘢痕性変化が呼吸器の異なる部位に同時に認められる場合が典型的です。肉芽腫瘢痕形成後に、粘膜の隣接領域に浸潤の形成が観察される場合もあります。喉頭においては、浸潤は声門下部に局在することが多く、呼吸機能、防御機能、および発声機能に障害を引き起こします。

強膜浸潤のある患者の多くでは、粘膜ジストロフィーの兆候(混合型)を示す領域が見られることに注意する必要があります。

活動期における強膜腫の臨床像(明らかな病徴)は、病状の進行段階によって異なります。萎縮期の場合、患者は鼻の乾燥、粘性の濃い分泌物、痂皮形成、嗅覚の低下または喪失を訴えます。鼻腔内に多数の痂皮が形成されると、甘ったるい匂いが現れることがあります。この匂いは他人にも感じられますが、黄疸の匂いとは異なります。患者の客観的な診察では、萎縮した粘膜と痂皮の領域が観察されます。

強膜肉芽腫の形成では、粘膜に黄色または灰ピンク色の密集した様々な大きさの浸潤が見られ、上皮は損なわれていません。瘢痕性変化が生じると、患者は鼻と喉頭の機能障害を訴えます。喉頭における強膜肉芽腫は狭窄を引き起こし、緊急の気管切開が必要となる場合もあります。

スクリーニング

慢性鼻炎の場合、特に鼻粘膜硬化症が風土病となっている地域では、Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis による鼻粘膜の損傷の可能性を念頭に置き、追加の特定の調査方法を使用する必要があります。

強膜腫の診断

この疾患の診断は、患者の病歴と訴えの分析に基づいて行われます。居住地、強膜腫の発生部位の自然発生状況、家族内に患者がいるかどうかなどに注意を払う必要があります。この疾患は15~20歳で発見されることが多いため、患者の年齢を評価することも重要です。小児では、強膜腫の進行は喉頭に限局することが多く、喉頭狭窄につながる可能性があります。

上記の状況(風土病、若年、地域または家族に強皮症の患者がいる)では、患者の一般的な訴え(脱力感、疲労感、頭痛)に特に注意を払う必要があります。

呼吸器系における硬化症の明らかな症状の場合、症状は病気の形態(乾燥、かさぶた、呼吸困難、嗄声など)によって決まります。

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

身体検査

強膜腫が疑われる場合は、耳鼻咽喉科で一般的に用いられる検査法に加え、可能であれば最新の内視鏡検査(鼻腔、鼻咽頭、咽頭、喉頭、気管、気管支のファイバー内視鏡検査)を用いて、呼吸器系全体の徹底的な検査を実施する必要があります。呼吸器系の機能状態を判定する必要があります。

実験室研究

呼吸器のさまざまな部分の微生物叢を検査する必要があります。

疑わしい症例、すなわち肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis)の増殖が認められない場合は、特異的血清学的反応を用いることができます。また、生検材料の組織学的検査も行います。

機器研究

内視鏡検査や放射線検査、特に CT 検査を使用することで診断が容易になります。

強膜腫の鑑別診断

強膜腫の鑑別診断は、結核、梅毒、ウェゲナー肉芽腫症における肉芽腫過程と照らし合わせて行われます。強膜腫は、浸潤物の破壊と崩壊が見られず、肉芽腫が直接瘢痕組織へと変化する点で、上記の疾患とは異なります。骨組織は強膜腫の影響を受けません。肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis)は、粘膜表面および上皮層下、肉芽腫よりも厚い層に存在し、特異的な大型ミクリッツ細胞と遊離した硝子質ラッセル小体とともに存在します。強膜浸潤物を覆う上皮は通常、損傷を受けていません。

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

他の専門医に相談する適応

硬化性浸潤が鼻翼の皮膚に広がり、外鼻が変形した場合は、皮膚科医の診察が必要です。涙管が影響を受けている場合は、眼科医の診察が必要です。病気の初期段階で、全身症状(脱力感、疲労感、頭痛など)がある場合は、セラピストの診察が必要です。

強膜腫の治療目標

治療の目標は、病原体を排除し、炎症を軽減し、呼吸不全を予防し、浸潤と瘢痕を除去することです。現在、これらの対策により、病気のどの段階でも回復が可能です。

入院の適応

入院の適応には、外科的治療を含む硬化腫の複雑な治療の必要性、ブジー処置を必要とする重度の呼吸機能障害、場合によっては気管切開や喉頭裂傷などが含まれます。

非薬物治療

浸潤物の膨出(粉砕)、800~1500の用量による抗炎症R療法。

強膜腫の薬物治療

ストレプトマイシンは、20 日間の治療コースで 1 日 2 回 0.5 g の用量で処方されます (最大総投与量 - 40 g)。

強膜腫の外科的治療

浸潤と傷跡の外科的切除。

さらなる管理

強膜腫の患者は、薬物療法による経過観察と、必要に応じて薬物療法の繰り返しが必要です。薬剤の変更や、ブジーナージュ、圧迫、X線療法などによる新たな浸潤形成の除去が必要となる場合もあります。

呼吸不全の期間は、呼吸機能障害の程度や排泄方法などによって異なりますが、おおよそ15~40日です。

雇用や障害評価に注意を払う必要がある。

患者は個人の衛生規則を遵守することが推奨されます。

強膜腫の予防

予防措置は、病人からの感染拡大の可能性を防ぐことを目的とすべきです。具体的には、生活環境の改善、健康増進、一般衛生および個人衛生の遵守、感染地域における自然環境の改善などが挙げられます。近年、一部の地域ではこうした対策が講じられており、強膜腫の症例数は大幅に減少しています。