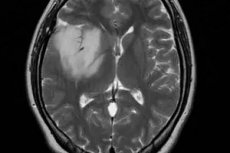

脳の星細胞腫の症状と種類

最後に見直したもの: 04.07.2025

脳星細胞腫は肉眼では確認できない腫瘍です。しかし、腫瘍の成長は跡形もなく進行するわけではありません。周囲の組織や構造を圧迫することでそれらの機能を阻害し、腫瘍は健康な組織を破壊し、脳への血液供給と栄養に影響を及ぼす可能性があります。このような経過は、腫瘍の部位を問わず、あらゆる腫瘍に共通する特徴です。

腫瘍の成長と脳血管への圧力は頭蓋内圧の上昇を引き起こし、高血圧性水頭症症候群の症状を呈します。これらの症状は、癌の末期段階における悪性腫瘍の崩壊に典型的に見られる、身体中毒の兆候を伴う場合があります。さらに、腫瘍は脳組織内の敏感なニューロンを刺激します。

上記のすべてが特徴的な症状群として現れます。症状の全てまたは一部が現れる場合もあります。

- 持続的な頭痛(ほとんどの場合、しつこい性質のもの)

- 食欲不振、吐き気、時には嘔吐といった消化器系の症状

- 視覚障害(複視、周囲のすべてが霧の中にあるように感じる)、

- 無力症候群の特徴である原因不明の衰弱と急速な疲労、体の痛みが起こる可能性がある。

- 多くの場合、運動の協調に障害が起こります(前庭器官の機能が低下します)。

腫瘍が検出される前から軽度のてんかん発作を呈する患者もいます。星細胞腫におけるてんかん発作は、あらゆる脳腫瘍に共通する典型的な症状であるため、特異な症状とはみなされません。しかし、てんかんの既往歴がないにもかかわらず発作が発生する理由は十分に理解できます。腫瘍は神経細胞を刺激し、興奮過程を引き起こし、それを持続させます。複数のニューロンの局所的な異常興奮がてんかん発作を引き起こし、しばしば痙攣、一時的な意識喪失、流涎を伴いますが、患者は数分後には発作のことを思い出せなくなります。

腫瘍が大きいほど、興奮させるニューロンの数が多くなり、攻撃がより重篤かつ顕著になると考えられます。

ここまで、脳星細胞腫について、腫瘍の局在に焦点を当てることなく、その全体像について述べてきました。しかし、腫瘍の局在もこの疾患の臨床像に影響を与えます。脳のどの部分が腫瘍によって侵されている(圧迫されている)かによって、他の症状が現れ、それらは特定の局在における腫瘍の進行過程の初期兆候とみなすことができます。[ 1 ]

例えば、小脳は運動の調整、体のバランス調整、筋緊張の調節を担う器官です。小脳は二つの半球と中間部(小脳虫部)に分かれており、小脳虫部は進化の結果として出現した小脳半球よりも系統学的に古い構造と考えられています。

小脳星細胞腫は、脳のこの部位の1つに発生する腫瘍です。歩行時のバランス維持に必要な緊張、姿勢、バランス、そして関連する運動の調節において、最も多くの役割を担っているのは小脳虫部です。小脳虫部星細胞腫は小脳虫部の機能を阻害し、そのため、静的運動失調症の特徴である立位や歩行障害といった症状が顕著になります。[ 2 ]、[ 3 ]

脳の前頭葉に形成される星細胞腫は、他の症状を特徴とします。さらに、臨床像は損傷側、つまり脳のどちらの半球が優位であるか(右利きの場合は左、左利きの場合は右)によって異なります。一般的に、前頭葉は意識的な行動と意思決定を担う脳の部位であり、いわば司令塔のような役割を果たします。

右利きの人の場合、右前頭葉は、受容器や脳の他の領域から来る情報の分析と統合に基づいて、非言語行動の実行を制御する役割を担っています。言語の形成、抽象的思考、行動の予測には関与していません。脳のこの部分に腫瘍が発生すると、精神病質の症状が現れる恐れがあります。これは攻撃性、あるいは逆に無関心、周囲の世界への無関心のいずれかになる可能性がありますが、いずれにせよ、周囲の状況に対する人の行動や態度の適切さが疑問視されることがよくあります。そのような人は、通常、性格が変わり、否定的な性格の変化が現れ、行動に対する制御が失われます。これは他人には気づかれますが、患者自身には気づきません。

腫瘍が中心前回領域に局在すると、四肢の麻痺(動きが制限される)から麻痺(全く動かない)まで、様々な程度の筋力低下をきたす可能性があります。腫瘍が右側に発生した場合は左脚または左腕に、腫瘍が左側に発生した場合は右四肢に、上記の症状が現れます。

左前頭葉(右利きの人)の星細胞腫は、多くの場合、言語障害、論理的思考、言葉や行動の記憶障害を伴います。運動言語中枢(ブローカ中枢)は脳のこの部位に位置しています。腫瘍がブローカ中枢を圧迫すると、発音特性に反映されます。発話速度と構音に障害が生じます(発話が不明瞭になり、ぼやけた状態になり、正常に発音される個々の音節が「明確化」されます)。ブローカ中枢が重度に損傷すると、運動失語症を発症します。運動失語症は、単語や文の形成が困難になることを特徴とします。患者は個々の音を明瞭に発音できますが、動作を組み合わせて発話を形成することができず、時には言いたい言葉とは異なる言葉を発音してしまうことがあります。[ 4 ]

前頭葉が障害されると、知覚と思考に障害が生じます。多くの場合、このような患者は、多幸感と呼ばれる根拠のない喜びと至福の状態に陥ります。診断を知った後も批判的に考えることができないため、病状の深刻さを完全に理解できず、時にはその存在を否定することもあります。彼らは自発性を失い、選択の機会を避け、重大な決断を拒否します。多くの場合、形成された技能の喪失(認知症など)が見られ、慣れた動作を行うことが困難になります。新しい技能を習得するのは非常に困難です。[ 5 ]、[ 6 ]

星細胞腫が前頭部と頭頂部の境界に位置している場合、または後頭部に移動している場合、通常の症状は次のとおりです。

- 身体感覚の障害、

- 視覚的なイメージによる強化なしに物体の特徴を忘れる(人は触覚で物体を認識できず、目を閉じて体の部位の位置を把握できない)。

- 空間関係に関する複雑な論理的および文法的構造を認識できないこと。

空間感覚の障害に加えて、患者は反対側の手の自発的(意識的)運動の障害(スプーンを口に運ぶなどの習慣的な動作さえも実行できない)を訴える場合があります。

頭頂葉星細胞腫が左側に発生すると、言語、暗算、書字障害を伴うことがあります。星細胞腫が後頭葉と頭頂葉の境界部に位置する場合、文字を認識できないため読字障害が生じる可能性が高く、通常は書字障害(失読症および失書症)も伴います。腫瘍が側頭部付近に位置する場合、書字、読字、言語障害が複合的に現れます。

視床星細胞腫は、血管性または高血圧性の頭痛と視覚障害を呈する病理です。視床は脳の深部構造であり、主に灰白質から構成され、2つの視神経結節を特徴としています(この部位の腫瘍による視覚障害は、このことが原因です)。脳のこの部位は、大脳、大脳皮質、そして末梢部(受容器、感覚器官)の間で感覚情報と運動情報を伝達する媒介として機能し、意識レベル、生体リズム、睡眠と覚醒のプロセスを調節し、集中力にも関与しています。

患者の3分の1はさまざまな感覚障害(通常は浅いもの、それほど多くはないが深部に起こり、病変の反対側に起こる)を示し、患者の半数は運動障害や運動協調障害、振戦[ 7 ]、緩徐進行性パーキンソン症候群[ 8 ]を訴えている。視床星細胞腫の患者(患者の55%以上)は、さまざまな程度の高次精神活動障害(記憶、注意、思考、言語、認知症)を示すことがある。言語障害は症例の20%で発生し、失語症やテンポリズム障害、運動失調の形で現れる。感情的な背景も乱れる可能性があり、無理やり泣いてしまうこともある。症例の13%では、筋肉のけいれんや動作の遅さが観察される。患者の半数は片手または両手の麻痺を示し、ほぼ全員に顔面下部の顔面筋の衰弱が見られ、これは感情的な反応の際に特に顕著である。 [ 9 ]、[ 10 ]、[ 11 ] 視床星細胞腫における体重減少の症例が報告されている [ 12 ]。

視力低下は頭蓋内圧亢進に伴う症状であり、視床腫瘍患者の半数以上に認められます。視床後部が侵されると、視野狭窄が認められます。

側頭葉の星細胞腫では、聴覚、視覚、味覚の変化、言語障害、記憶障害、運動協調障害、統合失調症の発症、精神病、攻撃的行動などがみられます[ 13 ]。これらの症状は必ずしも一人の患者に現れるわけではありません。腫瘍は脳のより上方または下方に位置し、他の脳領域と接している場合もあるからです。さらに、脳のどちら側が侵されたか(左脳か右脳か)も影響を及ぼします。

したがって、右側頭葉の星細胞腫は、幻覚を伴うことが最も多い。幻覚は視覚的なものと聴覚的なものがあり(視覚情報の処理と知覚を担う後頭葉の損傷では、幻覚も典型的にみられる)、味覚障害(側頭葉の前部と側方の損傷を伴う)を伴うことが多い。ほとんどの場合、幻覚はてんかん発作の前夜に前兆として現れる。[ 14 ]

ちなみに、星細胞腫を伴うてんかん発作は、側頭葉、前頭葉、頭頂葉の腫瘍に最もよく見られます。この場合、発作は多種多様な症状で現れます。意識を保ったり失ったりしながらのけいれんや頭の回転、固まり、周囲の環境への反応の欠如、唇の反復運動や音の再現などが挙げられます。軽症では、心拍数の増加、吐き気、チクチク感や鳥肌といった皮膚感覚障害、物体の色、大きさ、形の変化といった幻覚、目の前に閃光が見えるといった幻視などが見られます。

側頭葉の内側表面に位置する海馬が損傷すると、長期記憶に支障をきたします。腫瘍が左側(右利きの人の場合)に局在すると、言語記憶にも影響が及ぶ可能性があります(物体は認識できるものの、名前を思い出せない)。口頭での発話と書き言葉の両方が障害され、理解できなくなります。患者自身の発話は、無関係な単語と音の組み合わせで構成されていることは明らかです。[ 15 ]

右側頭葉の損傷は、視覚記憶、イントネーションの認識、以前から聞き慣れていた音やメロディー、表情の認識に悪影響を及ぼします。幻聴は、上部側頭葉の損傷に特徴的な症状です。

腫瘍の位置に関係なく発生する星状細胞腫の持続的な症状について話す場合、まず第一に頭痛に注意する必要があります。頭痛は、一定の痛み(これは腫瘍の進行性を示します)または体位を変えるときの発作の形で発生します(初期段階に典型的です)。

この症状は特定の症状とは言えませんが、観察結果から、朝に痛みが現れ、夕方までに弱まる場合は脳腫瘍が疑われることが示されています。高血圧の場合、頭痛には通常吐き気が伴いますが、頭蓋内圧が上昇すると(腫瘍の成長によって血管が圧迫され、脳からの脳脊髄液の流出が阻害される可能性があります)、嘔吐、頻繁なしゃっくり、思考力、記憶力、注意力の低下も起こる可能性があります。

脳星細胞腫に伴う頭痛のもう一つの特徴は、その広範囲にわたる痛みです。患者は痛みの部位を明確に特定できず、頭全体が痛むように感じます。頭蓋内圧の上昇に伴い、視力も低下し、最終的には失明に至ることもあります。最も急速に進行する症状は、前頭葉の腫瘍形成に伴う脳浮腫とそれに伴う様々な後遺症です。

脊椎の星細胞腫

これまで、脳のグリア腫瘍の一つとして星細胞腫についてお話ししてきました。しかし、神経組織は頭蓋骨に限定されず、後頭孔を通って脊椎にまで浸透します。脳幹の始原部分(延髄)から脊柱内部を通って尾骨まで伸びる神経線維が脊髄です。これが脊髄であり、ニューロンとそれらをつなぐグリア細胞で構成されています。

脊髄アストロサイトは脳のアストロサイトと類似しており、何らかの(完全には解明されていない)原因の影響下で、活発に分裂を開始し、腫瘍を形成する可能性があります。脳のグリア細胞から腫瘍を誘発するのと同じ要因が、脊髄アストロサイトーマの原因として考えられています。

しかし、脳腫瘍が頭蓋内圧亢進と頭痛を特徴とするのに対し、脊髄星細胞腫は長期間にわたって症状が現れない場合があります。圧倒的多数の症例において、病気の進行は緩やかです。脊髄痛という最初の兆候は必ずしも現れるわけではありませんが、多くの場合(約80%)現れます。また、背中の痛みと頭痛の両方を経験する患者はわずか15%です。皮膚過敏症(知覚異常)も同様の頻度で発生し、突発的なチクチク感、灼熱感、またはアリが這っているような感覚として現れます。また、神経支配の侵害による骨盤障害も発生します。[ 16 ]

麻痺や麻痺(筋力の低下、または手足を動かすことができない状態)と診断される運動障害の症状は、腫瘍が大きくなって神経線維の伝導を阻害する進行期に現れます。通常、腰痛の発症から運動障害の発症までには少なくとも1ヶ月かかります。進行期には、脊柱変形を呈する小児もいます。[ 17 ]

腫瘍の局在に関しては、星細胞腫の大部分は頸部に見られ、胸部や腰部に局在することはまれです。

脊髄腫瘍は、小児期早期から晩期、そして成人期にも発生する可能性があります。しかし、その有病率は脳腫瘍よりも低く(診断された星細胞腫全体の約3%、中枢神経系腫瘍全体の約7~8%に相当します)、その発生率は低いです。[ 18 ]

小児では、脊髄星細胞腫が他の腫瘍よりも多く発生し(全体の約83%)、成人では上衣腫(脳の脳室系の上衣細胞(上衣細胞)の腫瘍)に次いで多く発生します。[ 19 ]

種類と程度

アストロサイトーマは、中枢神経系における腫瘍過程の多様なバリエーションの一つであり、「脳アストロサイトーマ」という概念は非常に一般的です。まず、腫瘍は異なる局在を示す可能性があり、これが同じ病理において臨床像が異なることの理由です。腫瘍の局在に応じて、治療法も異なります。

第二に、腫瘍は形態学的に異なり、すなわち異なる細胞から構成されています。白質と灰白質のアストロサイトは、突起の長さ、数、位置など、外見上の違いがあります。脳の白質には、枝分かれが弱い線維性アストロサイトが存在します。このような細胞の腫瘍は線維性アストロサイトーマと呼ばれます。灰白質の原形質アストロサイトーマは、多数のグリア膜を形成し、強い枝分かれを特徴としています(この腫瘍は原形質アストロサイトーマと呼ばれます)。一部の腫瘍は、線維性アストロサイトーマと原形質アストロサイトーマの両方を含むことがあります(線維性原形質アストロサイトーマ)。[ 20 ]

第三に、グリア細胞由来の腫瘍はそれぞれ異なる挙動を示します。星細胞腫の様々な亜型の組織学的所見は、良性腫瘍(少数)と悪性腫瘍(症例の60%)の両方が存在することを示しています。一部の腫瘍は孤立性にのみ癌化しますが、それらはもはや良性腫瘍とは分類できません。

脳星細胞腫には様々な分類があり、その中には医学教育を受けた人にしか理解できないものもあります。例えば、細胞構造の違いに基づく分類を考えてみましょう。この分類では、腫瘍が2つのグループに分けられます。

- グループ 1 (一般的な腫瘍またはびまん性腫瘍) は、次の 3 つの組織学的腫瘍タイプによって表されます。

- 線維性星細胞腫 - 明確な境界がなくゆっくりと成長する形成物であり、脳の白質の星状細胞からなる星状細胞腫のびまん性変異体を指します。

- 原形質星細胞腫 - 大脳皮質に発生することが多いまれなタイプの腫瘍。少数のグリア線維を持つ小さな星細胞で構成され、変性過程と腫瘍内部の小嚢胞形成を特徴とする[ 21 ]。

- ジェミストサイトーシスまたはジェミストサイトーシス(肥満細胞)星細胞腫 - 星細胞の低分化集積で、大きな角質細胞からなる

- グループ 2 (特殊、個別、結節)、次の 3 つのタイプで表されます。

てんかん発作は脳星細胞腫の 2 番目のグループに特徴的であることに留意する必要があります。

この分類は腫瘍の構造を概観するものですが、一般の人にはよく分かりません。しかし、様々な形態のびまん性腫瘍がどれほど危険なのかという喫緊の疑問には答えていません。結節性腫瘍については、すべてが明確で、癌化する可能性は低いものの、びまん性腫瘍に比べて診断される頻度ははるかに低いです。

その後、科学者たちは悪性度に基づいて星細胞腫を分類しようと何度も試みました。最も分かりやすく簡便な分類法は、WHOによって開発されました。これは、様々な種類の星細胞腫が癌性腫瘍へと変性する傾向を考慮したものです。

この分類では、アストロサイト由来のグリア腫瘍を 4 つの種類に分け、それぞれ悪性度を 4 段階に分けます。

- 腫瘍のグループ1 - 悪性度1(グレード1)の星細胞腫。このグループには、毛様細胞性、上衣下、小囊胞性、多形性黄色星細胞腫など、あらゆるタイプの特殊(良性)星細胞腫が含まれ、通常は小児期および青年期に発症します。

- グループ2の腫瘍は、悪性度2(低)の星細胞腫(グレード2または低悪性度)です。これには、前述の一般的な(びまん性)星細胞腫が含まれます。このような腫瘍は癌に進行する可能性がありますが、稀です(通常は遺伝的素因による)。線維性腫瘍の発見年齢が30歳を超えることは稀であるため、若年層に多く見られます。

次に悪性度の高い腫瘍があり、細胞悪性度(高悪性度)になりやすいです。

- グループ3腫瘍 – 悪性度3(グレード3)の星細胞腫。このグループの腫瘍の顕著な代表例は、未分化星細胞腫です。これは、輪郭がはっきりせず急速に増殖する腫瘍で、30~50歳の男性に多く見られます。

- グループ4のアストロサイト由来のグリア腫瘍は、最も悪性度が高く、非常に攻撃的な腫瘍(グレード4)であり、ほぼ電光石火の速さで増殖し、脳組織全体を侵し、壊死巣の存在が必須です。顕著な例として、多形性神経膠芽腫(巨細胞性神経膠芽腫および神経膠肉腫)が挙げられます。これは40歳以上の男性に診断され、ほぼ100%の再発率を示すため、事実上治癒不可能です。女性や若年層でも発症する可能性がありますが、頻度は低いです。

神経膠芽腫には遺伝的素因はありません。その発生は、発がん性の高いウイルス(サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルス6型、ポリオーマウイルス40型)、アルコール摂取、そして電離放射線への曝露と関連していますが、後者の影響は証明されていません。

その後、この分類の新しいバージョンには、既知の星細胞腫の新たな亜型が追加されたが、癌化の可能性はそれぞれ異なっている。そのため、毛様体星細胞腫は最も安全な良性脳腫瘍の一つと考えられており、その亜型である毛様粘液様星細胞腫は、急速な増殖、再発性、転移の可能性を伴う、かなり悪性度の高い腫瘍である。[ 24 ]

毛様粘液様腫瘍は、発生部位(ほとんどの場合、視床下部および視交叉領域)や構成細胞の構造において毛様腫瘍と類似点が見られますが、多くの相違点も持ち、別種として区別されています。この疾患は幼児期に診断されます(患者の平均年齢は10~11ヶ月)。悪性度はII度と分類されます。