筋組織の病理。

圧迫、衝撃(挫傷)による筋肉損傷。筋組織が骨に外部から圧迫されることにより、筋挫傷が発生します。縦断的スキャンでは、損傷部位は輪郭が不均一でエコー源性の内容物を含む空洞のように見えます。治癒はゆっくりと進み、粗い瘢痕組織が形成され、後に筋機能が著しく低下します。この種の損傷患者の約20%に骨化性筋炎がみられます。

捻挫。筋肉損傷の第一段階は過伸張です。通常、伸張時に損傷を受けるのは、筋横断面全体の線維の5%未満です。臨床的には、患者は痛みの箇所を正確に特定できず、収縮時に筋肉痛を訴えます。断層超音波検査では、複数の嚢胞状の微小断裂が認められます。

縦断的スキャンでは、微小断裂は細長い形状を呈します。MRIのT2強調画像では、筋の肥厚と筋膜周囲の浮腫による信号強度の上昇として現れます。治療は、運動制限と疼痛緩和です。

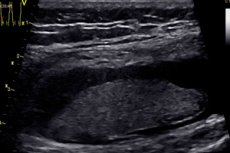

部分断裂。部分断裂も過度な伸張によって引き起こされます。この場合、筋組織の5%以上が損傷しますが、筋組織全体が損傷するわけではありません。

筋機能は損傷時には完全に消失し、しばらくすると部分的に回復します。捻挫とは異なり、患者は痛みの箇所を明確に示し、通常は腫れが生じます。超音波検査では、最も痛みの強い部位の筋線維の完全性が損なわれていることが明確に示されます。筋組織の損傷部位は低エコー血腫に置き換わります。断裂部位では、典型的な線維性パターンは消失します。センサーで圧迫すると、筋線維の断裂端が浮遊している様子が観察されます。筋収縮により、損傷した筋と(後期段階の)エコー性血腫を区別することができます。動態検査では、断裂部位に高エコーの肉芽組織と再生中の筋線維が観察されます。T2強調画像では、これは筋肥大と、浮腫、出血、筋膜周囲浮腫、または出血による信号強度の上昇として現れます。筋組織の欠損は、高信号帯として観察される場合もあります。重大な断裂の場合、筋繊維の完全性を外科的に修復する必要があるかもしれません。

完全断裂。筋肉の完全断裂は部分断裂よりも一般的ではありません。筋肉の断裂は、筋肉と腱の接合部で発生します。臨床的には、完全断裂は部分断裂と同様です。筋肉の機能が完全に失われます。断裂した筋肉の近位端は収縮し、触診で確認できます。完全断裂では、筋線維が完全に消失しており、特に反対側と比較すると顕著です。

筋肉が収縮し、その場所に血腫が形成されます。横断スキャンでは、収縮したエコー源性筋肉は低エコーの縁に囲まれています。前頭断面では、病変部の3次元再構成を行う際に、断裂部をその全長にわたって観察できます。治療は、筋肉の完全性を外科的に修復することです。

筋断裂の治癒。筋断裂の治癒には、断裂の程度に応じて3~16ヶ月かかります。筋肉は再生能力に優れています。大きな筋断裂は、再生と瘢痕組織の形成の両方を伴います。治療の目的は、再生プロセスを促進し、再生を阻害する瘢痕形成を抑制することです。超音波検査は、筋線維の断裂と分岐を測定し、断裂の段階を判断するために使用されます。

初期の変化としては、断裂した末端部の筋組織のエコー輝度の増加と、この領域の大きさの増大が挙げられ、これは超音波検査で容易に追跡できます。その後、血腫の大きさが縮小するとともに、羽毛状の筋構造が次第に目立つようになります。筋構造の回復を超音波でモニタリングすることは非常に重要です。これは、身体活動の開始タイミングを制御するために使用できます。身体活動の早期回復は、繰り返しの損傷につながります。可動性の制限が長引くと、瘢痕が過度に残ります。超音波検査には、断裂部位の瘢痕組織の評価も含まれます。打撲による筋肉損傷では、瘢痕は星状または不規則な形状になりますが、過度の伸張による断裂では、瘢痕は線状になります。線維組織の大きさが大きくなると、繰り返しの損傷のリスクが高まり、超音波検査では、筋組織構造において局所的なエコー輝度の増加領域として現れます。筋力は瘢痕組織の大きさに比例して低下します。筋肉断裂後の合併症の一つに、筋肉嚢胞の形成があります。治療は嚢胞の切除です。

血腫。急性期には、血腫のエコー輝度は筋肉のエコー輝度と同程度です。3日後には、血腫のエコー輝度は低下します。後期の血腫は、溶解により、フィブリン糸の存在を伴い、ほぼ無エコー状態となります。

場合によっては、経過が不良な場合、高エコー封入体を伴う低エコー領域と顕著な病巣周囲の血流の存在を特徴とする膿瘍が発生することがあります。

MRIスキャンでは、血腫からの信号強度は、その経過時間に依存します。血腫の信号強度は、1日目の高信号から2日目の低信号へと変化します。1週間後には再び高信号となり、最大3週間持続します。そして1ヶ月後には再び低信号となります。このような変化は、ヘモグロビンが酸化ヘモグロビン、さらに脱酸化ヘモグロビン、メトヘモグロビン、そしてフェリチンを含むヘモジデリンへと変化する過程で生じます。急性血腫(1~4日目)は、T1強調画像およびT2強調画像で中程度から低レベルの信号を示します。亜急性血腫(4~7日目)は、脂肪と同様にT1強調画像で高信号を示します。そのため、脂肪抑制スキャンプログラムを使用することで、脂肪と血液を容易に区別することができます。

血腫からの出血により、信号強度の不均一性が観察される可能性があることに留意する必要があります。亜急性血腫はT2強調画像で低信号を示します。陳旧性血腫(14~21日)では、鉄がメトヘモグロビンからヘモジデリンおよびフェリチンに変換されるため、T1強調画像およびT2強調画像で壁の信号強度が低下し、MR断層像では血腫の周囲に低信号の「ハロー」として現れます。

筋炎。これは、外傷、感染症、または全身性疾患の結果として発生する可能性のある筋組織の炎症です。ウイルス感染では、筋炎は筋肉痛として現れます。炎症を起こした筋肉は、鋭い痛みを伴い、腫大し、触ると密度が高くなります。筋線維は、反対側と比較して高エコーとなります。炎症性滲出液によって伸展した線維層は低エコーとなります。超音波血管造影検査では、炎症を起こした筋肉の血管新生が増加していることが示されます。病巣周囲には、リンパ節腫脹が観察されることがあります。その後、膿瘍が形成されることがあり、この過程は化膿性筋炎と呼ばれます。典型的な所見:筋組織の中心部に、不均一な内容物を伴う空洞が見られます。臨床症状:疼痛、発熱、白血球増多、赤沈亢進。

筋萎縮。筋萎縮は様々な原因で起こります。慢性関節機能障害、脱神経、ミオパシーが最も一般的な原因です。筋萎縮は、反対側と比較して筋組織の容積が減少することで現れます。超音波検査では、脂肪浸潤によりエコー輝度が増加します。MRIでは、T1強調画像で筋組織への脂肪浸潤が明瞭に観察されます。

筋膜断裂。筋膜断裂は、過度の伸展によって発生します。この種の損傷は、特定の筋群に非常に特異的です。例えば、腓腹筋とヒラメ筋の間、ヒラメ筋と母趾長屈筋の間の筋腱膜損傷が挙げられます。断裂部は腱膜に沿って線状の血腫で満たされます。超音波検査で特徴的な所見として、縦断的スキャンにおいて線維性脂肪層の配向の乱れが認められます。この種の断裂は、静脈血栓症を伴うことがよくあります。

筋ヘルニア。筋膜欠損は、筋組織の局所的な突出として現れます。慢性的な筋の侵害がヘルニアの形成に最も多くつながりますが、外傷後ヘルニアや術後ヘルニアはそれほど一般的ではありません。超音波検査では、筋膜欠損と筋のヘルニア突出が明らかになることがあります。このようなヘルニアは、血管神経束による筋肉の穿孔部位で検出されることがよくあります。例えば、浅腓骨神経の出口付近の膝関節下部の外側表面などです。

腹部白線ヘルニア、鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアを検出できます。ヘルニア検査中は、センサーが皮膚に与える圧力を最小限に抑える必要があります。

筋膜の肥厚。筋膜の肥厚は筋肉の機能にも影響を与える可能性があります。シンスプリントは、過度な運動後に脛の前側の筋肉に痛みが生じる症状です。

「ランナーズニー」。腸脛靭帯に生じる摩擦症候群は、筋膜鞘のもう一つの病態であり、いわゆる「ランナーズニー」と呼ばれます。臨床的には、腸脛靭帯線維が大腿骨外側顆を通過する部位である膝関節外側部に痛みを伴います。障害物のある場所や起伏のある地形でのランニングは、この症候群の発症につながります。この症候群は、腸脛靭帯筋膜線維の肥厚と、ランニング直後のエコー輝度の低下という形で現れます。落ち着いた状態では、これらの症状は治まることがあります。

足底筋膜断裂。長距離ランナーやマラソンランナーは足の痛みに悩まされることが多い。かかとの痛みは筋膜炎に伴って発生し、多くの場合、踵骨棘(かかと骨棘)を引き起こす。筋膜は踵骨結節に付着する部分で肥厚する。

この過程は通常両側性であるため、反対側との比較では結果が得られません。断裂は筋膜の中央部に現れ、低エコーの欠損として現れます。断裂と足底線維腫症との鑑別が必要です。

後者は、線維構造を保ったまま、筋膜の紡錘形の肥厚として現れます。足底線維腫症は、デュピュイトラン拘縮、ペロニー病、表在性線維腫症の患者に発生することがあります。

便利なリンク

筋肉 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B