記事の医療専門家

新しい出版物

原因 皮膚基底腫

組織発生の問題は未だ解決されておらず、多くの研究者は、基底細胞腫が多能性上皮細胞から発生するという異形成説を唱えています。多能性上皮細胞は様々な方向に分化することができます。遺伝的因子、免疫疾患、そして有害な外的影響(強い日光照射、発がん性物質との接触)が、癌の発生において重要な役割を果たします。癌は、臨床的に変化のない皮膚だけでなく、様々な皮膚病変(老人性角化症、放射線皮膚炎、結核性狼瘡、母斑、乾癬など)を背景に発生することもあります。

基底細胞腫は、表皮または毛包に発生する、ゆっくりと増殖し、転移は稀な基底細胞癌です。その細胞は表皮の基底細胞に類似しています。これは癌や良性腫瘍ではなく、局所的に破壊的な増殖を示す特殊な腫瘍です。強力な発癌物質、特にX線の影響を受けて、基底細胞癌へと変化することがあります。組織発生の問題は未だ解明されていません。基底細胞腫は一次上皮原基から発生すると考える人もいれば、胚原基や発達異常を含む皮膚のあらゆる上皮構造から発生すると考える人もいます。

病因

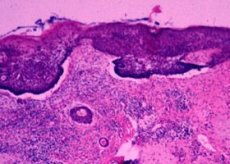

表皮は軽度に萎縮し、時に潰瘍を形成し、基底層の細胞に類似した腫瘍好塩基性細胞の増殖が認められる。退形成は乏しく、有糸分裂も少ない。基底細胞腫は、腫瘍間質が産生する成長因子が欠乏しているため、血流に侵入した腫瘍細胞が増殖できないため、転移することは稀である。

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

皮膚基底細胞癌の病理形態学

組織学的に、基底細胞癌は未分化型と分化型に分類されます。未分化型には、固形型、色素性型、軟性型、表在型基底細胞腫が含まれ、分化型には、角化型(毛様体への分化を伴う)、嚢胞型、腺様型(腺様体への分化を伴う)、脂腺性分化を伴う基底細胞癌が含まれます。

WHO(1996年)の国際分類では、基底細胞癌の形態学的変異を以下のように分類しています:表在性多中心性、結節性(充実性、腺様嚢胞性)、浸潤性、非硬化性、硬化性(線維形成性、強皮症様)、線維上皮性。付属器分化を伴う場合:濾胞性、エクリン腺様、異型性(基底扁平上皮性)、角化性。しかし、すべての種類の形態学的境界は明確ではありません。そのため、未熟な腫瘍は腺様構造を有する場合があり、逆に器官様構造を伴う腫瘍には未熟細胞の巣がしばしば見られます。また、臨床像と組織学的像の間には完全な一致はありません。通常、一致が見られるのは表在性、線維上皮性、強皮症様、色素性などの形態のみです。

あらゆる種類の基底細胞腫において、組織学的特徴として、中心部に暗色染色された楕円形の核を持ち、複合体の周縁部に沿って柵状に位置する典型的な上皮細胞複合体の存在が挙げられます。これらの細胞は外観上、基底上皮細胞に類似しますが、細胞間橋が存在しない点で基底上皮細胞とは異なります。これらの核は通常単形性で、退形成は見られません。結合組織間質は、腫瘍の細胞成分と共に増殖し、細胞索の間に束状に存在し、細胞索を小葉に分割します。間質はグリコサミノグリカンを豊富に含み、トルイジンブルーで異染性染色されます。また、組織好塩基球を多く含みます。実質と間質の間に退縮ギャップがしばしば検出されます。ヒアルロニダーゼの過剰分泌の影響の可能性は否定できませんが、多くの著者はこれを固定アーティファクトとみなしています。

固形基底細胞癌は、未分化型癌の中で最も一般的です。組織学的には、様々な形状と大きさの束や細胞が密集し、境界不明瞭な基底細胞様細胞で構成され、合胞体に類似しています。このような基底上皮細胞の複合体は、周縁部が細長い要素に囲まれ、特徴的な「ピケットフェンス」を形成しています。複合体の中心にある細胞は、嚢胞性空洞の形成を伴うジストロフィー性変化を起こすことがあります。そのため、固形構造に加えて嚢胞性構造が存在することがあり、固形嚢胞型癌の亜型を形成します。細胞残渣の形をした破壊的な塊がカルシウム塩で覆われている場合もあります。

色素性基底細胞癌は、組織学的にはびまん性の色素沈着を特徴とし、細胞内にメラニンが存在することを伴います。腫瘍間質には、メラニン顆粒を多く含むメラノファージが多数存在します。

色素沈着の増加は、嚢胞型では通常認められますが、固形型や表層多中心型ではそれほど多くありません。顕著な色素沈着を示す基底細胞腫では、腫瘍上部の上皮細胞、角質層に至るまでの全体にわたって、メラニンが多量に含まれています。

表在性基底細胞癌はしばしば多発性です。組織学的には、表皮に付随する複数の小さな固形複合体から成り、あたかも表皮から「吊り下げられている」かのように、真皮上部から網状層までのみを占めます。間質にはリンパ組織球浸潤がしばしば認められます。病巣の多発性は、この腫瘍が多中心性に発生したことを示しています。表在性基底細胞癌は、治療後に瘢痕の周縁部に沿って再発することがよくあります。

強皮症様基底細胞癌、あるいは「モルフェア型」は、強皮症様結合組織の豊富な発達を特徴とし、基底上皮細胞の細い線維が「壁」のように真皮深部から皮下組織まで広がります。ポリサド様構造は、大きな線維や細胞にのみ認められます。塊状の結合組織間質の間に位置する腫瘍複合体の周囲における反応性浸潤は通常わずかで、周縁部の活発な増殖領域ではより顕著です。破壊的変化がさらに進行すると、小さな(篩骨状)嚢胞状空洞や大きな嚢胞状空洞が形成されます。細胞残渣の形をした破壊的な塊は、カルシウム塩で覆われている場合もあります。

腺分化型基底細胞癌(アデノイド型)は、充実部に加えて、複数列、時には1~2列の細胞からなる細い上皮索の存在を特徴とし、管状または胞状構造を形成します。後者の末梢上皮細胞は立方体の形状をしており、その結果、多細胞様構造の特徴は欠如しているか、またはあまり明確に表現されていません。内部細胞はより大きく、時には顕著なクチクラを有し、管状または胞状構造の空洞は上皮ムチンで満たされています。癌胎児性抗原との反応では、管状構造の内層細胞表面の細胞外ムチンが陽性染色されます。

円筒状分化を伴う基底細胞癌は、基底上皮細胞複合体中に有棘細胞に類似した細胞に囲まれた角化巣の存在を特徴とする。この場合、角化はケラトヒアリン期を経ずに進行し、ケラトヒアリン期は正常な毛包の峡部角化帯に類似し、毛状突起様分化を示す場合がある。毛幹形成の初期兆候を示す未熟なミルキング毛包がみられる場合もある。一部の亜型では、胎児期の毛母細胞に類似した構造や、毛球外層の細胞に相当するグリコーゲンを含む上皮細胞が形成される。毛包性基底細胞過誤腫との鑑別が困難な場合がある。

脂腺への分化を伴う基底細胞癌は稀であり、基底上皮細胞の中に脂腺に典型的な病巣または個々の細胞が出現することを特徴とする。これらの細胞の中には、印環形の大きなものがあり、明るい細胞質と偏在した核を有する。スーダンIII染色では、これらの細胞に脂肪が検出される。脂肪細胞は正常な脂腺に比べて著しく分化が遅れており、周囲の基底上皮細胞との間に移行形態が観察される。これは、このタイプの癌が組織学的に脂腺と関連していることを示す。

線維上皮型(同義語:ピンク線維上皮腫)は、まれなタイプの基底細胞腫であり、腰仙部に最も多く発生し、脂漏性角化症や表在性基底細胞腫と合併することがあります。臨床的には、線維性乳頭腫に類似した外観を呈することがあります。多発性病変の症例も報告されています。

組織学的には、真皮には表皮から伸びる細長い基底上皮細胞の索が見られ、その周囲には増殖性でしばしば浮腫状の粘液様変性を呈する間質が多数存在し、線維芽細胞が多数存在します。間質は毛細血管と組織好塩基球が豊富です。上皮索は互いに吻合し、少量の細胞質と、強く染色された円形または楕円形の核を持つ小さな暗色細胞で構成されています。このような索の中には、均質な好酸球性内容物で満たされた小さな囊胞や角質塊がみられることがあります。

母斑細胞症候群(同義語:ゴルダン・ゴルツ症候群)は、多臓器好中球増多症に関連する常染色体優性遺伝性症候群です。胎児発育障害に起因する増殖性または腫瘍性変化の複合体を基盤としています。主な症状は、生後早期に多発性の基底細胞腫が発生することであり、顎の歯牙嚢胞および肋骨異常を伴います。白内障や中枢神経系の変化がみられる場合もあります。また、手のひらと足の裏に「陥凹」と呼ばれる変化が頻繁に現れることも特徴で、組織学的には基底細胞様構造も認められます。初期の母斑性基底細胞腫期を経て数年後、通常は思春期に、これらの部位に潰瘍性および局所破壊性の形態が現れ、腫瘍期の始まりを示唆します。

この症候群の組織学的変化は、前述の基底細胞腫の様々な種類と実質的に変わりません。掌蹠・足底の「陥凹」領域では、表皮の角質層に欠損が見られ、他の層が菲薄化し、小さな典型的な基底細胞様細胞から新たな上皮突起が出現します。これらの部位に大きな基底細胞腫が発生することは稀です。線状の個々の基底細胞巣には、器官様基底細胞腫のあらゆる亜型が含まれます。

[ 24 ], [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

[ 24 ], [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

皮膚基底細胞癌の組織発生

基底膜腫は、毛包脂腺複合体の上皮細胞と上皮の両方から発生する可能性があります。M. フンダイカーとH. バーガー(1968年)は、連続切片を用いて、90%の症例で腫瘍が表皮から発生することを示しました。様々な種類の癌の組織化学染色では、ほとんどの細胞、特にアダマンチン様および円柱様パターンにおいて、腫瘍間質にグリコーゲンとグリコサミノグリカンが認められます。糖タンパク質は基底膜に常に存在します。

電子顕微鏡検査の結果、腫瘍複合体のほとんどの細胞には、標準的な細胞小器官群、すなわち暗色の基質と遊離ポリリボソームを有する小型ミトコンドリアが含まれていることが明らかになった。接触部位には細胞間橋は存在しないが、指状の突起と少数のデスモソーム様接触が認められる。角質化部位には、細胞間橋が保存された細胞層と、細胞質内に多数のトノフィラメントが認められる。時折、細胞膜複合体を含む細胞領域が見られ、これは腺分化の兆候と解釈できる。一部の細胞にメラノソームが存在することは、色素分化を示している。基底上皮細胞には、成熟上皮細胞に特徴的な細胞小器官が存在せず、未熟であることを示唆している。

現在、この腫瘍は様々な外部刺激の影響を受けて多能性胚芽上皮細胞から発生すると考えられています。組織学的および組織化学的には、基底細胞癌と毛髪成長期との関連性が証明されており、増殖中の胎児毛母細胞との類似性が強調されています。R. Nolunar (1975) と M. Kumakiri (1978) は、この腫瘍は分化能を持つ未熟な基底上皮細胞が形成される外胚葉の胚葉で発生すると考えています。

[ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

[ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

症状 皮膚基底腫

皮膚の基底核腫は、単一の腫瘍のように見えます。半球形で、輪郭は丸みを帯びていることが多く、皮膚よりわずかに隆起しています。色はピンク色または灰赤色で、真珠のような色合いをしていますが、正常な皮膚と変わらない場合もあります。腫瘍の表面は滑らかで、中心部には通常、薄く緩く付着した漿液性の鱗状の痂皮で覆われた小さな陥凹があります。痂皮を除去すると、通常はびらんが見られます。潰瘍部分の縁は隆起状に厚くなり、小さな白っぽい結節で構成されています。これらは通常「真珠」と呼ばれ、診断上の価値があります。この状態では、腫瘍は何年も存在し、ゆっくりと増大することがあります。

基底細胞腫は多発性になることがあります。KV Daniel-BeckとAA Kolobjakov(1979)によると、原発性多発性腫瘍は症例の10%に発生し、腫瘍巣の数は数十個以上にも達することがあり、ゴルリン・ゴルツ型基底細胞腫症候群の兆候となることがあります。

ゴルリン・ゴルツ症候群を含む皮膚基底細胞腫のすべての症状は、結節性潰瘍型(齧歯類潰瘍)、表在性、強皮症様(モルフェーア型)、色素性、線維上皮性といった病型に区別することができます。複数の病変がある場合、上記の臨床型が様々な組み合わせで観察されることがあります。

フォーム

表在型は、限られた薄片状のピンク色の斑点の出現から始まります。その後、斑点は輪郭がはっきりし、楕円形、円形、または不規則な形状になります。病変の縁に沿って、小さく光沢のある密集した結節が現れ、それらは互いに融合して皮膚レベルより上に隆起した尾根状の縁を形成します。病変の中心はわずかに陥没します。病変の色は濃いピンク色、茶色になります。病変は単独または複数発生する可能性があります。表在型の病変には、中央に萎縮(または瘢痕)領域があり、周辺に沿って小さく密集した乳白色の腫瘍様要素の連鎖を伴う、自己瘢痕形成性またはページトイド性基底細胞腫が区別されます。病変はかなりの大きさに達します。通常、多発性で、持続的な経過をたどります。成長は非常に遅いです。臨床症状はボーエン病に類似することがあります。

色素性型では、病変の色は青みがかった、紫がかった、または暗褐色です。この型は悪性黒色腫(特に結節性)と非常によく似ていますが、より密度が高いのが特徴です。このような場合、皮膚鏡検査が非常に役立ちます。

この腫瘍は結節状の外観を特徴とし、徐々に大きくなり、直径1.5~3cm以上に達すると丸みを帯び、うっ血性のピンク色を呈します。腫瘍の表面は滑らかで、顕著な毛細血管拡張が見られ、灰色がかった鱗屑で覆われることもあります。中心部が潰瘍化し、緻密な痂皮で覆われる場合もあります。まれに、腫瘍が皮膚より突出し、茎を持つ線維上皮型(線維上皮型)になることもあります。腫瘍の大きさによって、小結節型と大結節型に区別されます。

潰瘍型は、腫瘍の表層型または腫瘍型の潰瘍化の結果として、あるいは原発性変異として発生します。潰瘍型の特徴は、漏斗状の潰瘍で、境界不明瞭な基底組織と融合した巨大な浸潤(腫瘍浸潤)が見られます。浸潤の大きさは、潰瘍自体(齲蝕)よりも著しく大きくなります。深い潰瘍化と基底組織の破壊が進む傾向があります。潰瘍型は、乳頭状の疣贅を伴うこともあります。

強皮症様病変、または瘢痕性萎縮型病変は、小さく境界明瞭な病変で、基底部は圧密化しており、皮膚表面より突出することはほとんどなく、黄白色を呈しています。中心部には萎縮性変化と色素異常が認められることがあります。病変の周囲には、周期的に様々な大きさのびらん巣が出現し、容易に剥離可能な痂皮で覆われることがあり、これは細胞診において非常に重要です。

ピンク線維上皮性腫瘍は基底細胞腫の一種に分類されますが、経過はより良好です。臨床的には、皮膚色の結節またはプラークとして現れ、密で弾力性のある組織で、びらんはほとんど起こりません。

何を調べる必要がありますか?

処理 皮膚基底腫

基底細胞癌の治療は、健康な皮膚内の腫瘍を外科的に切除することです。実際には凍結療法がよく用いられます。放射線療法は、手術によって美容上の欠陥が生じる場合に用いられます。

プロスピジン軟膏とコルカミン軟膏は外用として使用されます。