肝生検

最後に見直したもの: 04.07.2025

肝生検は、他の方法では得られない組織学的情報やその他の情報を提供します。生検では組織片を少量しか検査しませんが、局所病変であっても、通常は病変を代表するサンプルとなります。超音波ガイド下またはCTガイド下の生検はより効果的です。例えば、転移巣の場合、超音波ガイド下生検の感度は66%です。生検は、結核やその他の肉芽腫性浸潤の診断、および肝移植後の移植片の状態と生存率(虚血、拒絶反応、胆道疾患、ウイルス性肝炎)の評価に特に有用です。病状の進行をモニタリングするために、通常は数年にわたって連続的に生検を実施する必要がある場合があります。

肉眼的検査と組織病理学的検査でほとんどの場合、確定診断が下されます。場合によっては、細胞診、凍結切片検査、培養検査が必要となることもあります。生検では、ウィルソン病が疑われる場合は銅、ヘモクロマトーシスの場合は鉄などの金属含有量を測定することができます。

肝生検の適応

- 肝酵素レベルの原因不明の変化

- アルコール性肝疾患または非アルコール性脂肪肝(診断と病期分類)

- 慢性肝炎(診断と病期分類)

- 低侵襲的方法では診断できない肝移植後の拒絶反応の疑い

- 原因不明の肝脾腫

- 原因不明の肝内胆汁うっ滞

- 悪性腫瘍の疑い(局所病変)

- 肝酵素レベルの原因不明の変化

- 原因不明の発熱、炎症性疾患または肉芽腫性疾患(生検で得られた材料の培養)など、疾患の原因不明の全身症状

診断生検の有効性は、以下の要因によって制限されます。

- サンプル収集エラー。

- 胆汁うっ滞の場合のランダムエラーや疑念

- 資格のある病理学者の必要性(多くの病理学者は細針生検サンプルの取り扱い経験がありません)。

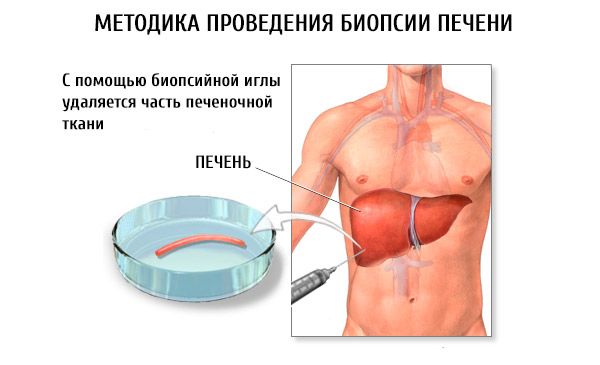

肝生検は、患者のベッドサイドで経皮的に行うか、超音波ガイド下で行うことができます。後者の方が合併症の発生リスクが低く、肝臓と標的病変を観察できるため、好ましい選択肢です。

肝生検の禁忌

絶対的禁忌には、処置中に患者を動かさずに呼吸を止めることができない場合、出血のリスクがある場合(ビタミン K を投与しているにもかかわらず INR > 1.2、出血時間 > 10 分)、および重度の血小板減少症(< 50,000/mL)などがあります。相対的禁忌には、重度の貧血、腹膜炎、有意な腹水、高度の胆道閉塞、および横隔膜下または右側の感染性胸水または胸水などがあります。ただし、経皮肝生検は外来で実施する場合はかなり安全です。死亡率は 0.01% です。重大な合併症(例、腹腔内出血、胆汁性腹膜炎、肝破裂)は、約 2% の症例で発生します。合併症は通常 3 ~ 4 時間以内に明らかになるため、この期間を患者の観察に推奨します。

重度の凝固障害のある患者には、経頸静脈肝静脈カテーテル法と生検が用いられます。この手技では、右内頸静脈にカニューレを挿入し、カテーテルを下大静脈から肝静脈まで挿入します。細い針を肝静脈から肝組織まで進めます。生検の成功率は95%以上で、肝被膜穿刺部からの出血という低い合併症発生率は0.2%です。

[

[