記事の医療専門家

新しい出版物

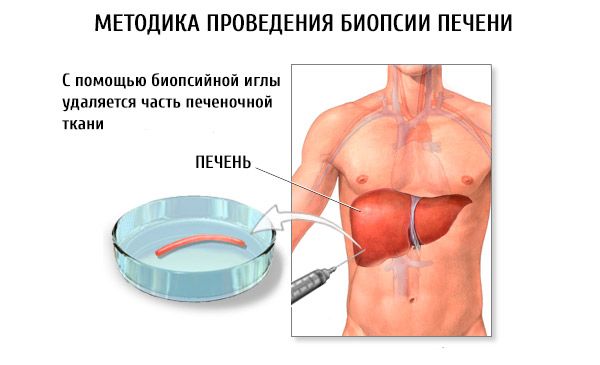

肝臓穿刺生検

最後に見直したもの: 06.07.2025

肝生検の適応

穿刺生検は主に慢性肝炎や肝硬変が疑われる場合に用いられますが、場合によっては肝臓が病態に関与する疾患(リポイドシス、脂肪肝、グリコーゲン症など)の鑑別診断や、原因不明の黄疸や肝腫大の場合にも用いられます。

肝生検の適応は次のとおりです。

- 肝機能検査の変化を引き起こした病理の特定;

- 慢性肝炎の診断を明確にし、予後を決定する必要性。

- アルコール性肝疾患の存在および経過の予後の確認。

- 肝臓が病理学的過程に関与する全身疾患の診断。

- 薬剤性肝障害の重症度および性質(種類)の評価。

- 多臓器浸潤性腫瘍病理(リンパ腫、白血病)の確認

- 全身疾患患者の親族のスクリーニング;

- 培養用の組織を入手すること。

- ウィルソン・コノバロフ病、ヘモクロマトーシス、自己免疫性肝炎、慢性ウイルス性肝炎の診断および治療効果の評価。

- 移植拒絶反応の除去;

- 肝移植後の再感染または臓器虚血の排除。

実質出血による重篤な結果を避けるため、穿刺生検は外科部門で行うことをお勧めします。肝臓の穿刺生検後、胆汁性腹膜炎、化膿性合併症(膿瘍、蜂窩織炎)、さらには気胸の発生が報告されています。胸膜炎、肝周囲炎、肝内血腫の形成、血腫、動静脈瘻の形成、腎臓または結腸の偶発的な穿刺、一過性菌血症、まれに敗血症などの感染性合併症も報告されています。一般的に、小児の生検中の合併症は成人よりも多く、4.5%に達します。穿刺生検中の死亡率は0.009~0.17%です。

肝生検はどのように行われますか?

肝穿刺には、経皮的肝穿刺と、腹腔鏡下または超音波ガイド下における標的肝穿刺があります。腹腔鏡下または超音波ガイド下肝穿刺は、局所的な肝病変に対して最も効果的です。臓器組織のびまん性変化の場合は、「盲検」生検を行うことができ、肝組織の位置を特定することはできませんが、高い陽性率が得られ、実施が簡単なため、どの肝臓科でも実施可能です。

凝固障害、大量の腹水、肝臓が小さい、または患者との接触が不足している場合、また劇症肝不全の場合は、頸静脈から肝静脈に挿入されたカテーテルに挿入された Trucut 針を使用して経頸静脈肝生検が行われます。

穿刺針システムの中で最も広く使用されているのは、メンギーニ針とトゥルーカット針(シルバーマン針の改良型)です。他にも多くのシステムが使用されています。

肝穿刺生検は、患者を仰向けに寝かせた状態で行います。穿刺部位(通常は前腋窩線と中腋窩線の間の右側、第9肋間と第10肋間)の皮膚を消毒液で処理します。その後、2%ノボカイン溶液を用いて皮膚、皮下脂肪、および肝被膜を局所麻酔します。

スタイレットを用いて2~4mmの深さまで穿刺します。次に、メンギーニ穿刺針(小児科では短縮型の針を使用)をスタイレットに挿入し、4~6mlの等張塩化ナトリウム溶液が入った10グラム注射器に接続します。針を肝被膜まで進め、等張塩化ナトリウム溶液2mlを注入して脂肪組織片を針から押し出します。針を肝実質に挿入し、注射器のプランジャーを用いて臓器組織片を吸引します。処置が完了したら、滅菌絆創膏を貼り、穿刺部位にアイスパックを当てます。患者は24時間安静にしてください。

うっ血性黄疸、皮膚(特に穿刺予定部位)の膿疱性発疹がある場合、肝穿刺は不適切です。急性呼吸器疾患、扁桃炎、その他の急性感染症を背景とする場合は、肝穿刺生検を実施すべきではありません。

肝生検で得られた組織柱は、臓器全体の変化、特にびまん性病変(ウイルス性肝炎、脂肪肝、網状肝炎、肝硬変など)を判断するために有用です。しかし、生検では必ずしも局所的な肝病変(肉芽腫、腫瘍、膿瘍など)を診断できるとは限りません。生検組織に門脈管が認められないことや組織サンプルのサイズが小さいことも、生検から得られる情報量の少なさの理由となります。

組織柱の高さは1~4cm、重量は10~50mgで十分とされています。組織サンプルは通常、等張塩化ナトリウムを含む10%ホルマリンで固定されます。標本はヘマトキシリンおよびエオシン染色を行い、結合組織の有無を確認するためにPAS反応を行います。さらに、パラフィンブロックから採取した組織柱は、後期検査に用いることができます。結果を適切に解釈するためには、組織サンプルは少なくとも2cmの長さで、4つの門脈路を含んでいる必要があります。

肝生検の禁忌

肝生検の適切な技術を用い、すべての禁忌を厳守すれば、この処置中の合併症は比較的少なくなります。最も危険な合併症としては、出血、胸膜ショックの発症、隣接臓器の損傷、胸腔または腹腔の感染などが挙げられます。肝生検後、穿刺部位、心窩部、右肩、右鎖骨上部に疼痛が生じることがしばしばあることを覚えておく必要があります。これらの症状は通常、危険なものではなく、しばらくすると自然に消失します。

肝生検の禁忌は次のとおりです。

絶対:

- 重度の凝固障害 - プロトロンビン時間が3秒を超えるか、プロトロンビン指数が70%以下。

- 末梢血中の血小板数が60×10 9 /l以下である;

- 出血時間の増加;

- 肝臓エキノコックス症の疑い;

- 肝血管腫の疑い

- 患者がこの処置を受けることを拒否すること。

相対的:

- 顕著な腹水;

- 右側胸膜炎;

- 胆管炎;

- あらゆる病因による胆道閉塞。

[

[