耳下腺(glangula parotidea)は一対の唾液腺で、漿液性の分泌物を分泌します。不規則な形状をしており、外側は薄い被膜で覆われています。重量は20~30gです。

耳下腺は、その大部分が下顎枝の外表面に位置し、小部分が下顎枝、内翼突筋、乳様突起、胸鎖乳突筋、二腹筋後腹筋、外耳道下壁によって形成される顎後窩に位置しています。腺の形状は非常に多様ですが、多くの研究者は三角錐に類似しているとしています。しかし、実際には耳下腺を他のものと比較することは困難です。

耳下腺には、外面、前面、後面、そして2つの基底、あるいは多くの研究者の言葉を借りれば「2つの極」という3つの表面があります。腺の前縁は咬筋の外面をある程度覆い、後縁は胸鎖乳突筋を覆います。下極はしばしば下顎角に達し、上極は頬骨弓に達することもあります。

耳下腺唾液腺は、顔面固有筋膜の浅葉である耳下腺咀嚼筋膜によって形成される鞘に囲まれています。この鞘は、咬筋とともに、上部で頬骨および頬骨弓に、下部で下顎角の外表面に付着しています。咬筋の後縁で、咬筋膜は分岐し、この筋肉の外表面に位置する部分を包み込みます。前方では、固有筋膜は密な葉であり、そこから突起が腺の厚みに貫通して小葉に分割されます。耳下腺管の走行に沿って筋膜は厚くなり、随伴する血管と、場合によっては追加の腺小葉を含みます。腺床は、耳下腺咀嚼筋膜の葉によって制限された空間です。腺の筋膜の内小葉は、胸鎖乳突筋と二腹筋の鞘(後腹筋)と茎状突起から伸びる筋肉の鞘によって形成されます。前方には内翼突筋の筋膜鞘、下方および内側には茎状舌骨筋と二腹筋の鞘(前腹筋)があります。外耳道に面した腺の上面と、腺の咽頭突起の内面は筋膜で覆われておらず、緩い組織によって隔てられています。棘を持つ耳下腺は、外耳道と顎関節包の間の隙間に入ります。咽頭突起の領域、内面が二腹筋と茎状舌骨筋の後腹筋に面する下部にも、強い筋膜があります。腺の内面のうち、筋膜に覆われていない部分は、咽頭周囲腔の組織に隣接しています。耳下腺咀嚼筋膜は、隣接する構造の筋膜層(外側は頸部浅筋膜、後方は椎前筋膜、内側は茎突咽頭腱膜および血管鞘)に侵入します。被膜の厚さは、年齢と性別によって異なります。

皮膚は容易にずれ、その下には薄い皮下脂肪組織層があり、腺筋膜の外葉を囲み、隣接領域の組織へと浸透しているため、腫瘍浸潤はあらゆる方向に妨げられることなく広がります。耳下腺咬筋膜の深葉は、腺を咽頭側壁、二腹筋の後腹筋、茎状突起に付着する筋肉および靭帯、そして内翼突筋の後面から分離しています。

腺の後端では、筋膜の内側の小葉が外側の小葉と融合し、下顎の角では、両方の小葉が下極と顎下腺を分ける強力な仕切りを形成します。

血管と神経の筋膜鞘は腺の被膜と癒合しているため、それらの出入口部位の被膜に損傷は残りません。しかしながら、病理学的過程が外頸動脈に沿って頸動脈三角部領域に、また内上顎動脈に沿って咀嚼腔の上顎翼突裂に広がる可能性が指摘されています。

耳下腺管の上の前縁に、直径1~2cmの別の葉が存在することがあります。これは10~20%の患者に発生し、腫瘍の発生源となることがあります。

耳下腺は、耳下腺唾液管から分泌物を分泌します。通常、これは主唾液管であり、途中で側方管(7〜18)を受け取ります。場合によっては、ほぼ同じ直径の2つの管が融合して形成され、分岐構造を持つこともあります。耳下腺管は、上部3分の1と中部3分の1の境界で発生し、斜め上方および前方に向けられ、その後、下方に向きを変えて、咬筋の外表面に沿って水平に進みます。その端で、管は内側に曲がり、脂肪組織と頬筋を斜めに貫通します。次に、管は頬の粘膜に沿って5cm位置し、上部の第二大臼歯の高さ、または上部の第一大臼歯と第二大臼歯の間の口腔前庭に開口します。耳下腺管の開口部は丸みを帯びた形状、または狭いスリット状で、しばしば乳頭状の隆起部に位置します。管の直径は3mm、長さは15~40mmです。耳下腺の副葉の管が耳下腺管に流入するため、多くの研究者は耳下腺管を独立した腺とは呼ばない理由があります。耳下腺管の前縁はしばしば大きく前方に突出し、咬筋の前縁にほぼ達します。このような場合、耳下腺管の起始部は耳下腺に覆われます。

多くの解剖学者や外科医は、耳下腺管の投影を、耳介の耳珠と口角を結ぶ線に沿って定義します。小児では、耳下腺管は口角と耳介葉を結ぶ線に沿って投影されることが多いです。

耳下腺には、多数の血管、リンパ管、神経、リンパ節が通っています。ほとんどの場合、血管は腺の厚みのある部分、前面に近い部分に位置しています。時には、腺の内面に沿って血管が通ることもあります。最大の血管は外頸動脈で、腺の実質としっかりと癒合し、そこで後耳介静脈、浅側頭静脈、横顔静脈、上顎静脈に分岐します。外頸静脈は外頸動脈の外側に位置し、後耳介静脈と横顔静脈が流入します。静脈血は、浅側頭静脈と上顎静脈が合流して形成される下顎後静脈から流出します。

神経支配:感覚 - 耳介側頭神経の耳下腺枝、分泌(副交感神経) - 耳介側頭神経の線維(耳神経節から)、交感神経 - 外頸動脈神経叢から。

耳下腺唾液腺は耳介側頭神経の耳下腺枝によって支配され、分泌線維は耳神経節から生じ、交感神経は浅側頭動脈に随伴する。副葉と耳下腺管は顔面神経の枝によって支配される。

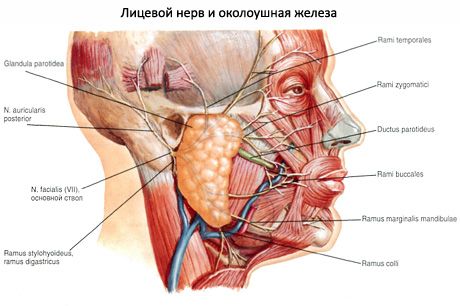

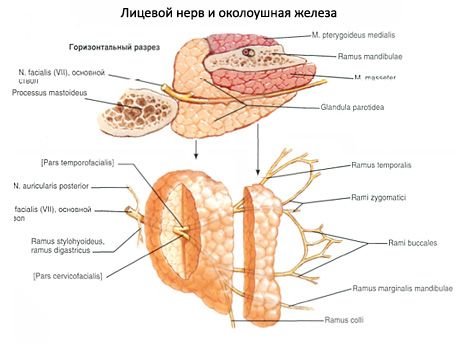

耳下腺唾液腺には、顔面神経の頭蓋外部分、つまり第 VII 頭蓋神経が浸透しています。顔面神経は茎乳突孔を通って頭蓋骨から出ます。後縁までの神経の長さは平均 10 mm です。一部の外科医が指摘するように、手術中に下顎を前方に引くことでこの部分の神経を長くすることができます。顔面神経は、ほとんどの場合、腺の中央 3 分の 1 を浸透します。腺の実質内では、神経は約 15 mm の共通幹に沿って通過し、常に外頸動脈と外頸静脈から外側に向かっています。その後、顔面神経は 2 つの枝に分岐します。1 つの枝は水平に進み、共通幹の経路を継続し、3 つの枝に分岐します。もう 1 つの枝はほぼ直角に下向きになり、腺の実質内で最も長い距離 (約 20 mm) を通過し、これも 2 つの枝に分岐します。非常に稀ですが、顔面神経が器官に入る前に分岐することがあります。腺自体では、神経は互いに広く吻合しているため、手術中に神経を分離することが非常に困難になります。顔面神経には、側頭枝、頬骨枝、頬側枝、下顎縁枝、頸枝の5つの主要な枝が腺組織から顔面筋へと伸びています。

研究者の一般的な見解によれば、顔面神経の5つの主枝の地形は非常に多様です。顔面神経の分岐には様々なバリエーションが報告されています。実際の手術において、口角に向かう下顎枝を見つけるための目印として耳下腺管の位置が、頬骨枝を見つけるための目印として眼角と耳介葉を結ぶ直線が用いられます。

耳下腺唾液腺には、下顎神経の枝である耳介側頭神経も浸透しています。耳介側頭神経は、下顎骨の関節突起のわずかに下方および後方から腺を貫通し、多数の細い幹に分岐します。これらの幹の形態は複雑です。枝の1つは浅側頭動脈に随伴し、他の枝は板状の肥厚部を形成します。そこから多数の極細枝が様々な方向(耳介の皮膚や外耳道を含む)に分岐し、外頸動脈の交感神経叢と吻合します。

耳下腺には浅部と深部があります。浅部は、咬筋に位置する腺の部分に対応します。深部は、下顎枝の後ろの窪みを占めます。顔面神経とその結合組織鞘は腺の厚みを貫通しており、その外側が浅部、内側が深部です。

血液供給:側頭動脈表面の耳下腺枝、後顎静脈への静脈流出。

リンパドレナージ:表在耳下腺リンパ節および深耳下腺リンパ節へ。

どのように調べる?

[

[