下顎(下顎骨)は頭蓋骨の中で唯一可動する骨です。下顎は対になっておらず、体部と2本の枝から構成されています。

下顎体(下顎体)は前方に湾曲し、凸状になっています。体部の基底部である下縁は厚く丸みを帯びており、上縁は歯槽弓(歯槽弓)を形成しています。歯槽弓には、16本の歯のための開口部(歯槽(歯槽歯茎))があり、薄い骨性の歯槽間隔膜で区切られています。歯槽弓の外側には、歯槽に対応する凸状の歯槽隆起(歯槽隆起)があります。下顎体の前部正中線に沿って、小さなオトガイ突起(オトガイ突出)があります。その後ろ側、第2小臼歯の高さにオトガイ開口部(オトガイ孔)があります。

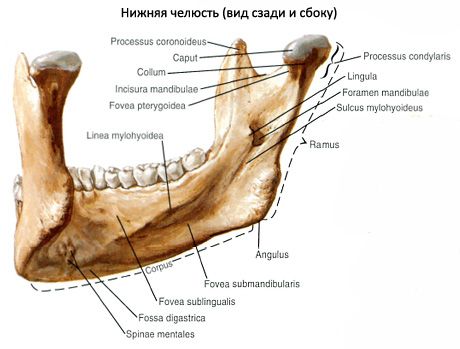

凹状の内面の中央には、小さな突起、オトガイ棘(spina mentalis)があります。その両側には二腹窩(fossa digastrica)があります。オトガイ棘の上、歯槽に近い側の両側には、舌下窩(fossa sublingualis)があります。これは舌下唾液腺の痕跡です。顎舌骨線(linea mylochiodea)は斜め上方に伸びています。その下、臼歯の高さには、顎下窩(fossa submandibularis)があり、そこに同名の唾液腺が存在します。

下顎枝(下顎枝)は対になっていて、下顎体の後方に向かって上方に伸びています。下顎体が枝に入る部分に下顎角(下顎角)があります。その外側には咬筋結節(咬筋結節)があり、内側には翼突筋結節(翼突筋結節)があります。下顎枝の内側には下顎開口部(下顎孔)があり、そこから下顎管(下顎孔)が伸び、オトガイ開口部で終わります。上方から、下顎枝は前鉤状突起と後顆頭の2つの突起に分岐します。

鉤状突起(processus coronoideus)は、下顎切痕(incisure mandibulae)によって顆頭突起から分離されています。鉤状突起の基部から最終大臼歯まで、頬側隆起(crista buccinatoria)が走っています。

顆状突起 (processus condylaris) は下顎頸部 (collum mandibulae) に入り、下顎頭 (caput mandibulae) で終わります。

何を調べる必要がありますか?

どのように調べる?

[

[