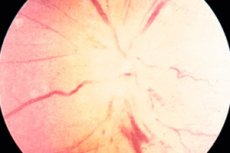

虚血性神経障害といえば、誰もがすぐに思い浮かべるのは、眼球の一部における血行障害によって引き起こされる視神経の病変です。より正確には、眼球に接する神経自体の部位にも影響が及びます。特に、眼球内および眼球後部は虚血性病変の影響を受けやすい部位です。

虚血性視神経症

虚血性視神経症には、視神経の病変の局在が異なる2種類の病態があります。前部虚血性視神経症は、眼球内部、強膜によって制限された眼球内領域における神経線維の病変です。これは視神経の最も短い部分(わずか0.5mm)であり、視神経乳頭が存在します。

視神経乳頭の虚血性疾患(病変の前部形態では、網膜、脈絡膜、または強膜層が影響を受けます)は、従来の眼底検査の助けを借りても、すでに早期の段階で発見される可能性があります。

後部虚血性視神経症は、眼窩内(眼球後部とも呼ばれる)部に生じる変化です。この部位の長さは2.5~3.5cmで、強膜と視神経管の眼窩開口部の間に位置しています。残念ながら、病変の初期段階ではこの部位の神経への血流障害は眼底検査や網膜撮影では確認できません。電気生理学的検査と血管(頸動脈、眼動脈、滑車上動脈)のドップラーグラフィーのみが診断に役立ちます。

最初の症例と同様に、この病気は主に高齢者に発症します。同時に、この病状の検出頻度は男性の方が女性よりも著しく高くなります。

両病態の主な特異的症状は、血管痙攣、血栓閉塞、または硬化性変化による視力の急激な低下であると考えられています。全身性疾患や急性失血の影響も否定できません。

しかし、虚血性プロセスは視神経領域だけでなく、神経系の他の構造にも発生する可能性があります。いずれの場合も、神経障害の原因は、特定の神経に栄養を送る血管の血流障害です。

顔面神経の虚血性神経障害

これは頭蓋部で最も若い神経の一つの損傷です。この損傷を受けやすい神経は、顔の表情を調節する重要な機能を担っています。言い換えれば、顔面筋の神経支配を担っています。この機能低下は、顔面に奇妙なしかめっ面が現れ、自分ではコントロールできないことにつながることは明らかです。また、顔面神経の特定の枝付近を通過する血管の一つに循環障害が生じると、神経線維の劣化が起こることもあります。

顔面神経は比較的複雑な分岐構造をしており、その神経線維は舌の感覚、唾液分泌、涙液分泌を司る他の構造の神経線維と絡み合っています。脳幹深部にある顔面神経核のすぐ近くには、他の神経(聴神経、外転神経、三叉神経)の核も存在します。これらの神経構造が損傷を受けると、顔面神経損傷の症状(目や口が半分閉じている、顔貌の歪み、頬のたるみなど)に加えて、味覚の変化、斜視、難聴、唾液分泌、過度の流涙などの症状が現れることがあります。

統計によると、このタイプの病変の発生率は約0.025%です。治療期間は21~30日と非常に長く、回復期間は軽症で3週間、重症で6ヶ月かかることもあります。予後は神経損傷の程度によって異なります。完全な筋麻痺の場合、予後は半減します。患者の半数では筋可動性が完全に回復します。部分的な麻痺の場合、この数値は85%に上昇します。10人に1人の患者は再発する可能性があります。

顔面神経の損傷の程度に応じて、顔の表情障害は奇妙な仮面のような表情に変わります。完全な筋弛緩を伴う場合は、奇妙な表情が観察されます。通常、この変化は片側のみに起こり、顔の片側は通常の表情を保ちますが、もう片側はしかめっ面になります。額、目の周り、鼻唇三角のしわはすべて消え、まぶたと口角が下がり、目の隙間が異常に広がり、目を完全に閉じることができません。口がわずかに開いているため、特に流動食などの食事が困難になります。

さて、頭から体へと話を進めましょう。肩の部分には、胸脊神経と頸神経からなる神経叢があります。その下(腕に沿って)には、長短さまざまな枝が分岐しており、その神経に栄養を送る血管の血流が阻害されると、どの枝も虚血性障害を受ける可能性があります。

腕神経叢の長い枝の一つが正中神経です。正中神経は腋窩部を上腕動脈と並んで通過し、上腕骨の内側縁に沿って伸びます。肩の付け根ではストラザー靭帯の下を通り、回内筋と呼ばれる円筋の厚みに入り込み、前腕に出ます。この部分では、神経に枝はほとんどなく、前腕と手の領域に現れます。

前腕では、この神経は指の屈曲運動を司る筋肉の下を通過します。ここでは、前腕筋群全体がこの神経の制御下にあります。

正中神経は、手根管とも呼ばれる手首の管を通って手の領域に入ります。ここで正中神経は、親指の動きと、3.5本の指の手のひら側の皮膚の感覚を司る筋肉(親指、虫様筋、手関節を含む)への神経支配を担っています。

正中神経の特殊な解剖学的構造のため、最も脆弱な部位はトンネルと考えられています。トンネルとは、神経が筋肉、靭帯、関節の間を通過する部分で、神経に栄養を供給する近くの動脈と圧迫される場所です。トンネル症候群には、手根管症候群、円形回内筋症候群、ストラザーズバンド症候群などがあります。

正中神経の虚血性神経障害

この場合、虚血性神経障害ではなく、正中神経の圧迫性虚血性神経障害について言及していることが明らかになります。この神経障害では、神経と血管の圧迫によって虚血が発生します。このような圧迫の原因としては、外傷、腫瘍、筋肉や関節の炎症や変性プロセスなどが挙げられます。トンネル症候群は、神経や血管が圧迫されるような職業活動や作業の日常的な遂行と関連している場合もあります。

この病態を最も強く示唆する症状は、前腕、手、そして人差し指と中指の3本指の内側部分に現れる激しい痛み、患部の腫れ、患部の熱感(虚血を伴う場合は、チアノーゼと低体温を伴う逆反応がしばしば観察される)、そして時には手と手のひらのしびれやチクチク感などが挙げられます。指を握りしめたり、親指を曲げたり曲げたりすることができず、人差し指も通常は曲げられません。中指を曲げることで、特定の困難が解消されます。

尺骨神経の虚血性神経障害

尺骨神経は腕神経叢のもう一つの長い枝であり、その神経を栄養する血管と共に圧迫され、尺骨神経の圧迫性虚血性神経障害を引き起こすことがあります。この神経も前腕からのみ枝を出しますが、尺骨屈筋、手、指の深屈筋の一部、母指の内転筋、骨間筋および虫様筋、末指の筋肉、手のひらと指の皮膚を支配します。

この神経は尺骨動脈と共に、肘管(別名尺骨管)と手首部のギヨン管を通過します。これらの圧迫は最も頻繁に観察され、手の筋力低下を伴います。そのため、日常的な動作(手に物を持つ、テキストを入力する、キーボードを弾くなど)ができなくなります。しびれもまた、この病態の特徴的な症状であり、小指と薬指の一部、そして手のひらの外側に感じられます。

肘に不快感や痛みを感じることがあり、それが手首や手に広がることもよくあります。指の中指と外指節は常に曲がっており、まるで捕食者の爪のような印象を与えます。

この病態の原因は、前述のタイプの神経障害と同じです。外傷、炎症、リウマチ性変化、そして肘や手首周辺の神経を圧迫する特定の作業や悪い習慣などが原因となります。

腕神経叢から出るもう一つの長い枝は橈骨神経と呼ばれます。橈骨神経は脇の下の背面に沿って走り、広背筋と上腕三頭筋腱の交点に留まります。この部分で橈骨神経が圧迫されることがあります。

その後、神経は上腕骨溝に沿って骨自体の周りを螺旋状に進み、そこでも圧迫を受ける可能性があります。この神経は肘の領域でも圧迫を受ける可能性があり、肘の内側部に沿って進み、浅枝と深枝の2つの枝となって手へと下降します。

虚血性橈骨神経障害

橈骨神経は、前腕と手を伸ばし、親指を外転させ、指の基節骨を伸ばし、手のひらを上向きにする筋肉の神経支配を担い、肘、肩の後ろ、前腕の後ろ、手の一部、および末端(遠位)指節骨を除く最初の 3 本の指に感覚を与えます。

橈骨神経の虚血性神経障害は、外傷、腫瘍、止血帯の不適切な解除、肘や手首の頻繁な屈曲、睡眠中の圧迫などによる圧迫によって引き起こされることがあります。腋窩部の圧迫は、松葉杖の使用や、座っている際に膝を曲げた脚に寄りかかることで起こります。手首部の橈骨神経の圧迫は、手錠を装着している際に起こる可能性があります。

虚血性神経障害の原因は、橈骨神経とその栄養血管周辺の組織における炎症性および変性性変化である可能性があります。また、全身性感染症や重度の中毒によって虚血が生じることもあります。

脇の下の神経損傷の場合、症状は前腕、手、そして手のひらに近い指の指節の領域で腕を伸ばすことが困難になることです。手の筋力は著しく低下します。腕を上げても、手はぶら下がったままになります。親指を横に動かすことができず、最初の3本の指の甲にしびれやチクチクする感覚を感じますが、末節の感覚は残っています。

神経が螺旋管内で影響を受けている場合、肘の反射や肘での腕の伸展は損なわれず、肩の後ろの感度も損なわれません。

肘関節付近の神経が影響を受けると、肘を曲げるたびに手の甲に痛みとしびれを感じます。この場合、前腕の感覚は正常のままか、わずかに低下することがあります。

手首周辺の神経損傷は、ターナー症候群(骨折を伴う)と橈骨トンネル症候群(浅枝の圧迫を伴う)の2つの症候群に特徴付けられます。どちらの場合も、手の甲と指が麻痺し、親指の甲に灼熱感と痛みが生じ、それが腕全体に広がることもあります。

上肢には、さらに短い神経(長胸神経、鎖骨下神経、腋窩神経、肩甲上神経、肩甲下神経など)と、長い枝(前腕筋皮神経と正中神経)が存在します。これらの神経も虚血の影響を受ける可能性がありますが、前述の神経に比べると発生頻度ははるかに低いです。

上肢の虚血性神経障害はもはや高齢者特有の病態ではなく、若年層や中年層、つまり生産年齢層によく見られるようになりました。

そして、静脈瘤や脚の怪我の頻繁な症例を考慮すると、虚血性神経障害も想像できないわけではない下肢の神経は、私たちに何を伝えているのでしょうか?

脚の筋肉の働きは、2種類の神経叢によって制御されています。1つは腰神経叢、もう1つは仙骨神経叢です。腰神経叢からは複数の枝が伸び、腸骨胸骨部、鼠径部、性器、大腿部を通過します。腰神経叢には、側方神経と閉鎖神経も含まれます。

これらの枝はすべて骨盤と大腿部の筋肉と皮膚の神経支配に関与しており、程度の差はあれ虚血の影響を受ける可能性がありますが、仙骨神経叢の神経ほど頻繁ではありません。

仙骨神経叢は尾骨神経、生殖神経、坐骨神経の3つの神経節に分かれています。しかし、仙骨神経叢の神経線維の中で、臀部を走ることから坐骨神経と呼ばれる最も大きな神経と、そこから枝分かれする腓骨神経と脛骨神経が最も損傷を受けやすいです。坐骨神経は、大腿部の長さの後半、膝窩付近で2つの不等枝に分岐します。

坐骨神経は骨盤内を通り、特別な開口部を通って骨盤の背面から出て、梨状筋の下を通り、大腿部に沿って後部を走り、膝窩から少し離れたところで分岐します。この神経のおかげで、私たちは膝を曲げることができます。

坐骨神経は、外傷、腫瘍、血腫、動脈瘤、そして長期間の圧迫などにより、その経路全体にわたって損傷を受ける可能性があります。しかし、最も多く見られるのは、脊柱の様々な病変や誤った筋肉内注射によって変化した梨状筋による圧迫です。

全身性の感染症や炎症性疾患、また身体への毒性作用により、坐骨神経やその他の神経構造が損傷を受ける可能性もあります。

坐骨神経損傷の症状には、神経に沿った刺すような痛み、手足の動きの制限、脚と足の裏のしびれやチクチク感、膝で脚を曲げることの困難などがあります。

坐骨神経の神経障害は、その枝の一つである腓骨神経の病変に次いで頻度が高いです。この神経は膝の下を通り、腓骨の起始部で分岐します。そのため、深枝と浅枝が神経の延長となります。深枝は脛の外側と足の上部に沿って進み、浅枝は脛の前外側に沿って進み、内側枝に移行します。内側枝で神経は皮膚の下に入り込み、2つの枝に分岐します。これらの枝は中間皮神経と内側皮神経と呼ばれます。

腓骨神経の深枝は、足と足趾を伸展させる筋肉、および足の外側を持ち上げるための筋肉の神経支配を担っています。浅枝は、足の回旋と底屈を司る筋肉の感覚を制御し、足趾間と脛の下部の皮膚を神経支配しています。

腓骨神経は、腓骨頭と神経が足から出る部位で最も多く影響を受けます。これらの部位における神経と近傍の血管の圧迫は、上部トンネル症候群および下部トンネル症候群と呼ばれます。きつい靴の着用や四肢の長期固定などの圧迫、外傷、全身感染症、中毒に加えて、脊椎疾患による筋肉および関節組織の変化も原因となる場合があります。稀に、腫瘍、結合組織病変、代謝障害が原因となる場合もあります。

腓骨神経障害

しかし、血管障害(静脈瘤や血管血栓症など)と圧迫が、腓骨神経の虚血性または圧迫性虚血性神経障害を発症する最も一般的な原因であると考えられています。

病態は虚血性と圧迫性であるため、症状は徐々に現れ、時間の経過とともに強度が増します。腓骨神経が膝下の分岐部で麻痺すると、足とつま先の伸展に問題が生じます。足は下方に湾曲したままになり、歩行に支障をきたします。つま先が床につかないように、足を強く持ち上げなければなりません(鶏歩法または馬歩法)。また、脛や足の外側に痛みを感じることもあります。

腓骨神経深枝が虚血性障害によって障害されている場合、足下垂はそれほど顕著ではありませんが、腓骨神経の伸展と足趾の運動に障害が残ります。足背と最初の2つの趾間の感覚の低下が認められます。病気が長期間続くと、足背の骨間腔の陥没が認められることがあります。

腓骨神経浅枝の神経障害では、下腿外側部および足背内側部の感覚が低下します。患者はこれらの部位に痛みを感じることがあります。指の屈曲は障害されませんが、足の回旋運動はやや弱まります。

脛骨神経の虚血性神経障害

脛骨神経は膝窩の中心を通り、腓腹筋の肉質頭の内側頭と外側頭の間を通り、指の屈筋の間を通り、足首の分岐部の内腔へと入ります。そこから神経は足根管に入り、屈筋固定具によって脛骨動脈の1つと共にしっかりと固定されます。この足根管において、神経の圧迫が最も多く発生します。

脛骨神経は、足と下腿の屈曲、足の内側への曲がり、足指のさまざまな動き、末節骨の伸展を司る皮膚と筋肉の動きと感度を制御します。

足根部の圧迫に加えて、脛骨神経の虚血性神経障害は、外傷(多くの場合、運動選手に見られる外傷)、足の変形、不快な姿勢での長時間の保持、膝関節および足首の疾患、腫瘍プロセス、代謝障害、血管病変(例えば、血管壁の炎症および破壊が起こる血管炎)によって引き起こされる可能性があります。

膝下肢の脛骨神経が障害されている場合、病理学的所見は足部の下方屈曲の障害を示唆します(腓骨神経障害の場合は状況が逆ですが、どちらの場合もつま先立ちが不可能です)。動作中はかかとに力を入れ、つま先に体重をかけないようにします。下腿と足の後方の筋肉群は徐々に萎縮し、足は動物の爪のような形になります(尺骨神経の神経障害でも同様の状態が観察されます)。

脛の裏側と、脛の前部下3分の1、足裏の領域に感覚障害が認められます。最初の3本の指の表面全体と5本目の指の裏側でも感覚が低下しています。4本目の指は異なる神経支配を受けているため、部分的に影響を受けています。

逆に、神経障害が外傷性の性質を持つ場合、敏感さが過度に高くなり、皮膚が腫れることがあります。

足根管における神経と神経を栄養する血管の圧迫は、足裏に灼熱感と刺すような痛みとして現れ、ふくらはぎの筋肉に放散します。痛みは、走ったり歩いたりしているとき、また長時間立っているときにも強くなります。足の両縁に病的な知覚過敏が認められます。時間が経つにつれて、足は扁平化し、つま先がわずかに内側に曲がります。アキレス腱のあたりをハンマーで叩くと、患者はその部分に痛みを訴えます。

足裏の正中神経の損傷は、足の内側の縁と最初の3本の足指の背側に痛みとして現れます。舟状骨のあたりを叩く(打診する)と、親指に鋭く突き刺すような痛みを感じます。

足根管における神経の圧迫と脛骨神経内側枝の損傷は、身体活動量の多い人、アスリート、観光客によく見られます。多くの場合、長時間の歩行やランニングによって引き起こされます。

指の領域における脛骨神経の枝の障害は、ハイヒールを愛用する肥満の人によく見られます。そのため、この病態は女性に多く見られます。足の付け根から始まる疼痛症候群を特徴とします。痛みは足の付け根から始まり、最初の2~4本の指にも広がり、立ったり歩いたりすると強くなります。

長時間の裸足歩行や薄い靴底での歩行、高所からの飛び降りによる踵着地などによって、踵部の脛骨神経枝が損傷を受けると、この部位の痛みと知覚の著しい低下が起こります。しかし、患者の中には、踵に不快な感覚(チクチクする、くすぐったいなど)を感じたり、触覚過敏(組織に触れると痛みを感じる)を訴える人もいます。このような症状を恐れて、踵を着かずに歩こうとする人もいます。

私たちの体は、交差する神経と血管の巨大なネットワークに包まれていると言わざるを得ません。体のどの部分でも血流が阻害されると、神経損傷、すなわち虚血性神経障害の発症に容易につながります。こうした障害の原因は全く異なる場合もありますが、神経損傷の影響は常に患者の生活の質に影響を与え、運動能力、労働能力、そして時にはコミュニケーション能力を制限し、精神状態や感情状態にまで影響を及ぼします。