周産期脳症の急性期における頭蓋内血流

重症度I~IIの低酸素性虚血性脳損傷(脳虚血)を有する新生児は、一般的に健康な新生児と同様の脳血行動態の変化パターンを特徴としますが、線状血流速度(主に拡張期血流速度)が低下します。生後3日目以降、健康な新生児と重症度IIの虚血児の脳血流線速度に信頼できる差は認められず、これは検出された障害の可逆性、すなわち「機能的」性質を反映しています。神経超音波検査における脳のエコー特性は正常であり、健康な小児と虚血児のIRに信頼できる差がないことは、脳血行動態の自己調節機能が維持されていることを示しています。

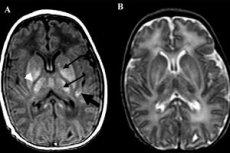

頭蓋内出血の形成を伴うグレード III 脳虚血における脳血行動態パラメータの分析により、新生児の血流を特徴付けるすべてのパラメータが大幅に減少していることが示されました。

さまざまな出血形態における脳血行動態の変化の程度と速度は異なります。グレード I-II の PVS の新生児では、収縮期および拡張期の血流速度の両方が低いことが認められましたが、これは高い血管抵抗によるものでした。この傾向は新生児期全体を通じて持続し、グレード II PVS の患者でより典型的です。血圧は生後 2 日間は低いままで、主に 37.9 ± 1.91 ~ 44.2 ± 1.90 mm Hg の範囲内で変動します。生後 3 日目には、血圧は 56.0 ± 1.80 mm Hg まで上昇しますが、これはグレード II PVS の患者でより頻繁に観察され、出血がグレード III-IV PVS に急速に進行するのを伴います。この場合、ドップラーグラムは変動する特徴を示すことがよくあります。

したがって、グレードIII~IVのPVKは、生後4~6日間持続する重度の動脈性低血圧を背景に発症することが最も多く見られます。致死的な転帰に至る症例では、機能している動脈管を除外した後の拡張期血流は、生後6~8時間では測定できません。グレードIIIの重篤なPVKにおける血流速度の低下、特に拡張期の血流速度の低下、脳動脈のIRの上昇、そして血流の変動性は、予後不良の兆候であり、これらの小児の多くは死亡します。ドップラー画像指標の安定化は、治療の有効性の基準となります。

周産期脳病変は主に虚血性局所病変を伴う:脳室周囲白質軟化症および皮質下白質軟化症は、新生児期初期を通じて脳血管の抵抗が一貫して高いことを特徴とします。IR の上昇は PVL 患者で最大になります。拡張期血流速度の低下は、頭蓋内血流の減少と脳虚血の増加を示します。その後、IR はわずかに低下します。脳室周囲のエコー輝度が上昇し、仮性嚢胞が小さい生後 3~4 週の小児(嚢胞性 PVL 期)では、高い IR(0.8~0.9)が観察され、治療の有無にかかわらず長期間持続します。これらの症例における重度の頭蓋内圧亢進と高い IR は、脳損傷の重篤さと不可逆性を反映した極めて不良な予後兆候です。

「生理的」な脳室周囲エコー輝度増加(脳室周囲ハロー)現象を示す乳幼児では、生後1~4日目に脳実質の軽度低灌流と低血圧が観察されます。生後4~7日目からは、これらの新生児の動脈圧は健康な乳幼児の同様の指標に相当し、場合によってはそれらの値を超えることもありますが、脳血流レベルは変化しません。これは、脳室周囲エコー輝度増加現象において脳血流の自己調節機構が維持されていることを裏付ける説得力のある根拠であり、この在胎週数の乳幼児における脳室周囲領域への血液供給の特殊性を示しています。

新生児の生後1日目におけるIRの診断値および予後値に基づき、低酸素性虚血性脳損傷の診断および予後予測アルゴリズムが提案されています。最も予後不良な兆候は、生後6~8時間における拡張期血流の欠如(IR = 1.0)です(血行動態的に重要な機能動脈管が除外されている場合)。これは、梗塞または脳浮腫(まれ)の発生を伴い、80%の症例で致命的です。生後3日間のIR値が0.9以上になると、1歳児の脳に重篤な器質性病変が発生します。得られたデータは、高い IR 値で特徴付けられる、子どもの生後 1 日目の脳実質の低灌流が、高灌流よりも 1 年後の周産期脳症の結果の予後不良の兆候であることを説得力を持って示しています。

周産期脳症の回復期における頭蓋内血流

生後 1 か月以上の小児と、出産時に慢性子宮内低酸素症または急性低酸素症を患い、回復期に周産期脳症 (PEP) の臨床症状を呈した小児 (生後 1 か月以上の小児) の頭蓋内血行動態の比較分析では、健康な小児では年間を通じて PMA 流域の IR が安定しており、年の前半は 0.66 ~ 0.7、後半は 0.65 ~ 0.69 であることが確認されました。

PEP の臨床症候群を持つ小児では、生後 1 年の間に前大脳動脈の IR 指標の段階的な変化が観察されます。

- 第1段階(「痙攣」または緊張)は、ACA盆地におけるIRの上昇(0.7以上)を特徴とし、平均して生後3~4ヶ月まで続きます。その後、IRは増加から減少へと「負の転向」し、0.72以上から0.65未満へと変化します。

- 第2段階(血管の弛緩)は、急性低酸素症では最大6~7か月、慢性子宮内低酸素症では最大8~11か月続きます。IRは減少します。

- 第3段階:回復現象の段階は12~15ヶ月齢まで続き、場合によってはそれ以上続くこともあります。この段階では、血管床の緊張の回復を判断できます。IRは0.65~0.69の値に戻り、これは重要な予後予測値となります。この段階に基づき、IRが低下したまま(0.65未満)であれば、動脈血管床の緊張の調節における持続的な残留変化を想定できます。私たちの研究における生後1年間の動脈血流指標の変化の段階は、Yu.A. Barashnevによる周産期脳症の経過における臨床段階と一致しています。

静脈血流の研究では、高血圧性水頭症症候群(HHS)の小児では、対照群の小児と比較して、ガレノス静脈からの静脈流出率が有意に高いことが明らかになりました(p<0.01)。HHSの臨床像とガレノス静脈における偽動脈性静脈流出の出現との間には相関が認められます。生後1年目にみられるその他の主要な神経症候群(神経反射興奮性亢進症候群、筋ジストニア症候群、自律神経機能不全症候群、神経麻痺症候群、精神運動発達遅延)と静脈流出の相関分析を実施したところ、これらの症候群とガレノス静脈からの流出率または静脈曲線の性質との間に信頼性の高い関係は認められませんでした。動脈血流と静脈流出指標の正常化率を比較すると、静脈流出は動脈血流指標よりも有意に速く回復することがわかりました(p<0.01)。

臨床医にとって、血管障害のみを有する(神経超音波検査で構造的脳損傷が認められない)小児群を特定することは重要です。生後1年目の小児における頭蓋内血流パラメータを正常範囲内で正しく解釈し、特に周産期脳損傷の臨床像と組み合わせることで、血管障害の除去と脳組織の構造変化の予防を目的とした、より個別的な治療選択が可能になります。ドップラーグラフィーを用いることで、頭蓋内血流のどの部位(動脈血流か静脈血流か)が影響を受けているかを特定することができ、周産期中枢神経損傷のある小児のリハビリテーションプログラムで使用する薬剤の選択を左右します。

幼児の頭蓋内動脈および静脈血管のドップラーグラフィーを使用した包括的な超音波検査により、周産期脳症の原因となる血管病変の早期局所診断の可能性が大幅に広がります。

[

[