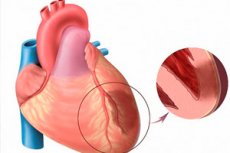

急性心筋梗塞とは、心臓虚血の中でも最も危険な病態の一つを指します。これは、心筋の特定領域の虚血性壊死であり、心筋の酸素需要と血管による酸素輸送量の不均衡によって生じます。一方、心筋梗塞は特に重篤な病態とされ、心内膜から心外膜に至るまで、心室壁全体に壊死巣が広がります。病態は常に急性かつ広範囲に広がり、最終的には梗塞後心硬化症を発症します。典型的な梗塞の病態と比較して、症状は顕著です(例外:心室後壁の梗塞は、しばしば潜在的に進行します)。予後は、救急医療の迅速性に直接左右されます。[ 1 ]

疫学

心血管疾患は、世界の多くの経済的に先進的な地域において、患者にとって最も一般的な死因と考えられています。例えば、ヨーロッパ諸国では、毎年400万人以上が心臓病で亡くなっています。死亡例の半数以上は、高血圧、肥満、喫煙、運動不足といった危険因子に直接関連していることが指摘されています。

心筋梗塞は、冠状動脈疾患の経過における複雑な変種として、現在、成人における主な障害原因となっており、死亡率は 11% です。

貫壁性梗塞は、40~60歳の男性に多く発症します。女性では、このタイプの梗塞の発症率は男性の1.5~2倍低くなります。

近年、20〜35歳の若い患者における経壁病変の発生率が増加しています。

貫壁性心筋梗塞は最も重篤で生命を脅かす疾患の一つであり、入院死亡率はしばしば10~20%に達します。最も予後不良となるのは、糖尿病や高血圧を併発している患者、および心筋梗塞発作の再発患者です。

原因 経口心筋梗塞

大多数の患者において、貫壁性梗塞の発症は冠動脈の主幹または分枝の閉塞と関連しています。この疾患では、心筋への血液供給が不足し、低酸素状態が悪化します。これは心筋への負荷が増加するにつれて悪化します。心筋機能が低下し、心筋の一部の組織が壊死を起こします。

冠動脈の内腔が直接狭くなるのは、次のような理由によります。

- 慢性血管病変、すなわち血管壁へのコレステロール沈着(プラーク)を伴うアテローム性動脈硬化症は、心筋梗塞の発生において最も頻度の高い要因です。心筋梗塞による致死的転帰の95%にアテローム性動脈硬化症が認められます。アテローム性動脈硬化症の一般的な徴候は、血中脂質値の上昇と考えられています。血管内腔が75%以上閉塞すると、梗塞合併症のリスクは劇的に高まります。

- 血管内での血栓の形成と移動(血管血栓症)は、あまり一般的ではありませんが、冠循環における血流閉塞のもう一つの原因となる可能性があります。血栓は、左心室(心房細動や弁膜症により左心室で形成される)から、または閉塞していない卵円孔から冠動脈網に侵入する可能性があります。

特別なリスクグループには、重度の遺伝的素因(家系に心臓や血管の病状がある)を持つ人、ヘビースモーカー、50~55歳以上の人が含まれます。S[ 2 ]

アテローム性動脈硬化の形成に悪影響を与えるものは次のとおりです。

- 不適切な食事;

- 代謝障害、肥満;

- 身体活動不足、筋力低下;

- 動脈性高血圧症と診断された。

- あらゆる種類の糖尿病。

- 全身病理(主に血管炎)。

危険因子

心臓は循環不全や低酸素症に対して常に鋭敏に反応します。冠動脈の内腔が閉塞し、代替の血流が供給できなくなると、30分以内に患部の心筋細胞(心筋細胞)が死滅し始めます。

冠動脈ネットワークの動脈硬化過程の結果としての血液循環の乱れが、症例の 98% における心筋梗塞の「犯人」になります。

アテローム性動脈硬化症は、1本または複数の冠動脈に影響を及ぼす可能性があります。影響を受ける血管の狭窄の程度は、血流の閉塞の程度と狭窄部の長さによって異なります。血圧が上昇すると、内皮層が損傷し、アテローム性動脈硬化プラークが血液で飽和状態になり、その後、血栓が凝固して血栓を形成し、血管腔の自由空間が狭まり、状況が悪化します。

血栓が形成されやすくなるのは次のような場合です。

- アテローム性動脈硬化性プラーク病変の領域内;

- 内皮損傷の領域では;

- 動脈血管が狭窄している部位。

心筋壊死の進行は様々な大きさに及び、心筋壁壊死はしばしば心筋層の破裂を引き起こします。貧血、感染性炎症過程、発熱、内分泌疾患および代謝性疾患(甲状腺疾患を含む)などの因子は、心筋虚血を悪化させます。[ 3 ]

心筋梗塞の発症における最も重要な危険因子は、以下のものと考えられています。

- 血液脂質の不均衡;

- 長期または多量の喫煙;

- 糖尿病;

- 血圧の上昇;

- あらゆる程度の肥満。

- 心理社会的側面(頻繁なストレス、うつ病など)

- 運動機能低下、運動不足。

- 不適切な栄養摂取(植物性食品の摂取量が少ない一方で、動物性脂肪やトランス脂肪を大量に摂取している)

- アルコールの乱用。

「小さい」、比較的まれなリスク要因としては、次のようなものが考えられます。

- 痛風;

- 葉酸欠乏症;

- 乾癬。

心筋梗塞の経過を著しく悪化させる要因としては、次のようなものがあります。

- 男性であること

- 血栓溶解;

- 急性冠動脈疾患;

- 喫煙;

- 冠状動脈疾患の遺伝的悪化;

- 左室不全;

- 心臓性ショック;

- 心室リズム障害;

- 房室ブロック;

- 2度目の心臓発作。

- 老齢。

病因

梗塞の発症のプロセスは、心筋の永久的な変化と心筋細胞の死を伴って進行します。

心筋梗塞の典型的な所見は、心電図検査において、持続時間と振幅が正常範囲を超える異常Q拍動、および胸部誘導におけるR拍動のわずかな振幅増加が認められることです。Q拍動とR拍動の振幅比がデブリードマンの深さを決定します。つまり、Q拍動が深くR拍動が低いほど、壊死の程度は顕著です。心筋壁全体の壊死は、Rノッチの消失とQS複合体の固定を伴います。

冠動脈血栓症が発症する前に、アテローム性動脈硬化性プラークの内皮層が影響を受け、血栓形成因子(トロンボキサンA2など)の上昇が起こります。これは、血行動態不全、血管緊張の急激な変化、カテコラミン指標の変動によって促進されます。

アテローム性動脈硬化性プラークの損傷は、中心壊死、壁外血栓症、そして軽度狭窄を伴い、しばしば貫壁性梗塞または突然冠動脈死症候群の発症に至ります。特に、動脈硬化性リポタンパク質を大量に含む新鮮な動脈硬化性腫瘤は破裂しやすい傾向があります。

心筋損傷の発症は、ほとんどの場合、朝前の時間帯に起こります。これは、冠動脈の緊張の概日リズムの変化とカテコールアミン濃度の変化によって説明されます。

若年期における心筋梗塞の発症は、冠動脈の先天性欠損、感染性心内膜炎による塞栓症、心臓粘液腫、大動脈弁狭窄症、赤血球症などが原因である可能性があります。これらの症例では、心筋の酸素需要と循環器系を通じた酸素供給との間に深刻な不均衡が生じます。心筋梗塞は高カテコール血症によって悪化します。

明らかに、急性心筋梗塞のほとんどの症例では、原因は冠動脈の狭窄性動脈硬化症、血栓症、および長期の閉塞性けいれんにあります。

症状 経口心筋梗塞

貫壁梗塞の臨床像はいくつかの段階を経て進行しますが、それぞれの段階は症状が異なります。

最初の段階は前駆期、すなわち心筋梗塞前期で、約1週間続き、ストレスや身体的負荷に伴って発症します。この時期の症状は、狭心症発作の出現または悪化を特徴とし、発作の頻度と重症度が増し、不安定狭心症へと移行します。全般的な健康状態も変化します。患者は、やる気のない脱力感、疲労感、気分の落ち込み、不安、睡眠障害を経験し始めます。以前は痛みの緩和に役立っていた鎮痛剤が、効かなくなります。

その後、何の処置も施されない場合、病状の次の段階である急性期に移行します。その持続時間は、心筋の虚血から壊死の最初の兆候が現れるまでの時間です(通常は30分から2時間)。この段階は、心臓の痛みが一気に爆発することから始まり、上肢、首、肩または前腕、顎、肩甲骨に放散します。痛みは持続性(長引く)または波状のいずれかです。自律神経系の刺激の兆候が見られます。

- 突然の脱力感、息切れを感じる。

- 死に対する強い恐怖感。

- 「びしょ濡れの」汗。

- 安静時でも呼吸困難がある。

- 吐き気(嘔吐に至る可能性あり)。

左室不全が発症し、呼吸困難と脈圧低下を特徴とし、続いて心臓喘息または肺水腫が出現します。心原性ショックの合併症が生じる可能性があります。大多数の患者に不整脈が認められます。

最初の兆候

貫壁性梗塞の最初の兆候は、発作が発症する数時間前、あるいは数日前に現れることがよくあります。健康に気を配っている人は、これらの兆候に注意を払い、適切なタイミングで医師の診察を受けるべきです。

最も可能性の高い、差し迫った病状の兆候:

- 身体活動、強い感情状態や経験の直後または時々胸痛が発生する。

- 狭心症発作の頻度の増加(以前に狭心症発作があった場合)

- 心臓が不安定になる、動悸が強くなる、めまいがするなどの症状。

- ニトログリセリンの効果がないこと(以前は薬で胸の痛みが軽減されていたが、現在は軽減されていない)。

状況の深刻さを理解することが重要です。記録されているすべての経壁梗塞症例のうち、少なくとも20%は発作後60分以内に死亡しています。そして、ここでは原則として医療従事者の責任ではありません。致命的な転帰は、患者またはその家族が医師への連絡を急がず、適切なタイミングで「救急」を呼ばなかったために発生します。家族に心臓発作のリスクが高い人がいる場合、心臓発作発生時の行動手順をすべての近親者が明確に理解しておく必要があることを覚えておく必要があります。

経壁性心筋梗塞は、かなり強く持続する疼痛症候群によって疑われることがあります。胸部に、締め付けられるような痛みや、点状の痛みなどの痛みが感じられ、上肢(多くの場合左)、肩または首、体の側面、または肩甲骨に「反り返る」ような痛みが見られます。注意すべきその他の徴候:

- 呼吸するのに十分な空気がないという感覚。

- 恐怖感、自分の死の予感。

- 発汗の増加;

- 皮膚の蒼白。

心筋梗塞と通常の狭心症発作との違いの一つは、安静時には疼痛症候群が自然に消失せず、ニトログリセリンの再吸収後も消失せず、15~20分以上持続することです。[ 4 ]

ステージ

形態学的徴候によると、心筋梗塞の経過には 3 つの段階があります (病状の持続期間を日数で規定する方が適切であるため、診断ラインでこれらが示されることはほとんどありません)。

- 虚血段階(以前は急性局所虚血性心筋ジストロフィー段階と呼ばれていました) - 最大 6 ~ 12 時間続きます。

- 壊死段階 - 最大 1 ~ 2 週間続きます。

- 組織化段階 - 最長 4 週間以上続きます。

フォーム

病変の局在に応じて、経壁梗塞の種類を区別します。

- 前壁病変(前壁、前上壁、前外側壁、前壁中隔の貫壁梗塞)

- 後壁(下壁)の病変(下壁、下外側壁、下後壁、横隔膜梗塞)

- 頂側外側病変、上側外側病変、基底側外側病変;

- 後部、外側、後基底、後外側、後中隔病変;

- 広範囲の右室梗塞。

病的な壊死過程の広がりに応じて、経壁性以外にもさまざまなタイプの梗塞巣が存在します。

- 校内;

- 心外膜下層;

- 心内膜下。

ほとんどの患者は心壁貫通病変および心内膜下病変と診断されます。

損傷の程度に応じて、次のように区別されます。

- 微小壊死(別名、局所壊死)

- 浅い壊死;

- 大局所壊死(さらに、小、中、広範囲の型に分類されます)。

心筋前壁の貫壁性梗塞は、左冠動脈主幹部またはその分枝である前下行枝の閉塞を伴うことが多い。病理学的には、心室性期外収縮または頻脈、上室性不整脈を伴うことが多い。伝導障害は、伝導系の構造の壊死を伴うため、通常は安定している。

心筋下壁の貫壁梗塞は、横隔膜に隣接する領域、すなわち後壁の横隔膜部分を侵します。このような梗塞は、後横隔膜梗塞、横隔膜梗塞、または下壁梗塞と呼ばれることもあります。このような病変は腹部型で進行することが多く、急性虫垂炎や膵炎などの疾患と混同されることがよくあります。

左室心筋梗塞は、心室壁全体にわたる病変の大部分を占めます。壊死巣は、前壁、後壁、下壁、心尖部、心室中隔に限局する場合もあれば、複数の領域を同時に侵す場合もあります。右室が侵されることは比較的まれであり、心房が侵されることはさらにまれです。

経壁性前外側壁心筋梗塞は、左室損傷の一形態であり、心電図上でI誘導、aVL誘導、V4-6誘導におけるQ波の増強、孤立性ST波からの上方偏位、および冠動脈T波陰性化が認められます。左室側壁前面は、左回旋枝または斜枝の閉塞により影響を受けます。

経壁下外側心筋梗塞は、前下行枝または冠状動脈幹の閉塞によって起こります。

側壁の心筋梗塞は、対角動脈または左回旋動脈の後外側枝の閉塞によって発生します。

経壁性前中隔心筋梗塞は、左室前壁の右側部分と、左室右壁でもある心室中隔前部に壊死巣が位置することを特徴とします。この病変の結果、興奮ベクトルは後方および左側に分散するため、特徴的な心電図変化は右胸部誘導においてのみ認められます。

広範性心筋梗塞(広範性心筋梗塞または病的QSを伴う心筋梗塞とも呼ばれる)は、最も危険な病態であり、患者にとって非常に重篤で生命を脅かす結果をもたらします。広範性心筋梗塞では、患者に回復の見込みはほとんどありません。

合併症とその結果

残念ながら、貫壁性梗塞の合併症は珍しくありません。合併症の発症は、病気の予後を劇的に変化させる可能性があります。最も一般的な副作用としては、心原性ショック、重度のリズム障害、急性心不全などが挙げられます。

遅延型転帰の大部分は、壊死した心臓組織の領域に結合組織層が形成されることに起因します。心臓手術(大動脈冠動脈バイパス術、経皮的冠動脈造影など)を行うことで、予後は比較的改善されます。

患部の結合組織置換により、心筋の完全な収縮が阻害されます。伝導障害が発生し、心拍出量が変化し、心不全が生じ、臓器は重度の低酸素症に陥り始めます。

心臓が新しい動作環境に最大限適応するには、時間と集中的なリハビリテーションが必要です。治療は継続的であるべきであり、専門医の綿密な監督の下、身体活動を徐々に増やしていく必要があります。

最も一般的な遅発性合併症には以下のものがあります:

- 心臓動脈瘤(心臓壁の構造変化と袋状の膨らみにより、血液の吐出量が減少し、心不全が増加する)

- 血栓塞栓症(身体活動不足または医師の指示に従わなかった場合に発生する可能性があります)

- 慢性心機能不全(左室収縮活動の障害の結果として発生し、脚の浮腫、呼吸困難などの症状として現れます)。

貫壁性梗塞後の合併症のリスクは、患者の生涯にわたって存在します。特に、再発や発作の再発は多く見られます。再発を防ぐ唯一の方法は、定期的に心臓専門医を受診し、その指示を全て厳守することです。

貫壁性心筋梗塞は非常に重篤な病態であり、合併症が併発すると、患者に回復の見込みはほとんどありません。最も一般的な後遺症には以下のものがあります。

- 心臓の律動活動の異常(心房細動、期外収縮性不整脈、発作性頻脈)。心室細動が発生し、さらに心室細動へと移行すると、患者は死亡することが多い。

- 左室機能不全を伴う心不全が悪化し、その結果、肺水腫、心原性ショック、急激な血圧低下、腎臓濾過の阻害、そして致命的な結果をもたらします。

- 肺動脈血栓塞栓症は肺の炎症、肺梗塞を引き起こし、死に至ります。

- 心筋破裂および心膜腔への血液の破裂による心タンポナーデ。ほとんどの場合、患者は死亡します。

- 急性冠動脈瘤(瘢痕領域の膨らみ)に続いて心不全が悪化します。

- 血栓性心内膜炎(心腔内でのフィブリン沈着と、それがさらに剥離して脳卒中を引き起こす、腸間膜血栓症など)。

- 心筋梗塞後症候群には、心膜炎、関節炎、胸膜炎などの発症が含まれます。

実際の症例が示すように、心筋梗塞を発症した患者の大部分は、梗塞後早期(2ヶ月未満)に死亡します。急性左室不全を併発すると、予後は著しく悪化します。[ 5 ]

診断 経口心筋梗塞

診断措置は可能な限り速やかに実施する必要があります。同時に、心臓病だけでなく多くの疾患が類似した臨床像を伴う可能性があるため、診断の完全性を軽視してはなりません。

主な検査は心電図検査であり、冠動脈閉塞が示唆されます。症状、特にニトログリセリンの投与に反応しない20分以上続く顕著な胸痛症候群に注意することが重要です。

他に注意すべき点:

- 発作に先立つ病理学的兆候。

- 首、顎、上肢の痛みの「反動」。

貫壁性梗塞では、疼痛感覚がより強くなることが多く、同時に呼吸困難、意識障害、失神を伴うことがあります。貫壁性病変には特異的な徴候はありません。不整脈、徐脈または頻脈、湿性嗄声などがみられることがあります。

機器診断は、まず心電図検査によって行うべきである。これは主要な検査方法であり、深く拡張したQ波、R波の振幅低下、等値線より上のST波上昇が認められる。しばらくすると、陰性のT波形成とST波の低下が認められる。

冠動脈造影は、追加的な検査方法として使用できます。これは特に正確な検査であり、血栓や動脈硬化性プラークによる冠動脈閉塞の検出だけでなく、心室の機能評価、動脈瘤や解離の検出も可能です。

臨床検査も必須です。まず、CPK(クレアチンホスホキナーゼ-MB)のMB分率(心筋中のクレアチンホスホキナーゼの総量、心筋梗塞発症の特異的指標)を測定します。さらに、心筋トロポニン(定量検査)とミオグロビン値も測定します。

これまでに、脂肪酸結合タンパク質、ミオシン軽鎖、グリコーゲンホスホリラーゼBBといった新たな指標が開発されましたが、まだ広く普及していません。

病院前レベルでは、診断用免疫クロマトグラフィー検査(迅速検査)が積極的に活用されており、トロポニン、ミオグロビン、クレアチンキナーゼ-MBといったバイオマーカーの迅速な測定に役立っています。迅速検査の結果はわずか10分で判定可能です。[ 6 ]

急性心筋梗塞心電図

梗塞における典型的な心電図所見は、病的なQ波の出現によって特徴付けられ、その持続時間と振幅は正常値よりも大きくなります。さらに、胸部誘導におけるR波の振幅はわずかに増加します。

心筋壊死によって引き起こされる病的なQ-toothは、臨床症状の発現から2~24時間後に観察されます。発症から約6~12時間後にST上昇は治まり、Q-toothは逆に強くなります。

病的なQノッチの形成は、壊死構造の電気的興奮能力の喪失によって説明される。左室前壁の壊死後菲薄化もその電位を低下させ、結果として右室および左室後壁の脱分極ベクトルに有利となる。これは、心室複合体の初期負偏向と病的なQノッチの形成を伴う。

壊死した心臓組織の脱分極電位の低下も、R波の振幅低下に寄与します。梗塞の範囲と広がりは、異常なQ波とR波の振幅低下を示す誘導の数によって評価されます。

壊死の深さは、Q波とR波の振幅の関係によって判断されます。Q波が深くR波が低いほど、壊死の程度は顕著です。心筋梗塞は心壁全体に直接影響を及ぼすため、R波は消失します。QS波と呼ばれるプラークの陰性形状のみが記録されます。[ 7 ]

貫壁性心筋梗塞の心電図所見 |

心電図(通常は胸部誘導)では、異常なQノッチおよびQS波が認められます。同様の変化は、心筋浸潤を伴う心内膜炎、化膿性および無菌性心筋炎、心筋症、進行性筋ジストロフィーなどでも認められることがあります。質的な鑑別診断を行うことが重要です。 |

差動診断

心筋梗塞は、胸骨後方の疼痛症候群の他の原因と鑑別されることがよくあります。これには、解離性胸部大動脈瘤、肺塞栓症、急性心膜炎(主にウイルス性)、重度の神経根症候群などが含まれます。診断においては、専門医は動脈硬化の危険因子の存在、疼痛症候群の特異性とその持続期間、鎮痛薬および血管拡張薬の使用に対する患者の体の反応、血圧値に必ず注意を払います。客観的検査、心電図、心エコー図、臨床検査の結果も評価します。[ 8 ]

- 解離性大動脈瘤は、肩甲骨間部に痛みが現れることが多いのが特徴です。この痛みは硝酸塩に対する抵抗性を示し、動脈性高血圧の既往歴があります。本症例では明らかな心電図変化はなく、心筋マーカーの指標は正常です。著明な白血球増多と左心房偏位が認められます。診断を明確にするために、心エコー検査、造影剤を用いた大動脈造影、CT検査が追加で実施されます。

- 心膜炎の診断には、過去の感染性呼吸器疾患の綿密な分析が必要です。吸気時と呼気時、あるいは体位の変化に伴う痛みの変化、心膜摩擦雑音、非動的心筋マーカーなどに注意が必要です。

- 骨軟骨症および神経叢炎の再発は、胸骨側面の痛みを伴います。痛みは患者の姿勢や呼吸運動に依存します。触診では、神経終末の放電領域に強い痛みの感覚点が認められます。

- 肺塞栓症は、貫壁性梗塞よりも強い疼痛を特徴とする。発作性呼吸困難、虚脱、上半身の発赤がしばしばみられる。心電図所見は下半身心筋梗塞巣と類似するが、右側心室区画の急性負荷の所見も認められる。心エコー検査では、重度の肺高血圧が認められる。

- 急性腹症の症状には腹膜刺激症状が伴い、白血球増多が顕著です。

心筋梗塞は、急性膵炎、高血圧性危機とも鑑別されます。

連絡先

処理 経口心筋梗塞

治療介入には、次のような連続した目標が必要です。

- 痛みの緩和;

- 心筋への血液供給の回復。

- 心筋への負荷を軽減し、酸素需要を減少させます。

- 経壁焦点のサイズを制限する。

- 合併症の発症を予防します。

鎮痛は患者の健康状態を改善し、神経系を正常化します。実際、激しい痛みによって引き起こされる過剰な神経活動は、心拍数の増加、血圧の上昇、血管抵抗の増加につながり、心筋への負荷をさらに増大させ、心筋における酸素需要を増加させます。

疼痛症候群を解消するために使用される薬剤は麻薬性鎮痛剤であり、静脈内投与されます。

心筋への十分な血液供給を回復するために、冠状動脈造影、血栓溶解療法、大動脈冠動脈バイパス手術が行われます。

冠動脈造影は、ステント留置術またはバルーン血管形成術と組み合わせて、ステントまたはバルーンで動脈の開存性を回復し、血流を正常化します。

血栓溶解療法は、静脈(冠動脈)の血流を回復させるのにも役立ちます。この治療法は、適切な血栓溶解薬を静脈内に注射するものです。

大動脈冠動脈バイパス術は、冠動脈への血流を再開し、最適化するための外科的治療選択肢の一つです。バイパス手術では、心筋の病変部への血流を確保するために、バイパスとなる血管経路を作成します。この手術は、状況に応じて緊急手術または待機手術として行うことができます。

心臓への負荷を軽減し、低酸素症を最小限に抑えるために、次のような薬剤群が処方されます。

- 有機硝酸塩 - 痛みの除去、壊死巣の拡大の制限、経壁梗塞による死亡率の低減、血圧の安定に貢献します(最初は点滴で投与し、しばらくしてから錠剤の薬剤に移行します)。

- β遮断薬 - 硝酸塩の効果を増強し、不整脈や血圧の上昇を防ぎ、心筋低酸素症の重症度を軽減し、身体的合併症(特に心室破裂)のリスクを軽減します。

肺水腫、心原性ショック、心伝導障害などの合併症が発生した場合、治療計画は個別に調整されます。心身ともに安心できる状態を保つことが重要です。

経壁梗塞患者の治療は、各段階ごとに特定の計画とプロトコルに従って実施されます。補助薬として以下の薬剤が処方される場合があります。

- 抗凝集薬 - 血小板凝集を抑制し、血栓の形成を阻害します。血栓塞栓症のほとんどの症例では、2種類の抗凝集薬を同時に1年間服用する二重抗血小板療法が処方されます。

- アンジオテンシン変換酵素阻害薬 - 血圧を安定させ、心臓の変形を予防します。

- 抗コレステロール薬(スタチン) - 脂質代謝を改善し、動脈硬化の進行の潜在的なマーカーである低密度リポタンパク質とコレステロールのレベルを低下させるために使用されます。

- 抗凝固剤 - 血栓の形成を防ぎます。

薬物療法は必然的に一般的な回復策によって補完されます。具体的には、休息とベッドでの安静、食事の変更(治療表 10 および)、身体活動の段階的な拡大を注意深く遵守する必要があります。

発作後の最初の24時間は、患者はベッド上で安静にする必要があります。運動活動を徐々に再開することについては、担当医と個別にご相談ください。肺うっ血を防ぐため、呼吸訓練を行うことが推奨されます。

食事の配給量は制限されており、カロリーは1200~1500kcalに制限されています。動物性脂肪と塩分は除外されます。メニューには、植物性食品、カリウム含有食品、穀物、魚介類が追加されます。水分摂取量も制限されており、1日あたり1~1.5リットルまでとなっています。

重要: 患者は喫煙(能動喫煙と受動喫煙の両方)とアルコール摂取を完全にやめる必要があります。

貫壁性梗塞後、患者は心臓専門医による診察を義務付けられます。最初は毎週、その後は月2回(発作後6ヶ月間)の観察を行います。6ヶ月後は、毎月心臓専門医の診察を受けるだけで十分です。医師は診察を行い、心電図検査やストレステストを実施します。[ 9 ]

外科的治療

経壁梗塞の外科的治療には、開胸手術(胸部切開によるアクセス)と経皮手術(動脈血管を通してプローブを挿入する)があります。後者の治療法は、その有効性、低侵襲性、そして合併症の少なさから、ますます広く利用されています。

一般的な経皮手術の種類:

- 静脈ステント留置術は、血管の狭窄部に特殊な拡張要素を配置する治療法です。ステントは特殊なプラスチックまたは金属でできた円筒形のメッシュです。プローブを用いて必要な血管部位まで挿入し、拡張させて留置します。この治療で起こりうる唯一の重大な合併症は、逆流塞栓症です。

- バルーン血管形成術はステント留置術に似た手術ですが、メッシュシリンダーの代わりに、プローブが特殊なバルーンフレームを送り込み、目的の血管領域に到達するとバルーンフレームが膨らんで血管を拡張し、正常な血流を回復させます。

- レーザーエキシマ血管形成術では、光ファイバープローブを用いて冠動脈の病変部にレーザー光を照射します。このレーザー光が血栓に作用して破壊し、血行を回復させます。

動脈が完全に閉塞している場合、ステント留置が不可能な場合、あるいは冠動脈疾患(例:心不全)を併発している場合、開胸手術が適切です。このような状況では、バイパス手術が行われ、バイパス血管経路(自己インプラントまたは合成材料を使用)が確保されます。手術は心停止下、AIC(人工循環)を用いて、あるいは機能している臓器を用いて行われます。

バイパスには次の種類があります。

- 乳房冠動脈 - 動脈硬化性変化が起こりにくく、静脈のような弁を持たない内胸動脈が、シャントとして使用されます。

- 大動脈冠動脈 - 患者自身の静脈をシャントとして使用し、冠動脈と大動脈に縫い付けます。

心臓手術はいずれも潜在的に危険な処置です。手術は通常数時間かかります。最初の2日間は、患者さんは専門医の常時監視下、集中治療室で過ごします。合併症がなければ、一般病棟に移されます。リハビリテーション期間の具体的な内容は、患者さんごとに決定されます。

防止

貫壁性梗塞の発症を予防するための予防策は、人体に潜在する有害因子による悪影響を軽減することを目的としています。特に重要なのは、再発を予防することです。薬物療法に加えて、栄養の改善、運動や生活習慣の是正など、いくつかの医学的推奨事項に従う必要があります。

したがって、予防は一次予防(これまでに心筋梗塞やその他の心筋梗塞を経験したことがない人の場合)と二次予防(心筋梗塞の再発を防ぐため)に分けられます。

心臓血管病変の発症リスクグループに属する人には、次のような推奨事項が用意されています。

- 身体活動を増やしましょう。

低血行動態は多くの心血管疾患を引き起こす可能性があります。特に35~40歳以上の方は、心機能の維持が不可欠です。毎日のウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングは、心臓を簡単かつ効果的に強化するのに役立ちます。

- 悪い習慣を完全にやめましょう。

喫煙と飲酒は、健康状態にかかわらず、誰にとっても有害です。特に心血管疾患のある人にとって、アルコールとタバコは断固として禁忌です。これは単なる言葉ではなく、証明された事実です。

- 質の良い適切な栄養を摂取しましょう。

栄養は私たちの健康と血管の健康の基盤です。揚げ物、動物性脂肪、合成代替品を含む製品、トランス脂肪酸、大量の塩分をできるだけ控えることが重要です。野菜、緑黄色野菜、果物、ナッツ、ベリー類、魚介類を積極的に摂ることが推奨されます。

- ストレスの悪影響を避け、よりポジティブな感情を求めましょう。

可能な限り、過度の精神的ストレスやショックを避けることが望ましいです。心配や不安に陥りやすく、状況を「心の奥底まで」感じてしまう方は、(医師に相談した上で)鎮静剤の服用をお勧めします。

- 血圧値を監視します。

多くの場合、その後の血管の痙攣や閉塞につながる過程は、血圧の上昇によって引き起こされます。このような合併症を避けるには、血圧を自分でモニタリングし、医師が処方した降圧薬を適切なタイミングで服用する必要があります。

- 血糖値をコントロールします。

糖尿病患者は血管壁の状態が悪化し、病気の影響で血管壁が脆くなり、詰まりやすくなります。病的な血管内プロセスの発症を防ぐには、内分泌専門医の定期的な診察を受け、治療を受け、体系的な医学的管理(血糖値のモニタリング)を受けることが必要です。

- 定期的に心臓専門医の診察を受けてください。

貫壁性梗塞やその他の心疾患を発症するリスクのある人は、一般開業医と心臓専門医による定期的(年1~2回)な検査を受ける必要があります。この推奨事項は、特に40~45歳以上の患者に当てはまります。

二次予防とは、患者にとって致命的となる可能性のある貫壁性梗塞の再発を予防することです。このような予防策には、以下のようなものがあります。

- 疑わしい症状(比較的無害なものでも)があれば医師に知らせてください。

- 医師の処方とアドバイスに従うこと。

- 適切な身体活動、食事、ライフスタイルの調整を確保する。

- 過度の身体的労力を必要とせず、精神的・感情的ショックを伴わないタイプの作業活動を選択する。

予測

心血管系の病変は、死亡率を上昇させる最も一般的な要因です。虚血性心疾患の最も危険な合併症は、心筋梗塞であり、診断法や治療法が絶えず改善されているにもかかわらず、「抑制」することはできません。

発作後の生存は多くの要因に左右されます。まず第一に、医療処置の迅速さ、診断の質、患者の全般的な健康状態、年齢などです。さらに、予後は発作開始からの入院期間、心臓組織の損傷の程度、血圧値などにも左右されます。

専門家は、生存率を1年と推定することが多く、その後3年、5年、8年と続きます。腎疾患や糖尿病を患っていない場合、ほとんどの場合、3年生存率は現実的だと考えられています。

長期予後は主に治療の質と完全性によって決まります。死亡リスクが最も高いのは、発作後12ヶ月間であると報告されています。患者の死亡の主な要因は以下のとおりです。

- 梗塞の再発(最も一般的)

- 慢性心筋虚血;

- 突然心臓死症候群;

- 肺塞栓症;

- 脳の急性循環障害(脳卒中)。

適切に実施されたリハビリテーションは、予後の質に極めて重要な役割を果たします。リハビリテーション期間中は、以下の目標を追求する必要があります。

- 生物の回復、標準負荷への適応に必要なすべての条件を提供します。

- 生活の質とパフォーマンスを向上します。

- 再発などの合併症のリスクを軽減します。

質の高いリハビリテーション介入は、連続的かつ中断なく行われるべきです。介入は以下の段階から構成されます。

- 入院期間 - 患者が集中治療室または集中治療室に入院した時点から始まり、さらに心臓病科または血管科(クリニック)に入院します。

- リハビリセンターまたは療養所での滞在は、心臓発作後最大 4 週間続きます。

- 外来期間 - 心臓専門医、リハビリテーション専門医、LFK インストラクターによる外来フォローアップ (1 年間) が含まれます。

その後、患者は自宅で自主的にリハビリを継続します。

リハビリテーション成功の基盤は、適度で継続的な身体活動であり、その計画は医師が個々の患者に合わせて策定します。特定の運動を行った後、専門医が患者の状態をモニタリングし、いくつかの基準(いわゆる「ストレステスト」が特に重要です)に基づいて評価します。[ 10 ]

リハビリテーションプログラムには、身体活動に加えて、薬物療法、生活習慣の改善(食事の変更、体重管理、悪習慣の排除、脂質代謝のモニタリング)が含まれます。統合的なアプローチは、合併症の発症を予防し、心血管系を日常生活に適応させるのに役立ちます。

貫壁性心筋梗塞は、最も予後不良な疾患であり、これは入院前段階においても死亡率が高くなることから説明されます。患者の約20%は、発作後4週間以内に死亡します。