肝臓の形態機能単位としての肝小葉

最後に見直したもの: 04.07.2025

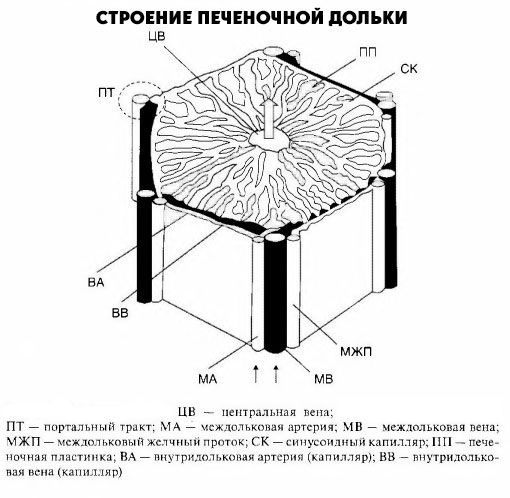

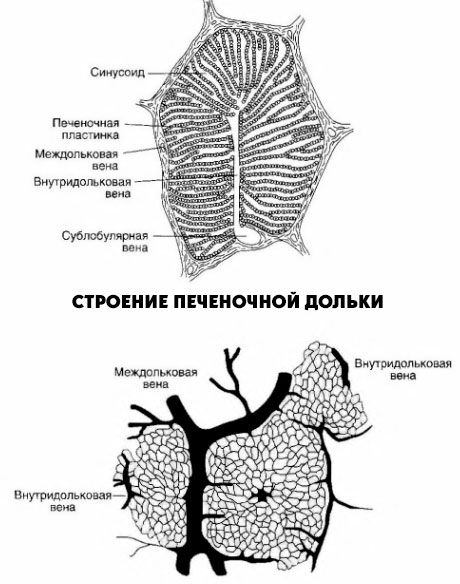

肝小葉は肝臓の形態機能単位です。小葉の中心には中心静脈が通っています。中心静脈は互いに連結し、最終的に肝静脈に流れ込み、肝静脈は下大静脈に流れ込みます。小葉は1~2mmの角柱状で、放射状に配置された2列の細胞(肝板または梁)で構成されています。肝細胞列の間には小葉内胆管があり、中心静脈側の端部は閉じています。生成された胆汁は小葉の周縁へと送られます。肝板の間には洞様毛細血管があり、門脈と固有肝動脈を通って肝臓に入った血液がここで合流します。肝小葉の周囲には、小葉間静脈(門脈が分岐する)、小葉間動脈(固有肝動脈が分岐する)、小葉間胆管(互いに合流して最終的に右肝管と左肝管を形成する)の 3 つの管があります。

このように、肝小葉内では、胆汁は中心から末梢へと移動し、総胆管を通って肝臓から排出されます。門脈と肝臓自身の動脈からの血液は肝内小葉内で混合され、末梢から中心へと移動し、中心静脈を通って下大静脈系へと排出されます。

肝小葉は、コラーゲンとエラスチン繊維を含む結合組織膜によって他の小葉と隔てられています。肝小葉の総数は約50万個です。成人の肝臓では1分間に1.2リットルの血液が流れ、その約70%は門脈から流入します。

機能単位には、洞様血管とその周囲の内皮と肝細胞(ディッセ腔)、隣接する肝細胞、そして胆管が含まれます。肝臓の構造は、輸入血管と輸出血管の構造、それらの絡み合い、そしてそれらの構造に基づいて考察されるべきであると考える研究者もいます。

類洞の状態は臨床評価において重要です。類洞は末梢、中間部、中心部の3つの部分から成ります。中間部は類洞の長さの90%を占め、末梢部や中心部とは異なり基底膜を有しません。類洞内皮細胞と肝細胞の間には、門脈周囲腔と連通する空間があり、細胞間隙とともにリンパ系の起点として機能します。これらの空間において、様々な物質が肝細胞の細胞質膜と接触します。

類洞内皮には、様々な分子が肝細胞へ通過するための孔が存在します。類洞内皮細胞の中には、類洞の構造を担うものもあれば、星状網状内皮細胞(クッファー細胞)のように貪食機能を持つもの、あるいは結合組織の再生・形成に関与するものもいます。これらの細胞は、全内皮細胞の40%を占めています。また、内皮細胞の48%は構造機能を有し、12%は線維形成能を有しています。

肝小葉の周縁部は小さな肝細胞によって形成され、再生過程に関与するとともに境界板として機能し、小葉実質と門脈領域の結合組織を隔てています。門脈系の小葉間静脈と肝動脈の細動脈は境界板を通って小葉に侵入し、そこから胆管が出て小葉間肝管に流れ込みます。肝細胞と結合組織の間には、モール腔と呼ばれる空間があります。

小葉の周縁部にある門脈路は、門脈、肝動脈、小葉間胆管の末端枝を束ねた三角形をしており、これらを三管と呼びます。門脈路には、内皮細胞で覆われたリンパ管裂と、血管を取り囲む神経が含まれます。豊富な神経線維網が肝小葉を貫通し、肝細胞と内皮細胞に到達しています。

小児における網状繊維およびコラーゲン繊維の形をとる結合組織、ならびに門脈の洞、血管および胆管の基底膜は非常に繊細であり、高齢者においてのみ粗い繊維の蓄積を形成します。

肝細胞の超微細構造

肝細胞膜の様々な部分がそれぞれ特殊な機能を果たすことが確立されています。そのため、類洞表面では双方向の輸送が行われ、門脈系を通って肝臓に到達した物質は肝細胞内に入り、肝細胞から分泌された物質は肝細胞から出ていきます。隣接する肝細胞の尿細管の膜は肝尿細管を形成し、分泌物質が類洞に戻るのを防ぎます。肝細胞のミトコンドリアでは、脂肪酸を含む様々な物質の酸化と代謝、糖新生、エネルギーの蓄積と放出といったプロセスが起こります。核と核小体は膜に囲まれており、この膜は小胞体と繋がっています。小胞体は、タンパク質、トリグリセリドの合成、多くの薬物の代謝など、様々な生化学的プロセスに関与する尿細管と槽の長いネットワークです。小胞体は、肝臓ホモゲネートの超遠心分離によって得られるミクロソーム分画の一部です。ゴルジ体(プレート複合体)はタンパク質を「パック」し、胆汁成分の分泌に関与しています。ペルオキシソームは酵素(酸化酵素やカタラーゼなど)を含み、タンパク質と胆汁酸の代謝に関与しています。肝細胞はアクチンフィラメントからなる細胞骨格を持ち、細胞全体に分布し、細胞膜に集中しています。リソソームは加水分解酵素を含み、細胞内物質の消化に重要な役割を果たしています。

[

[