記事の医療専門家

新しい出版物

WHOによると、早産とは妊娠22週目から37週目(最終月経開始日から259日目)までに出産することを指します。早産の誘因としては、早期破水、感染症、妊娠病理などが挙げられます。診断は臨床データに基づいて行われます。

治療には、安静、子宮収縮抑制薬(妊娠期間が長い場合)、グルココルチコイド(妊娠34週未満の場合)などがあります。抗レンサ球菌性抗生物質は、培養結果が陰性になるまで待たずに投与されます。早産は、前期破水、絨毛膜羊膜炎、または子宮上行性感染症によって引き起こされる可能性があり、これらの感染症の最も一般的な原因はB群レンサ球菌です。早産は、多胎妊娠、妊娠高血圧症候群または子癇、胎盤疾患、腎盂腎炎、または特定の性感染症に伴って発生する可能性があり、原因が不明な場合がよくあります。診察で特定された原因を確認するために、頸管培養検査が行われます。

我が国では、早産とは妊娠28週から37週(最終月経開始日から196日目から259日目)までの出産を指します。妊娠22週から27週までの自然流産は、早産とは別個のカテゴリーに分類され、出生後7日間生存しなかった児のデータは周産期死亡率指標に含まれません。そのため、ロシアと海外の研究者の統計データには一定の差異が生じています。

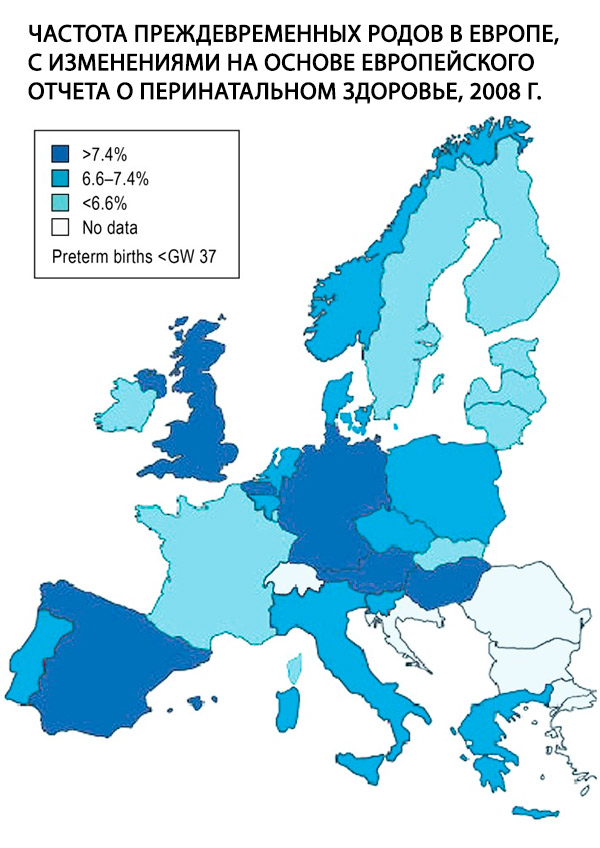

妊娠37週未満での出産と定義される早産は、産科における中心的な問題であり、周産期の罹患率と死亡率の最も重要なリスク要因です。2011年には、ドイツで生まれた赤ちゃんの9%が妊娠37週未満で生まれました。この割合は他のほとんどのヨーロッパ諸国と比較して高く(図)、過去10年間安定していますが、超早産、つまり妊娠28週未満での出産の割合は65%増加しました。この傾向の理由はまだ完全には解明されていませんが、妊娠時の母親の年齢上昇や糖尿病の有病率の増加など、既知の人口動態要因によって大部分が説明できます。[ 1 ]

早産の発生率は全出生数の7~10%で、アメリカの研究者によると、37週未満で生まれる子どもは9~10%、36週未満で生まれる子どもは6%、33週未満で生まれる子どもは2~3%です。周産期死亡の50~70%は、早産による合併症です[4, 53]。過去30年間、早産の発生率は安定していますが、新生児医療の発展により、新生児の予後は改善が見られます。

外国の文献では、新生児のグループは次のように区別されています。

- 体重2500~1500g - 低出生体重児(LВW)

- 体重が1500g未満 - 極低出生体重児(VLВW)

- 極端に体重が低いため、麻痺、重度の神経障害、失明、難聴、呼吸器系、消化器系、泌尿生殖器系の機能障害を発症するリスクグループを構成し、死亡率が最も高いのが特徴です。

アメリカの研究者によると、新生児死亡の50%は体重2500g未満の新生児で、出生児全体のわずか1.5%を占めています。イギリスの研究者によると、新生児ケアサービスの成果により、体重1500g未満で生まれた乳児の生存率は約85%に達していますが、そのうち25%は重度の神経疾患、30%は聴覚・視覚障害、40~60%は学習・教育過程における困難を抱えています。

早産の危険因子には、女性の社会経済的生活水準の低さ、年齢(18歳未満および30歳以上)、劣悪な労働条件、ヘビースモーカー(1日10本以上のタバコ)、薬物使用(特にコカイン)、産科歴などがあります。早産を一度経験すると、その後の妊娠で早産が発生するリスクが4倍、早産を2度経験すると6倍になります。

早産の原因となる合併症:

- 子宮内感染症(絨毛膜羊膜炎)

- 絨毛膜羊膜炎の有無にかかわらず、早期の膜破裂。

- 峡部頸部不全症;

- 正常または低位胎盤の剥離;

- 子宮の過伸展につながる要因(羊水過多症、多胎妊娠、糖尿病における巨大児)

- 子宮の奇形、子宮筋腫(空間関係の破壊、リンパ節の虚血性変性変化)

- 上部尿路感染症(腎盂腎炎、無症候性細菌尿)

- 妊娠中の外科手術、特に腹部の臓器に対する手術。

- 傷害;

- 妊婦の代謝過程を阻害し、胎児の子宮内障害につながる性器外疾患(動脈性高血圧、気管支喘息、甲状腺機能亢進症、心臓病、ヘモグロビン濃度が90g/l未満の貧血)

- 薬物中毒、ヘビースモーカー。

自然早産の全症例の約 30% は感染が原因であり、妊娠 30 週未満で生まれた子どものうち、80% の症例で組織学的に確認された絨毛膜羊膜炎が認められます。

自然早産

陣痛管理の戦術としては、羊膜が破れていない状態で規則的な陣痛とともに始まる自然早産(40~50%)と、陣痛がない状態で羊水が破れて始まる早産(30~40%)を区別することが重要です。

誘発早産(20%)

これらは、母体または胎児の健康に関連する理由により妊娠中絶が必要となる状況で発生します。母体からの兆候は、以下のことに関連しています。

- 重度の生殖器外病変があり、妊娠の延長が女性の健康に危険を及ぼす場合;

- 妊娠合併症を伴う場合:重度の妊娠中毒症、肝疾患、多臓器不全など。

胎児からの兆候:

- 生命に適合しない胎児奇形;

- 出生前胎児死亡;

- CTG およびドップラー超音波データによると胎児の状態が徐々に悪化しており、出産、蘇生措置、集中治療が必要になります。

あらゆる介入の目的は、単に妊娠期間を延長することではなく、合併症を可能な限り少なくし、新生児の生存率を最大限に高めることです。したがって、個々の臨床状況に応じて、妊娠期間の延長か出産のいずれかを選択することになります。

しかし、原則として、妊娠期間を少なくとも48時間延長し、妊婦を高度な周産期センターに搬送し、グルココルチコイドを用いて胎児の肺成熟を誘導することが重要な目標となります。これらの2つの対策は、在胎週数34週未満で生まれた乳児の生存率を向上させることが示されています。

早産は次のような方法で治療されます。

- 薬物による子宮収縮の抑制 - 子宮収縮抑制薬(適応症および禁忌についてはボックスを参照)

- 胎児の肺成熟を促進するためのグルココルチコイドの投与

- 抗生物質による局所または全身感染症の治療

- 身体活動の回避 - 安静と入院。

続きを読む:早産 - 治療

一次予防

一次予防の目標は、妊娠前または妊娠中の母親の健康状態を改善し、危険因子を排除することで、早産の全体的な発生率を減らすことです。[ 14 ]

禁煙だけでも早産のリスクを大幅に低減できます。一方、BMI(ボディマス指数)が35を超える低体重または肥満の母親は、早産のリスクが著しく高まります。母親は栄養カウンセリングを受けるべきです。ストレスの多い仕事に就いている女性は、早産のリスクを低減するために、医師から仕事量を減らすか、一時的に仕事を休むよう勧められることがあります。

二次予防の目的は、早産リスクが高い妊婦を早期に特定し、これらの女性が妊娠を満期まで継続できるように支援することです。

主なリスク要因

- 栄養不良と栄養不足。

- 多胎妊娠。

- 母親の年齢。

- 不利な生活状況。

- 早産または流産の履歴。

二次予防対策

膣pHの自己測定

E.セーリングが最初に説明したように、膣pHは細菌性膣炎のマーカーとして使用することができ、細菌性膣炎は早産のリスクを2.4倍増加させます。[ 15 ] pHが上昇した場合は抗生物質が処方されます。

経膣超音波による子宮頸管長の測定

早産リスク評価における経膣子宮頸管長測定の有用性は、合計2258人の妊婦を対象とした14の研究の構造化解析によって十分に裏付けられています[ 16 ]。子宮頸管長のカットオフ値は、妊娠25~24年とされています。陰性検査の陰性予測値は高く(92%)、正常な子宮頸管短縮が判明した妊婦は安心して治療を受けることができ、不必要な治療を回避できます。

産道縫合術と産道の完全閉鎖

子宮頸管縫縮術は、巾着縫合のように子宮頸管を安定させ、機械的に閉鎖するために一般的に行われる処置である。セイリングが述べたように、産道の予防的早期完全閉鎖は上行性感染の予防を目的としているが、その有用性は前向きランダム化試験で実証されていない。ドイツおよび海外の産科学会は、これらの介入の適応および/または手技に関して、拘束力のある勧告を出していない。メタアナリシスでは、少なくとも早産の既往歴があり子宮頸管が短い高リスク妊婦の特定のグループにおいては、周産期の罹患率および死亡率を大幅に低減できることが示されている。[ 17 ]

二次予防の目標は、早産リスクが高い妊婦を早期に特定し、これらの女性が妊娠期間を満期まで継続できるように支援することです。

プロゲステロンサプリメント

過去10年間で最も重要な進歩は、早産予防のためのプロゲステロン補充療法の導入です。早産の既往歴のある女性[ 18 ]と子宮頸管短縮症の女性[19 ]の両方において、早産の可能性を30%以上低減することができます。

プロゲステロンは、子宮収縮抑制療法後の二次予防にも効果的に使用できますが、双胎妊娠における効果は実証されていません。入手可能なデータは、リスク増加の既往歴、または現在無症候性の頸管無力症を有するすべての妊婦に対し、妊娠34週終了までプロゲステロン補充療法を受けることを推奨する根拠となっています。

[

[