血液脳関門は脳の恒常性維持に極めて重要ですが、その形成に関する多くの疑問は未だ完全に解明されていません。しかし、血液脳関門が最も分化、複雑化、そして緻密な組織血液関門であることは既に明らかになっています。その主要な構造的・機能的単位は、脳毛細血管の内皮細胞です。

脳の代謝は、他のどの臓器とも異なり、血流によって流入する物質に依存しています。神経系の機能を支える多くの血管は、物質が血管壁を透過する過程が選択的であるという点で特徴的です。脳の毛細血管の内皮細胞は、互いに強固に連続的に結合しているため、物質は細胞自体を通過することはできますが、細胞間を通過できません。血液脳関門の第二の構成要素であるグリア細胞は、毛細血管の外表面に隣接しています。脳室の血管叢においては、この関門の解剖学的基盤は上皮細胞であり、これらもまた互いに強固に結合しています。現在、血液脳関門は解剖学的・形態学的なものではなく、能動輸送機構を用いて様々な分子を選択的に通過させ、場合によっては神経細胞に送達する機能的な構造と考えられています。このように、この関門は調節機能と保護機能を果たします。

脳内には血液脳関門が弱体化する構造が存在します。これらは主に視床下部ですが、第三脳室と第四脳室の底部にある複数の構造、すなわち最後野(最後野)、脳弓下器官と交連下器官、そして松果体にも影響を及ぼします。虚血性脳病変や炎症性脳病変では、血液脳関門の完全性が損なわれます。

血液脳関門は、これらの細胞の特性が2つの条件を満たしたときに完全に形成されたとみなされます。第一に、細胞内における液相エンドサイトーシス(ピノサイトーシス)の速度が極めて低いこと。第二に、細胞間に特異的なタイトジャンクションが形成されること。タイトジャンクションは、非常に高い電気抵抗を特徴とします。その値は、軟膜毛細血管では1000~3000Ω/cm²、脳実質内毛細血管では2000~8000Ω/cm²に達します。ちなみに、骨格筋毛細血管の経内皮電気抵抗の平均値はわずか20Ω/cm²です。

ほとんどの物質に対する血液脳関門の透過性は、その物質の特性と、ニューロンがこれらの物質を自力で合成する能力によって大きく左右されます。この関門を通過できる物質には、酸素と二酸化炭素、そして脳の正常な機能に必要な様々な金属イオン、グルコース、必須アミノ酸、脂肪酸などがあります。グルコースとビタミンは輸送担体を用いて輸送されます。しかし、D-グルコースとL-グルコースでは、関門透過率が異なり、前者は100倍以上も速くなります。グルコースは、脳のエネルギー代謝だけでなく、多くのアミノ酸やタンパク質の合成においても重要な役割を果たしています。

血液脳関門の機能を決定する主な要因は、神経細胞の代謝レベルです。

ニューロンへの必要な物質の供給は、毛細血管がニューロンに近づくだけでなく、脳脊髄液が循環する軟膜およびクモ膜の突起によっても行われます。脳脊髄液は、頭蓋腔、脳室、そして脳の膜間腔に存在しています。ヒトの場合、その量は約100~150mlです。脳脊髄液のおかげで、神経細胞の浸透圧バランスが維持され、神経組織に有害な代謝産物が除去されます。

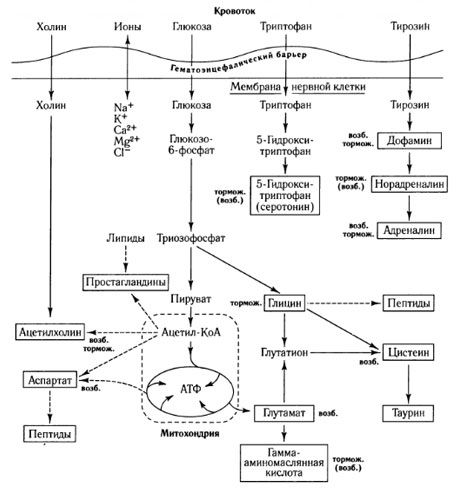

代謝におけるメディエーター交換経路と血液脳関門の役割(Shepherd, 1987による)

物質が血液脳関門を通過するかどうかは、物質に対する血管壁の透過性(物質の分子量、電荷、親油性)だけでなく、能動輸送システムの有無にも左右されます。

血液脳関門を通過するグルコース輸送を担う立体特異的インスリン非依存性グルコーストランスポーター(GLUT-1)は、脳毛細血管の内皮細胞に豊富に存在します。このトランスポーターの活性により、脳が通常必要とする量の2~3倍ものグルコース輸送が可能になります。

血液脳関門の輸送システムの特徴(Pardridge、Oldendorf、1977による)

移植可能な |

優先基質 |

キロメートル、ミリメートル |

Vmax |

ヘキソース |

グルコース |

9 |

1600 |

モノカルボン |

乳酸 |

1.9 |

120 |

中性 |

フェニルアラニン |

0.12 |

30 |

必須 |

リジン |

0.10 |

6 |

アミン |

コリン |

0.22 |

6 |

プリン |

アデニン |

0.027 |

1 |

ヌクレオシド |

アデノシン |

0,018 |

0.7 |

このトランスポーターの機能が損なわれた子供は、脳脊髄液中のブドウ糖レベルが著しく低下し、脳の発達と機能に障害が起こります。

モノカルボン酸(L-乳酸、酢酸、ピルビン酸)とケトン体は、それぞれ異なる立体特異的輸送システムによって輸送されます。輸送強度はグルコースよりも低いものの、新生児期および飢餓期には重要な代謝基質となります。

中枢神経系へのコリンの輸送もトランスポーターによって媒介され、神経系におけるアセチルコリンの合成速度によって制御されます。

ビタミンは脳で合成されず、特殊な輸送システムを介して血液から供給されます。これらのシステムの輸送活性は比較的低いものの、通常の条件下では脳に必要な量のビタミンを確実に輸送することができます。しかし、食物中のビタミン欠乏は神経障害につながる可能性があります。一部の血漿タンパク質は血液脳関門を通過することもできます。その通過経路の一つが受容体を介したトランスサイトーシスです。インスリン、トランスフェリン、バソプレシン、インスリン様成長因子は、この経路で通過します。脳毛細血管の内皮細胞はこれらのタンパク質に対する特異的な受容体を有しており、タンパク質-受容体複合体をエンドサイトーシスすることができます。その後の一連の過程において、複合体が分解され、無傷のタンパク質が細胞の反対側に放出され、受容体が再び膜に統合されることが重要です。ポリカチオンタンパク質やレクチンの場合、トランスサイトーシスも血液脳関門を通過する経路の一つですが、特異的な受容体の働きとは関連していません。

血液中に存在する多くの神経伝達物質は血液脳関門(BBB)を通過できません。例えば、ドーパミンにはBBBを通過する能力がありませんが、L-DOPAは中性アミノ酸輸送系を介してBBBを通過します。さらに、毛細血管細胞には神経伝達物質(コリンエステラーゼ、GABAトランスアミナーゼ、アミノペプチダーゼなど)、薬物、毒性物質を代謝する酵素が含まれており、血液中を循環する神経伝達物質だけでなく、毒素からも脳を保護しています。

BBB の働きには、脳毛細血管の内皮細胞から血液中に物質を輸送し、脳への浸透を防ぐキャリア タンパク質 (例: b 糖タンパク質) も関与しています。

個体発生の過程では、血液脳関門(BBB)を通過する様々な物質の輸送速度が大きく変化します。例えば、新生児におけるβ-ヒドロキシ酪酸、トリプトファン、アデニン、コリン、グルコースの輸送速度は、成人よりも著しく高くなります。これは、発達中の脳がエネルギーと高分子基質を比較的多く必要としていることを反映しています。

[

[