記事の医療専門家

新しい出版物

ヒトスジシマカ

最後に見直したもの: 06.07.2025

ヒト回虫の構造的特徴

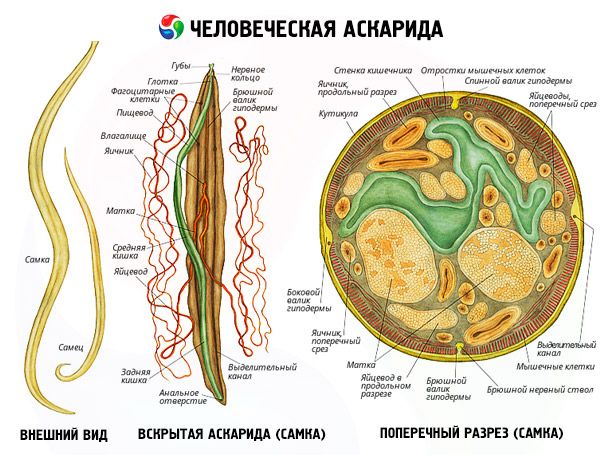

あらゆる種類の蠕虫は、その構造、消化、ライフサイクルの特徴に応じていくつかの綱に分類されます。回虫は異性愛生物であり、雄と雌で構造が異なります。この寄生虫は細長く丸い形をしています。雌は体長約40センチメートルと大きく、雄は20~25センチメートルと半分の大きさです。また、雄は体端に尖った部分があり、これによって識別することができます。

回虫の外層は皮下組織で構成されています。これは上皮細胞に似た構造で、10層にも及ぶ上皮細胞から構成されています。この上皮細胞は保護的な役割を果たし、個体自体への損傷や腸内酵素による消化を防ぎます。皮下組織の下には筋繊維の層があり、回虫は活発に動き回ることができます。さらに筋繊維の層の下には、液体で満たされた空洞があります。この構造により、回虫は一定の体型と弾力性を維持することができます。

寄生虫の消化器系は、唇に囲まれた口腔に代表されます。次に、数層の筋肉で構成された咽頭があります。この構造は、横筋線維を収縮させることで食物の移動を助けます。咽頭を通過した食物は、閉じた袋のような腸へと入ります。ここで食物は消化され、最終的に栄養素が吸収されます。ヒト回虫は小腸に生息し、食物としてそこに取り込まれる栄養素を餌とします。したがって、ヒトの腸に入るすべての食物は、回虫の栄養源となります。回虫は主に甘い食物を好みます。

回虫の排泄器官は、体に沿って走る2本の側方管によって構成され、体長に相当します。腸管を通過した有害物質は、液体で満たされた空洞に入り、その後これらの管へと流れ込みます。回虫の体端付近には、排泄器官に相当する排泄口が開口しています。

ヒト回虫の神経系は、体の側面に位置する神経管によって表され、神経管は連結部を有しています。これにより、感覚器官やその他の内臓への神経支配が行われます。感覚器官は非常に未発達で、触覚器官である剛毛によって表されています。

回虫症を引き起こすヒト回虫の種は Ascaris lumbricoides であり、個体の長さのみが雄と雌で異なる可能性があります。

ヒト回虫のライフサイクル

回虫は非常に長いライフサイクルを持ち、その特徴は人体内で個体が場所を変えることです。線虫綱の感染経路は糞口感染です。ヒト回虫は地中を成長サイクルの一つとするため、地蛔虫類に属します。そのため、感染は回虫の卵を摂取することで起こります。感染経路は以下のとおりです。

- 汚れた手 – 子供は常に砂場で遊んでおり、卵が爪の間に残っている可能性があるため、より大きな危険にさらされています。

- 汚れた、洗っていない野菜や果物 – 熟成中に地面から卵が野菜やベリー類に落ちることがあります。

- 毛皮に回虫の卵を持つ動物は、回虫のキャリアとなる可能性があります。

- 回虫の卵を含む未沸騰水で;

- 食べ物が適切に調理されていないため、回虫の卵や幼虫が死滅しません。

ヒト回虫のライフサイクルには独自の特徴があります。ヒト回虫は宿主を変えることなく発育するため、最終宿主はヒトのみです。回虫の卵は口からヒトの小腸に入ります。その後、寄生虫は幼虫、成虫、そして成虫へと発育段階を経ます。卵が腸管に入ると、幼虫が出現し、腸壁に引っ掛かります。こうして幼虫は腸壁を貫通して静脈に入り、血流に入ります。そこで幼虫は血清を、そして赤血球を餌として大きく成長します。その後、幼虫は成虫となり、血流に乗って門脈系から肝臓へ、そして下大静脈系から心臓と肺の右側へと移動します。回虫は成長に酸素を必要とするため、特に酸素に敏感で、酸素が豊富な肺へと移動します。回虫のその後のライフサイクルは、激しい咳とともに幼虫が喉に入り込み、そこで再感染し、回虫が再び腸内に侵入するというものです。成虫は腸内で生活し、そこにたどり着いた物質を栄養源とします。1匹の個体が体内に侵入してから体外に出るまでのライフサイクルは、約1年ですが、回虫は移動中も常に繁殖しているため、このライフサイクルは数年に及ぶこともあります。

ヒト回虫の繁殖は、寄生虫が複数の性別を持つため、非常に複雑です。同時に、雄は総排泄腔を有し、そこに射精が行われます。雌は精嚢、膣、子宮、卵巣、そして卵管からなる複雑な生殖器系を有しています。受精は、雄が特殊な鉤で雌に付着し、精嚢内で行われます。雌は大量の卵子を産出します。これらの卵子はヒトの糞便とともに排出されますが、その一部は好条件下において保存され、活性化されます。

ヒト回虫の診断と鑑別診断

回虫は移動する能力があり、合併症を引き起こす可能性があるため、ヒト回虫の診断は寄生虫のタイムリーな検出と可能な限り迅速な治療を目的とすべきです。

診断は徹底的な病歴聴取から始めるべきです。回虫は長期間体内に留まることで、中毒症状や消化不良を引き起こします。そのため、この病気は食欲不振、胃のゴロゴロ音、体重減少、朝の吐き気といった症状を伴います。子供の場合、痩せて小さく、顔色が悪くなっていることは明らかです。回虫症の特徴的な症状は、他の回虫症と同様に、夜間睡眠中の歯ぎしりです。このような症状が少なくとも過去数ヶ月間見られる場合は、回虫症を疑うべきです。

中毒症状も観察されますが、これは寄生虫の持続的な体内への侵入によって引き起こされます。回虫は腸内のものを餌として利用しますが、同時に、回虫の生命活動によって生じた物質が腸腔内に侵入し、吸収されて中毒症状の発症に寄与します。

回虫寄生の診断を適時に確定し、正確に確定するためには、病原体を同定する必要があります。最も簡単な診断方法は、糞便の糞便学的検査と糞便中の蠕虫卵の検出です。しかし、この検査にはいくつかの特殊性があります。便の検査は空腹時に行う必要があります。蠕虫卵は常に排泄されるとは限らないため、診断のためには通常3回の反復検査を実施します。いずれかの検査で回虫特有の卵が発見されれば、診断が確定します。しかし、糞便中の卵の正確な検出が常に可能であるとは限らないため、追加の検査方法が必要となります。光学顕微鏡検査では、糞便を特殊な発光塗料で染色し、卵が存在する場合は顕微鏡下で光ります。ポリメラーゼ連鎖反応を用いて糞便中の卵と抗原物質の存在を確認することも可能です(この方法は、回虫の特定のゲノムの同定に基づいています)。治療後には、その効果を判断するために必ず繰り返し便検査が行われます。

変化の程度を判断するために、血液検査も行われます。一般的な血液検査では、好酸球増多という形で変化が認められるほか、寄生虫が赤血球を吸血することで貧血が現れる場合もあります。

ヒト回虫の幼虫が移動中に肝臓や肺に侵入すると、肝内胆汁の流出障害を伴う非特異的な症状が現れることがあります。この場合、この病変の原因を特定するための有益な方法は超音波検査です。超音波検査では、肝臓に明瞭な縁と丸みを帯びた形状の無エコー病巣が認められます。このような変化は肺にも認められるため、回虫幼虫の存在が疑われます。

多くの蠕虫は回虫によるものと類似した症状を引き起こす可能性があるため、鑑別診断を行う必要があります。まず、回虫症と牛条虫を区別する必要があります。

牛条虫は、扁形動物の代表的な寄生虫です。体長は4~10メートルに達し、吸盤で武装しています。

牛条虫とヒト回虫は、中毒症候群と消化不良、体重減少、食欲不振といった類似した症状を示すため、比較説明が必要です。しかし、相違点もあります。まず、牛条虫は生物蠕虫です。そのため、回虫とは異なり、牛条虫は中間宿主として牛を持ちます。ヒト回虫とは異なり、牛条虫の感染は、この寄生虫の幼虫を含む、十分に加熱されていない牛肉を摂取することで発生します。そのため、病歴には、牛条虫に寄生した際に牛肉を摂取したというデータがあります。条虫のもう一つの特徴は、人体内でのライフサイクルが移動を特徴としないことです。腸内に入ると、単に管腔内で生息し、かなりの大きさに成長します。この場合、中毒と栄養吸収の阻害も発生します。病原体の種類を特定し、特定するには、特定の証拠である卵を検出する必要があります。

さまざまな種類の蠕虫症の治療の原則は類似していますが、違いもあるため、病原体を正確に区別する必要があります。

ヒト回虫感染症の治療と予防

蠕虫感染の治療は、消化管を駆虫の準備を整える他の方法と組み合わせて行う必要があります。したがって、まず腸を浄化する食事療法から始める必要があります。治療期間中は、甘い食べ物やでんぷん質の食品を完全に制限する必要があります。腸の蠕動運動を刺激するお粥や調理済みの野菜を摂取する必要があります。その後、下剤療法を受けることをお勧めします。そのためには、下剤を使用する1回のコースを受ける必要があります。下剤効果のあるハーブ製剤を服用するのが最善です。これには、下剤効果のある植物であるセンナの葉をベースにした下剤「セナデキシン」が含まれます。このような浄化療法の後、蠕虫感染自体の治療に進みます。駆虫薬が使用されます。

- ピランテルは、ヒト回虫の筋細胞膜を脱分極させることでヒト回虫に作用する駆虫薬です。これにより、成熟した回虫の死滅に寄与します。本剤は錠剤と懸濁液の形で入手可能です。6歳未満の小児への投与量は250mg、6歳以上の成人への投与量は500mgです。成人の場合、回虫治療における推奨投与量は1g、つまり1回4錠です。消化器系の副作用として下痢、腹痛、吐き気、神経活動の変化としてめまい、眠気、興奮性亢進、知覚異常などが現れる場合があります。

- ヴォルミルは駆虫薬であり、主な有効成分はアルベンダゾールです。この薬の作用機序は、回虫細胞の代謝を阻害することです。この薬の利点は、アルベンダゾールが腸管型(成虫)だけでなく、幼虫や卵にも作用することです。この薬は、チュアブル錠と懸濁液の形で入手できます。1回400mgを1錠、1日1回服用します。投与期間は3日間です。副作用としては、眠気、めまい、パフォーマンスの低下、消化不良などが挙げられます。

ヒト回虫感染の予防には、特異的予防と非特異的予防があります。特異的予防は、予防目的で回虫に有効な駆虫薬を服用することです。そのためには、年に2回駆虫薬を服用する必要があります。小児の場合は、治療薬の半分の用量で済む場合もあります。メベンダゾール、アルベンダゾール、ピランテルなど、あらゆる駆虫薬を使用できます。

非特異的予防法はすべての人、特に子供に推奨されます。食事の前には必ず手を洗い、果物や野菜も食べる前に洗ってください。水と食べ物に関しては、子供は生の水を飲まないようにし、食べ物は十分に加熱調理することが大切です。良好な消化と回虫の侵入リスクを減らすためには、適切な栄養摂取が不可欠です。適切な栄養摂取は、局所免疫と腸管の駆虫能力を高めます。

人回虫は、小腸に寄生する地蠕虫です。この虫の危険性は、腸粘膜に作用し、栄養素の吸収と消化を低下させることです。その結果、体重減少や中毒症状が現れます。人回虫は体内に未成熟な個体が多く存在するため、治療が非常に困難であることから、蠕虫感染の予防対策を講じる必要があります。

[

[