呼吸細気管支

最後に見直したもの: 04.07.2025

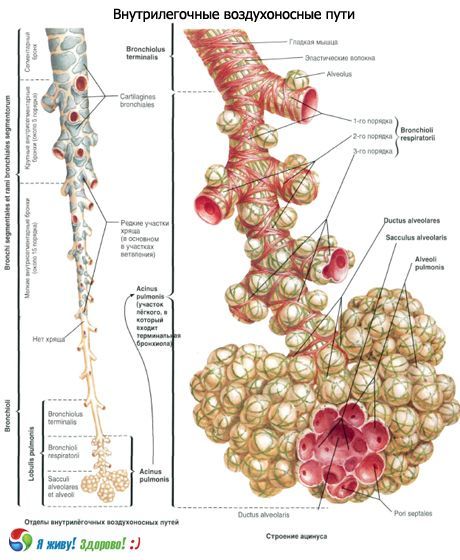

気管支の口径が小さくなると、気管支壁は薄くなり、上皮細胞の高さと列数が減少します。非軟骨性(または膜性)細気管支の直径は1〜3 mmで、上皮には杯細胞がなく、その役割はクララ細胞によって実行され、明確な境界のない粘膜下層が外膜に移行します。膜性細気管支は、直径約0.7 mmの終末細気管支に移行し、その上皮は単列です。直径0.6 mmの呼吸細気管支は、終末細気管支から分岐します。呼吸細気管支は、孔を介して肺胞に接続されています。終末細気管支は空気を伝導し、呼吸細気管支は空気伝導とガス交換に関与します。

終末気道の総断面積は、気管および大気管支の断面積(7~14 cm2に対して53~ 186 cm2 )の数倍に及ぶが、細気管支が占める気流抵抗は全体のわずか20%に過ぎない。終末気道の抵抗が低いため、初期の細気管支損傷は無症状で、機能検査の変化を伴わず、高解像度CT検査で偶然発見されることもある。

国際組織分類(IHS)によれば、終末細気管支の枝の集合は一次肺小葉または腺房と呼ばれます。これは肺の中で最も数が多く、ガス交換が行われる構造です。各肺には15万個の腺房があります。成人の腺房は直径7~8 mmで、1つ以上の呼吸細気管支を有しています。二次肺小葉は肺の最小単位であり、結合組織の隔壁によって区切られています。二次肺小葉は3~24個の腺房で構成されています。中心部には肺細気管支と動脈が含まれます。これらは小葉核または「中心小葉構造」と呼ばれます。二次肺小葉は、静脈とリンパ管、そして小葉核内の動脈と細気管支枝を含む小葉間隔膜によって区切られています。二次肺小葉は通常、構成辺の長さが1~2.5cmの多角形です。

小葉の結合組織の枠組みは、小葉間隔、小葉内間質、小葉中心間質、気管支血管周囲間質、および胸膜下間質から構成されます。

終末細気管支は14~16個の一次呼吸細気管支に分かれ、それぞれがさらに二次呼吸細気管支に二分され、さらに二次呼吸細気管支が三次呼吸細気管支に二分されます。三次呼吸細気管支はさらに肺胞管(直径100μm)に細分されます。各肺胞管は2つの肺胞嚢で終わります。

肺胞の通路と袋の壁には、突起(泡)と呼ばれる肺胞があります。肺胞通路には約20個の肺胞があります。肺胞の総数は6億~7億個に達し、呼気時の面積は約40平方メートル、吸気時の面積は約120平方メートルです。

呼吸細気管支の上皮では、繊毛細胞の数が徐々に減少し、繊毛のない立方細胞とクララ細胞の数が増加する。肺胞管は扁平上皮で覆われている。

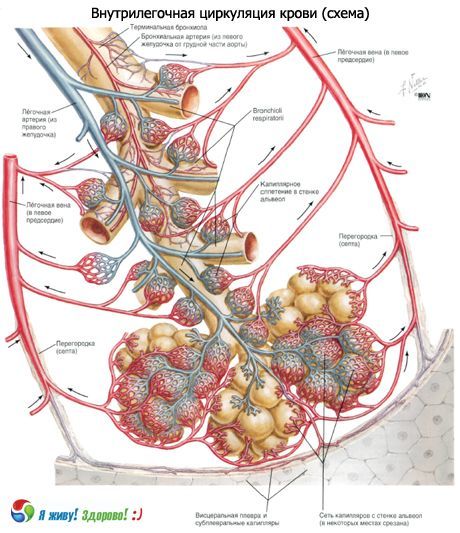

電子顕微鏡による研究は、肺胞構造の現代的理解に大きく貢献しました。隣接する2つの肺胞は、広い面積にわたって壁を共有しています。肺胞上皮が両側の壁を覆っています。上皮内層の2層の間には間質があり、その中で隔壁腔と毛細血管網が区別されています。隔壁腔には、細いコラーゲン繊維、細網繊維、弾性繊維の束、少量の線維芽細胞、遊離細胞(組織球、リンパ球、好中球)が含まれています。毛細血管の上皮と内皮は、厚さ0.05~0.1μmの基底膜上にあります。場所によっては、上皮下膜と内皮下膜が隔壁腔によって分離されていますが、他の場所では接して、単一の肺胞毛細血管膜を形成しています。したがって、肺胞上皮、肺胞毛細血管膜、および内皮細胞層は、ガス交換が行われる空気血液関門の構成要素です。

肺胞上皮は不均一で、3種類の細胞が区別されます。I型肺胞上皮細胞(肺胞上皮細胞)は肺胞の表面の大部分を覆い、ガス交換はI型肺胞上皮細胞を介して行われます。

II型肺胞細胞(肺胞上皮細胞)、すなわち大型肺胞上皮細胞は、円形で肺胞内腔に突出しています。表面には微絨毛が存在します。細胞質には多数のミトコンドリア、発達した顆粒小胞体、その他の細胞小器官が含まれており、その中で最も特徴的なのは膜結合型のオスミウム好性ラメラ小体です。ラメラ小体は、リン脂質、タンパク質、炭水化物を含む電子密度の高い層状物質で構成されています。分泌顆粒と同様に、ラメラ小体は細胞外に放出され、薄い(約0.05μm)界面活性剤の膜を形成します。この膜は表面張力を低下させ、肺胞の虚脱を防ぎます。

III型肺胞上皮細胞は刷毛細胞とも呼ばれ、頂端面に短い微絨毛、細胞質内に多数の小胞、そしてミクロフィブリルの束が存在することで区別されます。水分吸収、サーファクタント濃縮、あるいは化学受容を行うと考えられています。Romanova LK (1984) は、神経分泌機能を有することを示唆しています。

肺胞の内腔には通常、塵埃やその他の粒子を吸収する少数のマクロファージが存在します。現在では、肺胞マクロファージの起源が血液中の単球と組織球であることが確立されていると考えられます。

平滑筋の収縮は肺胞底の減少、つまり気泡の形状変化(肺胞の長くなる)を引き起こします。浮腫や肺気腫の原因となるのは、隔壁の破裂ではなく、こうした変化です。

肺胞の形状は、胸郭容積の増加による肺胞壁の伸縮性と、細気管支平滑筋の活発な収縮によって決定されます。そのため、同じ呼吸量でも、肺胞の各部位で伸張度が異なります。肺胞の形状と安定性を決定する3つ目の要因は、2つの環境、すなわち肺胞を満たす空気と、肺胞の内面を覆い上皮の乾燥を防ぐ液膜の境界に形成される表面張力です。

肺胞を圧迫する傾向がある表面張力(T)に対抗するには、一定の圧力(P)が必要です。Pの値は表面の曲率半径に反比例し、ラプラス方程式P = T / Rに従います。したがって、表面の曲率半径が小さいほど、所定の肺胞容積(一定のTで)を維持するために必要な圧力が高くなります。しかし、計算により、この圧力は現実に存在する肺胞内圧よりも何倍も大きくなければならないことが示されています。たとえば、呼気中は肺胞が潰れるはずですが、これは起こりません。なぜなら、低容積での肺胞の安定性は、肺胞の面積が減少すると膜の表面張力を下げる界面活性剤という表面活性物質によって確保されているからです。これは1955年にパトルによって発見された、いわゆる抗無気肺因子であり、タンパク質・炭水化物・脂質の複合体から構成され、レシチンやその他のリン脂質を多く含んでいます。サーファクタントは呼吸器系において肺胞細胞によって産生され、肺胞細胞は表面上皮細胞とともに肺胞を内側から覆っています。肺胞細胞は細胞小器官が豊富で、その原形質には大きなミトコンドリアが含まれているため、酸化酵素の活性が高いのが特徴です。また、非特異的エステラーゼ、アルカリホスファターゼ、リパーゼも含まれています。最も興味深いのは、これらの細胞に常に見られる封入体で、電子顕微鏡で観察すると、封入体が確認できます。これらは、直径2~10μmの楕円形で、層状構造をしており、単一の膜で囲まれています。

肺サーファクタントシステム

肺のサーファクタント系は、いくつかの重要な機能を果たします。肺の界面活性物質は、表面張力と肺の換気に必要な仕事量を低減し、肺胞を安定させて無気肺を予防します。この場合、表面張力は吸気時に増加し、呼気時に減少し、呼気の終わりにはほぼゼロになります。サーファクタントは、吸気時に肺胞の容積が減少するとすぐに表面張力を低下させ、肺胞の容積が増加すると表面張力を高めることで、肺胞を安定化させます。

サーファクタントは、様々な大きさの肺胞が存在するための条件も作り出します。サーファクタントがなければ、小さな肺胞は潰れて、より大きな肺胞へと空気が流れてしまいます。また、最も細い気道の表面もサーファクタントで覆われており、これにより気道の開通性が確保されています。

肺の遠位部の機能にとって、気管支肺胞接合部の開存性は非常に重要です。ここはリンパ管とリンパ球集塊が位置し、呼吸細気管支が始まります。呼吸細気管支の表面を覆うサーファクタントは、肺胞から供給されるか、局所的に生成されます。細気管支におけるサーファクタントが杯細胞の分泌物に置き換わると、小気道は狭くなり、抵抗が増加し、最終的には完全に閉塞します。

繊毛器官が関与しない極小気道の内容物の排出は、主にサーファクタントによって確保されています。繊毛上皮の機能領域では、サーファクタントの存在により、気管支分泌物の濃厚層(ゲル層)と液状層(ゾル層)が存在します。

肺のサーファクタント系は、酸素の吸収と気血液関門を通した酸素の輸送の調節、および肺微小循環系における濾過圧の最適レベルの維持に関与しています。

Tweenによるサーファクタント膜の破壊は無気肺を引き起こします。一方、レシチン化合物のエアロゾル吸入は、例えば新生児の呼吸不全の場合、羊水吸引時に胆汁酸によって膜が破壊される可能性があるため、良好な治療効果をもたらします。

肺の換気低下によりサーファクタント膜が消失し、虚脱した肺の換気が回復しても、すべての肺胞のサーファクタント膜が完全に回復するわけではありません。

慢性低酸素症では、サーファクタントの界面活性特性も変化します。肺高血圧症では、サーファクタント量の減少が認められます。実験研究で示されているように、気管支開存性の低下、肺循環における静脈うっ血、そして肺の呼吸表面の減少は、肺サーファクタント系の活性低下に寄与します。

吸入空気中の酸素濃度の上昇は、肺胞腔内に成熟したサーファクタントとオスミウム好性小体からなる膜状構造が多数出現することにつながります。これは、肺胞表面のサーファクタントが破壊されていることを示しています。タバコの煙は肺のサーファクタント系に悪影響を及ぼします。サーファクタントの表面活性の低下は、吸入空気中の石英、アスベスト粉塵、その他の有害な不純物によって引き起こされます。

複数の著者によれば、界面活性剤は浸出液や浮腫を防ぎ、殺菌効果もあるそうです。

肺における炎症過程はサーファクタントの界面活性特性に変化をもたらし、その変化の程度は炎症の活動性に依存します。悪性腫瘍は肺のサーファクタント系にさらに強い悪影響を及ぼします。悪性腫瘍では、特に無気肺領域において、サーファクタントの界面活性特性が著しく低下する頻度が高くなります。

フルオロセチル麻酔による長時間(4~6時間)の麻酔中にサーファクタントの表面活性が阻害されることについては、信頼できるデータがあります。人工血液循環装置を用いた手術では、しばしば肺サーファクタント系の重大な障害が伴います。また、肺サーファクタント系の先天性欠損も知られています。

サーファクタントは、肺胞の内壁を覆う非常に薄い層(0.1~1μm)の一次蛍光を蛍光顕微鏡で観察することにより、形態学的に検出できます。光学顕微鏡では観察できず、また、標本をアルコール処理すると破壊されます。

すべての慢性呼吸器疾患は、呼吸器官のサーファクタント系の質的または量的欠乏に関連しているという意見があります。

[

[