糸球体濾過量の調査

最後に見直したもの: 06.07.2025

糸球体濾過率(GFR)の測定には、腎臓を通過する際にのみ濾過され、尿細管で再吸収または分泌されず、水溶性が高く、糸球体基底膜の細孔を自由に通過し、血漿タンパク質に結合しない物質のクリアランスが用いられます。このような物質には、イヌリン、内因性および外因性のクレアチニン、尿素などがあります。近年では、エチレンジアミン四酢酸や、放射性同位元素で標識されたジエチレントリアミン五酢酸やイオタラム酸などの糸球体向性放射性医薬品が、指標物質として広く使用されるようになりました。また、非標識造影剤(非標識イオタラム酸およびイオゲキソール)も使用されるようになりました。

糸球体濾過率は、健常者および病人における腎機能の主要な指標です。糸球体濾過率の測定は、慢性びまん性腎疾患の進行予防を目的とした治療の有効性を評価するために用いられます。

分子量5200ダルトンの多糖類であるイヌリンは、糸球体濾過率(GFR)を測定するための理想的なマーカーと考えられます。イヌリンは糸球体フィルターを自由に濾過され、分泌も再吸収もされず、腎臓で代謝もされません。この点から、イヌリンクリアランスは今日、GFRを測定するための「ゴールドスタンダード」として用いられています。しかしながら、イヌリンクリアランスの測定には技術的な困難があり、費用のかかる研究となっています。

放射性同位元素マーカーを用いることで、糸球体濾過率を測定することも可能になります。測定結果はイヌリンのクリアランスと密接に相関します。しかしながら、放射性同位元素を用いた研究には、放射性物質の導入、高価な機器の使用、そしてこれらの物質の保管および管理に関する一定の基準を遵守する必要があるという課題が伴います。そのため、放射性同位元素を用いた糸球体濾過率の研究は、専門的な放射線学検査室で実施されます。

近年、プロテアーゼ阻害剤である血清シスタチンCを用いた新しい方法がSCFのマーカーとして提案されています。現在、この方法を評価する集団研究が不十分であるため、その有効性に関する情報は不足しています。

近年まで、臨床現場では内因性クレアチニンクリアランスが糸球体濾過率(GFR)の測定法として最も広く用いられていました。GFRの測定には、毎日尿を採取(14~40分間)するか、十分な利尿効果を得るために予備的な水分負荷をかけた状態で、一定間隔(通常は2時間間隔を2回)で尿を採取します。内因性クレアチニンクリアランスは、クリアランス計算式を用いて算出されます。

健常者におけるクレアチニンクリアランスとイヌリンクリアランスの試験で得られたSCF結果を比較すると、指標の密接な相関関係が明らかになりました。しかし、中等度、特に重度の腎不全の発症に伴い、内因性クレアチニンのクリアランスから算出したSCFが、イヌリンクリアランスから得られたSCF値を大幅に(25%以上)上回りました。SCFが20 ml/分の場合、クレアチニンクリアランスはイヌリンクリアランスの1.7倍を超えました。結果に矛盾が生じる理由は、腎不全および尿毒症の状態では、腎臓が近位尿細管からクレアチニンを分泌し始めるためです。クレアチニンの分泌を阻害する物質であるシメチジン1200 mgを患者に予備投与(試験開始の2時間前)することで、誤差を補正することができます。シメチジン前投与後、中等度および重度の腎不全患者のクレアチニンクリアランスはインスリンクリアランスと差がなかった。

現在、血清中のクレアチニン濃度やその他の指標(性別、身長、体重、年齢)を考慮したSCF算出法が臨床現場で広く導入されています。コッククロフトとゴールトは、SCF算出のための以下の式を提案し、現在、ほとんどの臨床医が使用しています。

男性の糸球体濾過率は次の式で計算されます。

(140 - 年齢)xm:(72 x R cr)、

ここで、P crは血漿中のクレアチニン濃度(mg%)、m は体重(kg)です。女性のSCFは次の式で計算されます。

(140 - 年齢)×m×0.85:(72×R cr)、

ここで、P crは血漿中のクレアチニン濃度(mg%)、m は体重(kg)です。

コッククロフト・ゴールト式を用いて算出したSCFと、最も正確なクリアランス法(イヌリンクリアランス、1,125 -イオタラム酸)を用いて測定したSCF値を比較したところ、結果の互換性が高いことが明らかになりました。比較研究の大部分において、算出されたSCFと真値との差は、負の方向では14%以下、正の方向では25%以下でした。また、75%のケースでは、差は30%を超えませんでした。

近年、SCFを決定するためにMDRD(腎疾患研究における食事療法の修正)式が実践に広く導入されています。

SCF+6.09x(血清クレアチニン、mol/L) -0.999x (年齢) -0.176x (女性の場合 0.762 (アフリカ系アメリカ人の場合 1.18)x(血清尿素、mol/L) -0.17x (血清アルブミン、g/L) 0318。

比較研究により、この式の高い信頼性が示されました。MDRD式を用いた計算結果の偏差は、90%以上のケースで測定されたSCF値の30%を超えませんでした。誤差が50%を超えたのはわずか2%のケースでした。

通常、糸球体濾過率は男性の場合には97〜137 ml/分、女性の場合には88〜128 ml/分です。

生理学的条件下では、糸球体濾過率は妊娠中および高タンパク質食品の摂取時に増加し、加齢とともに低下します。そのため、40歳を過ぎると、糸球体濾過率(GFR)の低下率は年間1%、つまり10年で6.5ml/分となります。60歳から80歳になると、GFRは半減します。

病理学的には、糸球体濾過率は低下することが多いですが、上昇することもあります。腎病変に関連しない疾患では、GFRの低下は、低血圧、ショック、血液量減少、重度の心不全、脱水、NSAIDsの服用といった血行動態因子に起因する場合がほとんどです。

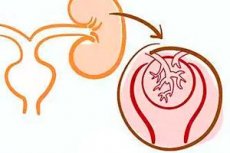

腎臓病では、腎臓の濾過機能の低下は主に、活性ネフロンの質量の減少、糸球体の濾過面積の減少、限外濾過係数の低下、腎血流の減少、および尿細管の閉塞につながる構造障害に関連しています。

これらの要因により、すべての慢性びまん性腎疾患(慢性糸球体腎炎(CGN)、腎盂腎炎、多発性嚢胞腎など)における糸球体濾過率の低下、全身性結合組織疾患における腎障害、動脈性高血圧を背景とした腎硬化症の発症、急性腎不全、尿路閉塞、心臓、肝臓、その他の臓器への重篤な障害が発生します。

腎臓の病理学的過程において、限外濾過圧、限外濾過係数、または腎血流の増加によるSCFの上昇は、はるかに稀にしか検出されません。これらの因子は、糖尿病、高血圧、全身性エリテマトーデスの初期段階、およびネフローゼ症候群の初期段階における高SCFの発生に重要です。現在、長期の過剰濾過は、腎不全進行の非免疫性メカニズムの一つと考えられています。

糸球体濾過予備能を決定するための負荷試験

生理的条件下での糸球体濾過率は、個人の身体的・心理的状態、摂取する食品の組成、薬剤投与などによって日中に変化します。最大値は、大量の肉タンパク質を摂取した後に検出されます。刺激に対する腎臓の糸球体濾過量(SCF)の増加能力は、糸球体濾過予備能、すなわち腎機能予備能(RFR)を決定するための基準として用いられました。

PFR を評価するには、通常、タンパク質またはアミノ酸の単回(急性)負荷、または少量のドーパミン投与が使用されます。

急性タンパク質負荷

この試験では、肉タンパク質70~90g(体重1kgあたりタンパク質1.5g、これは体重1kgあたりゆで牛肉5gに相当)、植物性タンパク質100g、または一連のアミノ酸の静脈内投与を摂取します。

健康な人では、急性タンパク質負荷またはアミノ酸の摂取に反応して、負荷後1~2.5時間でSCFが20~65%増加します。平均SCFは20~35ml/分です。

年金基金の計算は次の式に従って行われます。

PFR = (SCF 2 - SCF 1 ): SCF 1,

SCF 1は基礎状態(朝、空腹時)でのSCF、SCF 2は肉またはアミノ酸摂取後のSCF(刺激SCF)です。結果はパーセンテージで表されます。

腎疾患では、PFRは正常範囲を維持する場合もあれば、低下する場合もあります。急激な低下(10%未満)や予備能の欠如(5%未満)は、機能ネフロンにおける過剰濾過の状態を間接的に反映しています。PFR値の低下は、SCF値が正常(糖尿病性腎症の初期段階、ネフローゼ症候群)の場合と、腎不全患者におけるSCFの抑制の場合の両方で観察されます。

[

[