共焦点顕微鏡

最後に見直したもの: 03.07.2025

皮膚検査のための共焦点顕微鏡

共焦点顕微鏡は、2つの貴重な可能性を提供します。1つは、生理的生命活動状態における組織を細胞レベルで研究すること、そしてもう1つは、研究結果(すなわち細胞活動)を高さ、幅、奥行き、時間の4次元で観察することです。画像の品質と研究の深さにおいて最も重要なのは、組織の光透過性、すなわち透明性です。共焦点顕微鏡法は非接触であり、光線は検査対象の患者や実験動物に害や不快感を与えることはありません。

共焦点走査レーザー顕微鏡(CSLM)は、皮膚の検査に用いられます。この手法により、表皮と真皮乳頭層を組織学的レベルに近い解像度で観察することができます。すべての検査結果はモニターに表示され、画像ファイル(マイクロフィルム(動態)または顕微鏡写真)のパッケージとして保存されます。

この方法には 2 つの種類があります。

- 反射型(反射率 CSLM) - さまざまな細胞内および細胞間構造が異なる光の屈折率を持つという事実に基づいており、コントラスト画像を取得できます。

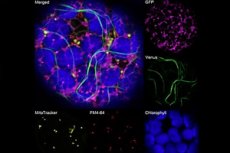

- 蛍光(蛍光 CSLM) - 皮膚を貫通して皮膚内のエキソクロモフォアまたはエンドクロモフォアを励起するレーザー光を使用し、それに応じて光子を放出し始めます(つまり、蛍光を発します)。

横方向分解能とは、水平面、つまり皮膚表面に平行な平面上に位置する点間の最小距離です。軸方向分解能とは、皮膚表面に垂直な平面上に位置する点間の最小距離です。

共焦点顕微鏡の歴史

生きた組織の断片を細胞レベルで観察できる顕微鏡を開発するというアイデアは、130年前に活発に開発されました。現代の顕微鏡の主要部分は19世紀末に設計されたもので、螺旋状に配置された小さな穴が開いた回転ディスクでした。このディスクは1883年にドイツ人学生パウル・ニプコウによって発明され、彼の名にちなんでニプコウディスク(またはニプコーディスク)と名付けられました。この発明は、ディスクの小さな穴と拡大レンズを通過する光が組織の深部まで浸透し、表面から離れた場所にある細胞断片を照らす能力に基づいていました。ディスクを高速で回転させる場合、断片は1枚の画像を形成します。構造を対象物から遠ざけたり近づけたりすることで、研究対象の組織の光学断面の深さを変えることができます。

今日使用されている最新の顕微鏡を作成し、効果的に使用することが可能になったのは、1980 年代にビデオ レコーダーが登場し、1990 年代初頭に画像を処理できるコンピューターが登場してからです。

[

[