症状 脊椎骨軟化症

キュンメル・ベルヌーイ病または外傷性脊椎炎は、椎体の無菌性壊死の病名です。この病態は、ほとんどの場合、若い男性に診断されます。変性過程は胸椎に発生し、腰椎部にも発生することは稀です。この疾患は、椎骨の海綿状物質の無菌性壊死を基盤としています。壊死は、外傷、過去の感染症または炎症性疾患、および血液供給障害によって引き起こされます。

症状は変性ジストロフィーの進行段階によって異なります。

- 急性外傷期 - 激しい運動や背中の怪我によって発症します。急性疼痛が発生し、意識を失うこともあります。疼痛症候群は10~12日間持続します。

- クリアインターバル段階 - この段階は4~6ヶ月から数年続きます。患者は痛みや不快感を訴えません。

- 再発 – 一定期間後、患部に再び痛みが出現しますが、その強さは軽減します。脊椎の変形は、脊髄損傷部位で確認されます。また、棘突起の突出、触診時の痛み、筋系の機能障害も見られます。

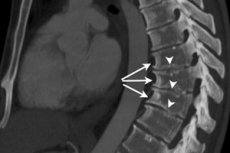

診断プロセスは、機器検査および鑑別診断の結果を病理学的臨床所見と照らし合わせて分析することから成ります。診断にはX線、CT、MRIが用いられます。脊椎腫瘍病変、チフス後脊椎炎、破壊性結核性脊椎炎との鑑別診断が行われます。

治療は脊椎への負担を軽減することを目的としています。そのために、理学療法、特殊なコルセットの装着、運動療法、マッサージなどを用いて背部の筋肉系を強化します。薬物療法は、痛みを軽減し、健康な骨組織の成長を促進し、身体全体の強化を目的としています。

頸椎骨軟骨症

ショイエルマン・マウ病の病型の一つに、頸椎の無菌性壊死があります。この部位の骨軟骨症は非常にまれです。主な患者群は11~18歳の10代の若者です。病理学的には、椎間板、椎体、終板の損傷が特徴的です。

変性性ジストロフィーは、頸椎への血流障害によって発症します。外傷、ホルモン異常、局所微小循環の障害、激しい運動による障害などが原因となります。また、医療現場では、遺伝的素因によって発症するケースも見られます。

この病気はゆっくりと進行します。初期段階では、筋肉の疲労が増し、軽い痛みが現れますが、一晩休むと消えます。しかし、病気が進行するにつれて、特に成長期には不快感が増し、頭を回したり傾けたりすることが困難になります。頸椎の変性が起こる可能性もあります。治療は壊死の進行度と合併症によって異なります。適切なタイミングで治療すれば、予後は良好です。

胸椎骨軟骨症

若年性脊柱後弯症、またはショイエルマン・マウ病は、胸椎の無菌性壊死です。この病態は、脊椎を支える筋骨格の強度が不十分なために、骨格の成長が活発な時期に発症します。

この病気は、胸部に倦怠感と激しい痛みを引き起こします。進行すると、患部が変形します。患者は背筋を伸ばそうとすると鋭い痛みを訴えます。場合によっては、病気の進行に伴って微熱が現れることもあります。

診断のためにX線検査が行われ、椎体の縁がギザギザした楔形の変形が見られます。CT検査やMRI検査が処方される場合もあります。保存的治療では、硬いベッドでの安静、運動療法、マッサージが推奨されます。背筋をサポートする特殊なコルセットの着用も効果的です。軟骨保護剤、鎮痛剤、マルチビタミン複合体、血行促進剤、骨の成長促進剤などが処方されます。

腰椎骨軟骨症

変性壊死性疾患には、カルベ病、すなわち椎体の骨軟骨症が含まれます。ほとんどの場合、腰椎に局在します。

病気の原因と危険因子:

- 遺伝的素因。

- 身体活動の増加。

- 腰椎の骨組織への血液供給の局所的途絶。

椎体内で起こる壊死過程は、椎骨の構造を破壊します。その結果、椎骨の圧迫と隣接する椎間板の肥厚が起こります。病理学的には、腰部にしつこい痛みが生じ、背部全体に広がり、下肢にも放散します。体温の上昇、患部の腫脹、触診時の痛みがみられる場合もあります。

診断は一連の機器的手法から成ります。特に鑑別には細心の注意が払われます。無菌性壊死は、ベヒテレフ病、脊柱結核、炎症性病変、および脊髄発達異常と比較されます。

治療は保存的治療から始まります。患者には脊椎の負荷軽減、マッサージ、理学療法、運動療法が処方されます。特に重症の場合、つまり椎骨の変形が進行している場合は、手術が行われます。手術は脊椎を固定し、変性変化を除去することを目的としています。

診断 脊椎骨軟化症

この病気は、初期段階では明らかな臨床症状が現れないため、診断が困難です。X線検査や断層撮影では、骨や軟骨組織の破壊が認められます。病状が進行すると、背筋の急速な疲労、非対称性、筋力低下、脊椎の変形が現れます。

[ 8 ]

[ 8 ]

処理 脊椎骨軟化症

治療は、急性疼痛症候群の緩和、患部組織への血液供給と栄養の回復から始まります。姿勢を矯正し、脊椎の自然な位置を回復するために、理学療法、特殊なコルセットの着用、運動療法が適応となります。特に、骨軟骨症の予防に重点が置かれます。