甲状腺

最後に見直したもの: 04.07.2025

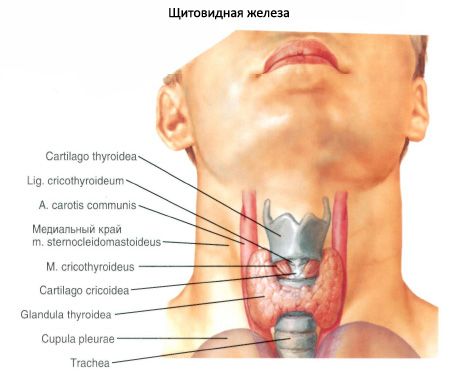

甲状腺(glandula thyroidea)は、頸部前部、喉頭および上部気管の高さに位置する非対の臓器です。甲状腺は右葉(右葉)と左葉(左葉)の2つの葉から成り、狭い峡部で繋がっています。甲状腺はごく浅い位置にあります。甲状腺の前方、舌骨の下には、胸骨甲状筋、胸骨舌骨筋、肩甲舌骨筋、そして胸鎖乳突筋(一部)という一対の筋肉、そして頸筋膜の浅板と気管前板があります。

甲状腺の後面は、喉頭下部と気管上部を前方および側方から包み込むように凹んでおり、左右の葉を繋ぐ甲状腺峡部(isthmus glandulae thyroidei)は、通常、気管第II軟骨または第III気管軟骨の高さに位置します。まれに、甲状腺峡部が気管第I軟骨や輪状軟骨弓の高さに位置する場合もあります。甲状腺峡部が存在しないこともあり、その場合は甲状腺の葉同士が全く繋がっていない状態となります。

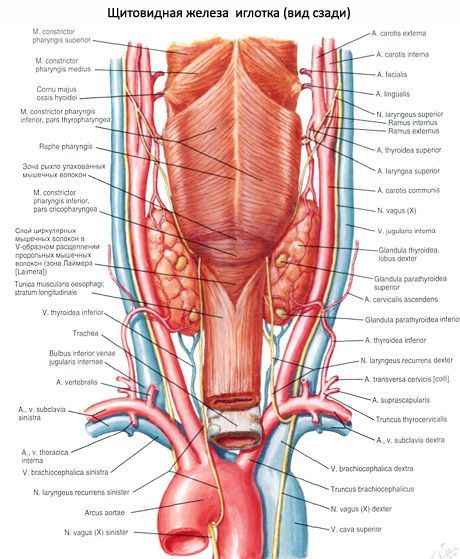

甲状腺の左右葉の上極は、喉頭の甲状軟骨の対応する板の上縁よりわずかに下に位置しています。下極は気管の第V-VI軟骨の高さに達します。甲状腺の各葉の後外側表面は、咽頭の喉頭部、食道の始まり、および総頸動脈の前半円に接しています。副甲状腺は、甲状腺の左右葉の後面に隣接しています。

錐体葉(lobus pyramidalis)は、峡部またはいずれかの葉から上方に伸び、甲状軟骨の前方に位置します。これは症例の約30%に認められます。この葉は、頂点が舌骨体に達することもあります。

成人の甲状腺の横幅は50~60mmです。各葉の縦幅は50~80mmです。峡部の縦幅は5~2.5mm、厚さは2~6mmです。20歳から60歳までの成人の甲状腺重量は平均16.3~18.5gです。50歳から55歳を過ぎると、甲状腺の容積と重量は若干減少します。女性の甲状腺重量と容積は男性よりも大きくなります。

甲状腺は外側から結合組織膜である線維性被膜(線維性被膜)で覆われており、この被膜は喉頭と気管と癒合しています。そのため、喉頭が動くと甲状腺も動きます。被膜から甲状腺内部へと伸びる結合組織の隔壁(小柱)は、甲状腺組織を濾胞からなる小葉に分割します。濾胞の壁は内側から立方体状の上皮性濾胞細胞(甲状腺細胞)で覆われており、濾胞内部にはコロイドと呼ばれる粘稠な物質があります。コロイドには、主にタンパク質とヨウ素含有アミノ酸からなる甲状腺ホルモンが含まれています。

約3000万個ある各卵胞の壁は、基底膜上に位置する一層の甲状腺細胞によって形成されています。卵胞の大きさは50~500μmです。甲状腺細胞の形状は、細胞内での合成過程の活性に依存します。甲状腺細胞の機能状態が活発であるほど、細胞はより高く位置します。甲状腺細胞は、中心部に大きな核を持ち、多数のリボソーム、発達したゴルジ体、リソソーム、ミトコンドリア、そして頂端部に分泌顆粒を有しています。甲状腺細胞の頂端面には、卵胞腔内のコロイドに浸された微絨毛が存在します。

甲状腺の腺濾胞上皮は、他の組織よりも選択的にヨウ素を蓄積する能力を持っています。甲状腺組織中のヨウ素濃度は、血漿中のヨウ素濃度の300倍です。ヨウ素化アミノ酸とタンパク質の複合体である甲状腺ホルモン(チロキシン、トリヨードチロニン)は、濾胞のコロイドに蓄積され、必要に応じて血流中に放出され、臓器や組織に届けられます。

甲状腺ホルモン

甲状腺ホルモンは、代謝を調節し、熱交換を増加させ、酸化プロセスとタンパク質、脂肪、炭水化物の消費を促進し、体内の水分とカリウムの放出を促進し、成長と発達のプロセスを調節し、副腎、性腺、乳腺の活動を活性化し、中枢神経系の活動を刺激する効果があります。

基底膜上の甲状腺細胞の間、そして濾胞の間には、先端が濾胞腔に達する傍濾胞細胞が存在する。傍濾胞細胞は、大きな円形の核、細胞質内の多数のミオフィラメント、ミトコンドリア、ゴルジ体、そして顆粒状の小胞体を有する。これらの細胞には、直径約0.15μmの高電子密度顆粒が多数含まれている。傍濾胞細胞は、副甲状腺ホルモンの拮抗薬であるチロカルシトニンを合成する。チロカルシトニンはカルシウムとリンの交換に関与し、血中のカルシウム濃度を低下させ、骨からのカルシウムの放出を遅らせる。

甲状腺機能の調節は、神経系と下垂体前葉の甲状腺刺激ホルモンによって行われます。

甲状腺の胚発生

甲状腺は、前腸上皮から、第一臓弓と第二臓弓の間のレベルで、対になっていない正中突起として発達する。胚発生の4週目まで、この突起には空洞があるため、甲状舌管(ductus thyroglossalis)と呼ばれる。4週目の終わりまでに、この管は萎縮し、その始まりは舌根と舌体の境界にある、多かれ少なかれ深い盲孔の形でのみ残る。管の遠位部は、将来の甲状腺葉の2つの原基に分岐する。形成中の甲状腺葉は尾側に移動し、通常の位置に戻る。保存された甲状舌管の遠位部は、器官の錐体葉に変化する。管の縮小部は、副甲状腺の形成の原基として機能する。

甲状腺の血管と神経

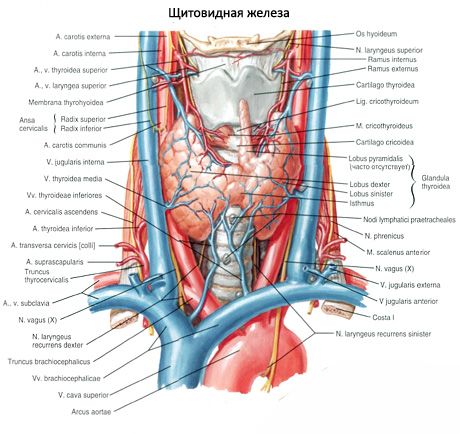

右および左の上甲状腺動脈(外頸動脈の枝)はそれぞれ甲状腺の右および左葉の上極に接近し、右および左の下甲状腺動脈(鎖骨下動脈の甲状頸動脈幹から)はこれらの葉の下極に接近します。甲状腺動脈の枝は、甲状腺の被膜内および臓器内部で多数の吻合を形成します。腕頭動脈幹から始まるいわゆる下甲状腺動脈は、甲状腺の下極に接近することがあります。甲状腺からの静脈血は、上甲状腺静脈および中甲状腺静脈を通って内頸静脈に流れ込み、下甲状腺静脈を通って腕頭静脈(または内頸静脈の下部)に流れ込みます。

甲状腺のリンパ管は、甲状腺、喉頭前リンパ節、気管前リンパ節、気管傍リンパ節に流れ込みます。甲状腺神経は、左右の交感神経幹の頸部リンパ節(主に中頸部リンパ節から血管に沿って)と迷走神経から分岐します。

甲状腺の加齢に伴う特徴

新生児の甲状腺は胎児よりもはるかに大きいです。生後1年間は甲状腺の重量が若干減少し、1.0~2.5gになります。思春期を迎える前には、甲状腺の大きさと重量は徐々に増加します(最大10~14g)。20歳から60歳までは、甲状腺の重量に大きな変化はなく、ほぼ一定で、平均18gです。高齢になると、加齢に伴う萎縮により甲状腺の重量と重量が若干減少しますが、高齢期の甲状腺機能は多くの場合、正常に維持されます。

[ 1 ]

[ 1 ]