脊椎

最後に見直したもの: 04.07.2025

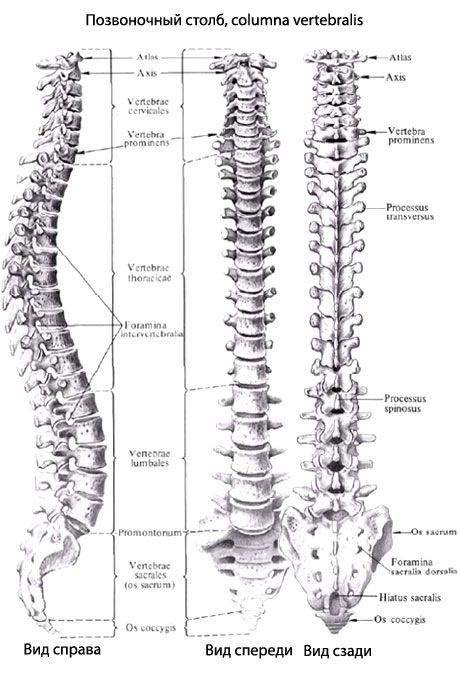

脊椎(脊柱、columna vertebralis)は 33 ~ 34 個の椎骨で構成され、そのうち 7 個は頸椎、12 個は胸椎、5 個は腰椎です。

人体を支える最も重要な構造は脊椎です。脊椎がなければ、平均的な人は歩くことも走ることも、あるいは補助なしに立つことさえも不可能です。

さらに、脊椎は脊髄を保護するという非常に重要な機能を担っています。現代人の脊椎疾患の多くは、直立姿勢と高いレベルの外傷が原因です。脊椎の様々な疾患の原因とメカニズムをより深く理解し、最適な治療法を理解するためには、脊椎と脊髄の解剖学と生理学の基礎を深く理解する必要があります。

まず、脊椎がどのような構造になっているかを理解する必要があります。脊椎は24個の小さな骨で構成されており、誰もが「椎骨」として知っています。2つの椎骨の間には椎間板があり、これは円形で薄い結合パッドです。椎間板は複雑な形態構造をしています。主な機能は、運動中に発生するあらゆる種類の負荷を緩和することです。また、椎間板は椎骨同士を連結する役割も担っています。

椎間板に加えて、すべての椎骨は特殊な靭帯によって連結されています。靭帯は、骨と骨を繋ぐことを主な機能とする構造です。例えば、腱は骨と筋肉を繋ぎます。脊椎には、膝関節や肘関節の構造と驚くほどよく似た関節があります。これらは通常、椎間関節と呼ばれます。椎骨間の動きが可能になるのは、この靭帯のおかげです。

それぞれの椎骨には、ほぼ中央に小さな穴があります。これは椎孔と呼ばれます。椎孔は互いに重なり合って配置され、脊髄を収容する容器を形成しています。なぜ脊椎に脊髄があるのでしょうか?脊髄は中枢神経系の一部です。この複雑な系には、脳に信号を送る神経経路が含まれています。つまり、非常に有用なものなのです。

脊椎は、頸椎、胸椎、腰椎、尾椎の4つの主要な部分に分けられます。頸椎は7個、胸椎は12個、腰椎は5個です。腰椎は最下部で仙骨と繋がっています。仙骨もまた脊椎の一部であり、5個の椎骨が癒合して構成されています。仙骨のおかげで、脊椎は骨盤骨と繋がっています。

一般的な例を挙げると、脊椎は独特のS字型をしていることがわかります。この形状により、脊椎は衝撃を吸収する機能も兼ね備えています。頸椎と腰椎は弧状で、凸面は前方を向いていますが、胸椎は後方を向いています。

このように、人間の脊椎は非常に複雑な構造であり、じっくりと時間をかけて理解する必要があります。しかし、そこで働くすべての動作原理を理解すれば、今日多くの人が苦しんでいる多くの病気を回避できるでしょう。さらに、脊椎の治療を始めることも可能です。

頸椎(vertebrae neckles)は、脊椎の他の部分よりもストレスが少ないため、体が小さくなっています。すべての頸椎の横突起には、横突起開口部(横突起孔)があります。この突起は、前方と後方の結節で終わっています。6番目の頸椎の前結節はよく発達しており、頸動脈結節と呼ばれています。必要に応じて、この結節の前を通過する頸動脈をこの結節に押し付けることができます。頸椎の関節突起は非常に短いです。上部関節突起の関節面は後方および上方に向けられ、下部関節突起の関節面は前方および下方に向けられています。頸椎の棘突起は短く、端で分岐しています。7番目の頸椎の棘突起は、隣接する椎骨の棘突起よりも長くて太いです。人間の場合、この椎骨は簡単に触知できるため、突出椎骨(vertebra prominens)と呼ばれます。

胸椎(vertebrae thoracicae)は頸椎よりも大きく、体高は上から下に向かって高くなっており、第12胸椎で最大となります。胸椎の棘突起は長く、下方に傾斜し、互いに重なり合っています。この配置により、脊椎が過度に伸展するのを防いでいます。

腰椎(vertebrae lumbales)は大きな豆のような形をしており、第1椎骨から第5椎骨に向かって高さが増していきます。

仙骨(os sacrum)は5つの仙椎(vertebrae sacrales)で構成され、思春期に1つの骨に癒合します。仙骨は三角形の形をしており、ほぼ全身の重量を支えるため、非常に大きな骨です。

尾骨(os caccygis)は、3~5 個の原始的な尾椎(vertebrae coccygeae)が癒合して形成されます。

脊椎は、椎間板(椎間板結合)、靭帯、膜によって互いに連結された椎骨によって形成されます。脊椎は支持機能を果たし、身体の柔軟な軸となります。脊椎は胸腔と腹腔の後壁、骨盤の形成に関与し、脊髄の受容部として、また体幹と四肢の筋肉の起始部と付着部として機能します。

成人女性の脊椎の長さは60~65cm、男性では60~75cmです。高齢になると、脊椎は約5cm小さくなります。これは、加齢に伴う脊椎の湾曲の増加と椎間板の厚さの減少に伴って起こります。椎骨の幅は下から上に向かって狭くなります。胸椎第12番の高さでは5cmです。脊椎の直径は仙骨基部の高さで最大(11~12cm)となります。

脊椎は、矢状面と前額面で湾曲します。脊椎の後方への湾曲は後弯症、前方への湾曲は前弯症、側弯症は側弯症と呼ばれます。脊椎の生理的湾曲には、頸椎前弯症と腰椎前弯症、胸椎後弯症と仙骨後弯症、そして胸椎(大動脈)生理的側弯症の4種類があります。大動脈側弯症は症例の約半数に発生し、胸椎III-Vレベルに位置し、脊柱が右側にわずかに突出する形で発生します。

脊椎の湾曲は出生後にのみ形成されます。新生児の脊椎は円弧状で、凸部は後方を向いています。子供が頭を支え始めると、頸椎前弯が形成されます。頸椎前弯の形成は、頭を支える後頭筋の緊張の増加と関連しています。立ったり歩いたりすると、腰椎前弯が形成されます。

体が水平姿勢にあるときの脊椎の湾曲は、ある程度まっすぐになり、体が垂直姿勢にあるときにはより顕著になります。負荷(例えば、重いものを運ぶなど)がかかると、湾曲はさらに強くなります。痛みを伴う動作や、学校での長期間にわたる誤った姿勢の結果として、脊椎の非生理的な湾曲が生じることがあります。

椎骨とその関節のX線解剖

脊椎のX線画像では、椎体は上部と下部にそれぞれ2つの角を持ち、その頂点は丸みを帯びています。腰椎は体が大きく、中央部が狭くなっています(「腰」)。椎間孔は、三角形を呈する仙骨を背景に投影されています。椎間板が占める空間は、椎体間に明瞭に観察できます。椎弓は、対応する椎体の画像に重ねて表示されます。椎弓の椎柄は、楕円形または丸みを帯びた輪郭を呈しています。前額面に位置する横突起が特定されています。棘突起は、椎体の背景に対して垂れ下がるように際立っています。棘突起の頂点は、下にある椎間腔の高さでより明瞭に観察できます。椎体の下部関節突起は、下にある椎体の上部関節突起の輪郭と椎体に重ねて表示されます。胸椎では、肋骨頭と肋骨頸部の輪郭が胸椎の横突起に重ね合わされています。

側面投影のX線写真では、環椎の前弓と後弓、環椎後頭関節の輪郭、歯状軸椎、外側環椎軸関節が明瞭に観察されます。棘突起と関節突起を伴う椎骨弓は明瞭に定義されています。椎間孔、椎間関節のX線関節腔が観察され、脊椎の弯曲が決定されます。

脊椎にはどのような動きがありますか?

隣接する椎骨同士の相対的な可動性はわずかですが、脊椎全体としては大きな可動性を有しています。脊椎には、屈曲と伸展、外転と内転(側屈)、捻転(回旋)、円運動といった様々な運動が可能です。

屈曲と伸展は前頭軸に対して行われます。その振幅は合計170~245°です。屈曲時には、椎体が前方に曲がり、棘突起は互いに離れます。前縦靭帯は弛緩します。後縦靭帯、黄色靭帯、棘間靭帯、棘上靭帯の緊張がこの動きを阻害します。

脊椎が伸展すると、前縦靭帯を除くすべての靭帯が弛緩します。前縦靭帯の張力によって脊椎の伸展が制限されます。椎間板は屈曲と伸展によって形状が変化します。椎間板の厚さは、脊柱の傾斜側では減少し、反対側では増加します。

脊椎の外転と内転は、矢状軸を基準として行われます。これらの運動の総範囲は約165°です。脊椎が正中面から側方へ外転すると、対側の椎間関節の関節包である黄色靭帯と横間靭帯が伸展します。これにより、運動範囲が制限されます。

脊椎の回転(左右への回転)は、垂直軸を中心に行われます。回転範囲は合計120°です。脊椎が回転すると、椎間板のゼラチン質の核が関節頭の役割を果たします。また、椎間板の線維束と黄色靭帯の張力によって、この動きが抑制されます。

脊椎の円運動は、その垂直軸(縦軸)の周りでも起こります。この場合、支持点は仙骨の高さにあり、脊椎の上端は(頭部と共に)空間内で自由に動き、円を描きます。

このテーマを完全に理解するには、脊椎とは何か、脊椎の問題点は何なのか、脊椎の病気の治療法は何なのかといった、あまり面白くない文献を何度も読み返す必要があるでしょう。しかし、原則として、それだけの時間を費やす価値はあります。少なくとも、病気にかかる回数が格段に減るからです。そして、大切な人の有害な病気の発生を防ぐこともできるでしょう。