記事の医療専門家

新しい出版物

両眼視には、両眼が同時に両中心窩を注視することが必要です。つまり、それぞれの眼が別々に注視対象を認識し、像の形成に関与します。両眼視に必要な条件は以下のとおりです。

- 重複する視野。

- 神経筋の発達を修正し、対象物に対する視軸の方向を調整します。

- 正常な視覚経路。

- 両眼の像の鮮明さと大きさはほぼ同じです。

- 網膜の対応する点、「単眼」。

- 混乱とは、異なる物体による(通常は中心窩内の)対応する点の刺激によって引き起こされる、重なり合った 2 つの異なる画像を同時に知覚することです。

- 複視とは、一つの物体の二つの像を同時に知覚することです。これは、一つの物体の視覚像が網膜上の対応しない点に投影されるときに起こります。同時視とは、両眼で同時に一つの物体を知覚する能力です。

- 視覚方向とは、網膜の特定の要素を主観空間の特定の方向に投影することです。

- 主視方向 - 視線として解釈される外部空間における方向。通常は中心窩の視軸である。

- 二次視覚方向 - 中心窩の主方向に対する中心窩外点の投影方向。

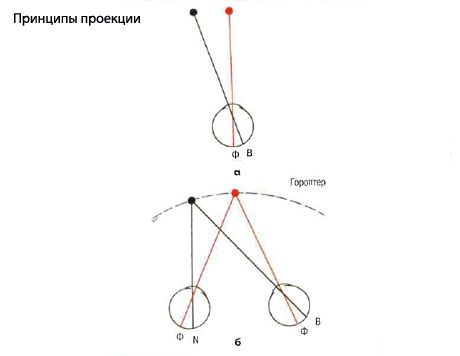

- 投影とは、網膜の刺激要素に基づいて空間内の物体の位置を解釈することです。

赤い物体が右の小窩を刺激し、視野の鼻側半分にある黒い物体が網膜の側頭側半分の要素を刺激する場合、赤い物体は頭をまっすぐにした状態で直接投影されたものと脳によって解釈され、黒い物体は視野の鼻側半分から生じたものと解釈されます。同様に、網膜の鼻側要素は視野の側頭側半分に投影され、上側要素は下側半分に投影され、下側要素は網膜の鼻側半分に投影されます。

- 両眼を開いた状態で、赤い物体は網膜の対応する点である中心窩を両方刺激します。黒い物体は、右眼の耳側網膜要素だけでなく、左眼の鼻側に位置する網膜要素も刺激します。したがって、物体は右眼の視野の鼻側半分と左眼の視野の耳側半分に投影されます。しかし、これらの網膜要素のほとんどは対応する点であるため、物体は空間的に同じ位置に投影されます(左)。

- 網膜運動値。周辺視野にある物体の像は、中心窩外要素に結像します。物体の固視を確立するには、一定の振幅のサッカード運動が必要です。網膜の中心窩外要素はそれぞれ、中心窩からの距離に比例した網膜運動値を持ち、これが物体に正確に焦点を合わせるために必要なサッカード運動の振幅を決定します。中心窩の中心の網膜運動値はゼロで、周辺に向かって増加します。

- 対応点とは、網膜上で主観的な視覚方向(例えば、中心窩への直接投影)が同じである領域です。片方の目の鼻側網膜上の点は、もう片方の目の側頭側網膜上の点と対応します。これが正常な網膜対応の基礎となります。例えば、右目の鼻側網膜と左目の側頭側網膜に像が投影される物体は、視空間の右半分に投影されます。

- ホロプターとは、外部空間における仮想的な平面であり、そのすべての点は網膜の対応する要素のみを刺激するため、両眼で一点として知覚されます。この平面は視軸の交点を通るため、両眼視における注視点を含みます。

- 両眼視におけるパヌム融合領域は、ホロプターの前後に位置する領域です。この領域内では、対応する要素への正確な刺激がないにもかかわらず、物体は1つに見えます。パヌム領域外の物体は2つに見えます。これが生理的複視の根本原因です。パヌム領域は注視領域(6秒角)では狭く、周辺に向かって広くなるため、ホロプター内の物体は1つに見えます。パヌム融合領域内の物体は1つに見え、立体的に見えます。パヌム融合領域外の物体は2つに見えます。

- 感覚融像とは、視覚皮質において両眼から得られる2つの感覚画像を1つの視覚画像に結合することです。中枢性感覚融像は中心窩に投影された画像を結合し、末梢性感覚融像は中心窩を越えて投影された画像を結合します。

- 運動性融像とは、両焦点固定を達成するために眼球を正しい位置に保つ機能です。運動性融像の刺激は網膜像の視差であり、これが融像輻輳を刺激します。

- 融合輻輳は、網膜像の視差を克服するために両眼を動かす運動です。融合予備能はプリズムまたはシノプトフォアを用いて測定できます。正常な予備能は以下のとおりです。

- 輻輳: 約 15 D (遠くの物体の固定)、約 25 D (近くの物体の固定)。

- 発散: 約 25 D (遠くの物体の固定)、約 12 D (近くの物体の固定)。

- 垂直:2〜3D。

- サイクロバージェンス:約2。

融合輻輳は外斜位を抑制し、融合開散は内斜位を抑制します。融合輻輳機構は疲労や病気によって弱まり、斜視から斜視へと変化することがあります。融合輻輳機構の幅は、例えば輻輳が弱いときに近くの物体を注視する際に融合輻輳を行うなど、視能訓練によって広げることができます。

- 立体視とは、奥行き(高さと幅に続く3次元)の知覚です。これは、注視点の前後にある物体が、パヌム融合領域内にあることで、水平方向に異なる点を同時に刺激されたときに生じます。このように異なる像が融合することで、奥行きのある単一の像として知覚されます。左右の目が物体の異なる側面を見るため、物体は立体的に(3D)知覚されます。

[

[