記事の医療専門家

新しい出版物

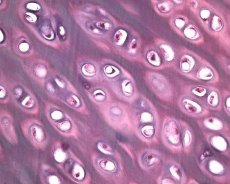

変形性関節症の病理過程には、関節軟骨の変性に加え、その下にある骨組織も関与しています。軟骨下板の肥厚が変形性関節症の進行に寄与していると考えられています。変形性関節症が進行するにつれ、機械的・化学的ストレスにさらされる関節軟骨は、軟骨の異化と修復過程の不均衡によりゆっくりと侵食されます。特に、体重を「支える」関節に関連する機械的ストレスは、軟骨下板と軟骨に多数の微小骨折の形成に寄与します。関節軟骨の侵食に伴い、軟骨下骨の硬化が進行し、骨組織の硬直性が高まり、それが関節軟骨の構造のさらなる破壊に寄与します。しかしながら、変形性関節症における軟骨下骨の変化が一次的なものか二次的なものかという問題は未解決のままです。

最近まで、軟骨下骨の海綿状物質におけるX線画像で検出可能な変化(硬化や嚢胞形成など)は、変形性関節症患者における二次的な変化と考えられていました。しかし、臨床研究および実験研究の結果は、軟骨下骨が変形性関節症の発症に関与している可能性を示唆しています。考えられるメカニズムの一つは、軟骨下骨の剛性勾配が急激に上昇することです。これは、軟骨組織の健全性は骨床の機械的特性に依存するためです。霊長類を用いた研究では、軟骨下骨の変化が関節軟骨の変化に先行する可能性があることが示されています。変形性関節症の動物モデル研究および臨床研究の結果として得られたこの仮説を支持する証拠と反対する証拠は、議論をさらに激化させるばかりです。軟骨下骨の骨梁肥厚は、必ずしも骨の石灰化の増加、つまり類骨の体積増加を伴うわけではありません。この異常な石灰化の兆候は、骨リモデリングの制御障害が変形性関節症の不可欠な要素であることを示唆しており、変形性関節症における骨細胞欠損の概念を裏付けています。J. Dequekerら(1989)は、後者を「全身性代謝性骨疾患」とみなしています。

骨組織は常に再生されています。骨リモデリングと呼ばれるこの動的なプロセスは、骨吸収と石灰化の複雑な一連の流れです。破骨細胞は骨組織を吸収し、骨芽細胞は石灰化の主な有機成分となるタンパク質を分泌します。骨の形成と吸収は骨格全体でランダムに起こるわけではなく、骨リモデリング単位と呼ばれる骨格のさまざまな領域で起こるプログラムされたプロセスです。サイクルの初期には、破骨細胞が不活性な表面に現れ、2週間以内に皮質骨にトンネルを形成するか、海綿骨の表面に小窩を形成します。新しい骨リモデリング単位の活性化頻度によって、骨再生の程度が決まります。健康な若者では、骨形成と骨吸収のプロセスはバランスが取れており、正常な骨量が維持されています。骨組織吸収のホルモン調節には、少なくともPTHとPGE2が関与しており、破骨細胞だけでなく骨芽細胞も関与しています。これらのホルモンの影響下では、破骨細胞による骨吸収を促進する因子が放出されるからです。現在、骨組織の成長を局所的および全身的に制御し、そのリモデリングに影響を及ぼす因子は12種類以上知られており、具体的にはPTH、1,25(OH)2D3 、カルシトニン、成長ホルモン、グルココルチコイド、甲状腺ホルモン、インスリン、IGF(1および2)、エストロゲン、PGE2 、アンドロゲンなどが挙げられます。

骨細胞は、内分泌調節とシグナル伝達を担う多くのタンパク質とサイトカインを放出します。骨芽細胞によって産生されるタンパク質には、コラーゲン、オステオポンチン、オステオカルシン、骨シアロタンパク質などの骨マトリックスタンパク質が含まれます。さらに、これらの細胞は、骨組織のリモデリングプロセスに関与する活性型および潜在型のプロテアーゼ(MMP、プラスミノーゲン活性化因子(PA)/プラスミンシステムの構成要素)を放出します。骨芽細胞によって放出されるサイトカインは、オートクリン機構とパラクリン経路の両方を介して局所細胞(他の骨芽細胞、破骨細胞)に作用します。

これらのシグナルが機械的ストレスによって制御されているのか、あるいは機械的ストレスによって引き起こされる他の化学シグナルによって制御されているのかはまだ分かっていません。しかし、反復的な機械的ストレスは骨細胞および/またはタンパク質の局所的な増殖を引き起こすことが知られています。生体内では、機械的負荷は骨芽細胞を活性化し、環状ヌクレオチドの濃度を上昇させ、プロスタグランジンの産生を促進し、骨リモデリングに関連する形態変化を引き起こします。試験管内では、機械的ストレスは骨芽細胞培養の増殖、類骨形成および石灰化に関与する骨タンパク質のmRNA発現、IGF-1およびIGF-2などの局所成長因子および接着分子の放出を引き起こします。機械的ストレスシグナルの伝達は、機械感受性イオンチャネルを介して行われます。

変形性関節症における骨芽細胞の機能不全の間接的な証拠がある。G. Gevers および J. Dequeker (1987) は、手の変形性関節症の女性および皮質骨の組織片で血清オステオカルシン値の上昇を示し、骨病変が変形性関節症の一部である可能性を示唆した。剖検では、軟骨下骨の肥厚だけでなく、大腿骨頭の石灰化が異常に低いことが明らかになった。外科的に変形性関節症を誘発したモルモットでは、コンピュータ断層撮影により、軟骨下領域の骨部分の顕著な肥厚が明らかになった。コラーゲンと非コラーゲン(オステオカルシンなど)タンパク質の不均衡は骨量の増加につながる可能性があるが、骨のミネラル密度には影響しない。M. Shimizu らによると、骨密度は、骨粗鬆症のリスクが 1% 未満であるのに対し、M. Shimizu らは、骨密度が 1% 未満である理由を説明した。 (1993) によれば、関節軟骨の変性変化の進行は、軟骨下骨のより激しいリモデリングと骨の剛性の増加と関連しており、これは変形性関節症における骨組織細胞の欠陥を示唆しています。B. Lee と M. Aspden (1997) が提唱した仮説によれば、欠陥のある骨細胞の増殖は骨組織の剛性の増加につながる可能性がありますが、骨密度の増加にはつながりません。

CI Westacottら(1997)は、異常な骨芽細胞が軟骨代謝に直接影響を与えるという仮説を立てました。変形性関節症患者の骨芽細胞を関節疾患のない人の軟骨細胞と共に培養したところ、正常な軟骨組織からのグリコサミノグリカン放出に有意な変化が見られましたが、サイトカイン放出レベルは変化しませんでした。G. Hilalら(1998)は、変形性関節症患者の軟骨下骨から骨芽細胞をin vitroで培養したところ、代謝が変化し、これらの細胞におけるAP/プラスミン系の活性とIGF-1レベルが上昇していることを示しました。CI Westacottら(1997)の観察結果は、軟骨下骨細胞におけるプロテアーゼ活性の上昇によって説明できます。

軟骨下骨の変化が変形性関節症を引き起こすのか、それとも進行に寄与するのかはまだ分かっていません。DK Dedrick ら (1993) は、外科的に変形性関節症を誘発したイヌにおいて、軟骨下骨の肥厚は関節軟骨の変形性関節症様変化の発現に必須ではないものの、軟骨の変性過程の進行に寄与することを実証しました。A. Sa'ied ら (1997) の研究結果は、この先行研究のデータと矛盾しています。ラットの膝関節にモノヨード酢酸を注入して誘発した実験的変形性関節症において、50 MHz のエコー検査を使用して関節軟骨と骨の初期形態変化とその進行を評価した著者らは、注入後 3 日間に骨と軟骨の変化が同時に進行することを実証しました。

骨芽細胞は、局所的な骨のリモデリングに関与する成長因子とサイトカインを分泌します。これらは、関節軟骨の石灰化層の微小亀裂を貫通して浸透し、「荷重」関節における適切な軟骨のリモデリングを促進する可能性があります。さらに、骨細胞の分泌産物は滑液中に存在します。異常な骨芽細胞によって分泌され、局所的な軟骨リモデリングのプロセスを開始させる可能性が最も高い産物は、TGF-βと骨形態計測タンパク質(BMP)です。TGFファミリーの両メンバーは、軟骨細胞と骨芽細胞の両方によって分泌され、骨と軟骨の両方のリモデリングを修正することができます。J. Martel Pelletierら(1997)は、変形性関節症患者の軟骨下骨組織片におけるTGF-βのレベルが健常者と比較して上昇していることを観察しました。これは、この成長因子が変形性関節症の病因において役割を果たしている可能性が高いことを示しています。 IGFは骨芽細胞によっても産生されます。変形性関節症患者から採取した骨芽細胞様細胞の培養において、軟骨代謝を変化させるIGFレベルの上昇が認められました。

軟骨下骨の骨芽細胞によって産生されるTGF-β、IGF、BMP、およびサイトカインは、軟骨におけるコラーゲナーゼやその他のタンパク質分解酵素の産生に影響を与え、ひいては軟骨基質のリモデリング/分解を促進する可能性があります。OAにおける骨芽細胞が、正常細胞よりもマクロファージコロニー刺激因子(M-CSF - 骨吸収促進因子)の産生が少ないかどうかは、依然として不明です。AG Uitterlindenら(1997年)の研究結果によると、骨芽細胞によって発現され、これらの細胞によって合成されるいくつかの因子の発現を制御するビタミンD受容体が、骨棘の形成に一定の役割を果たしている可能性があり、この疾患の病因における骨芽細胞の役割を部分的に説明しています。

上記の研究結果を踏まえ、G. Hilalら(1998)、J. Martel-Pelletierら(1997)は、変形性関節症における軟骨下骨のリモデリングと固有関節軟骨の関係について、以下の仮説を提唱しました。OA発症の初期段階または進行段階では、軟骨下骨における骨組織のリモデリングが活発化します。同時に、反復荷重により、軟骨下骨の骨芽細胞の異常な反応により、局所的な微小骨折やIGF/IGF結合タンパク質(IGFBP)系の不均衡が生じ、軟骨下骨の硬化が促進されます。この不均衡は、さらに固有軟骨の微小骨折や基質の損傷につながる可能性があります。

通常、この損傷はIGF-1およびIGF結合タンパク質の局所的な合成と放出によって修復され、関節軟骨の細胞外マトリックスの形成が刺激されます。同時に、IGFシステムは軟骨下骨細胞の成長と骨基質の形成を促進します。変形性関節症患者の軟骨下骨では、IGFシステムの同化活性が亢進しており、関節軟骨におけるAP/プラスミンシステム(IGFシステムの局所的調節因子)の局所的活性化が局所的な変化を引き起こします。変形性関節症の骨芽細胞において、IGF-1はプラスミンによるAPの調節を正のフィードバック型で阻害するため、骨組織のリモデリングを抑制し、最終的には軟骨下硬化症を引き起こします。このように、骨および軟骨組織において、IGF-1およびプロテアーゼの局所的誘導は、一方では軟骨損傷を、他方では軟骨下骨の肥厚を招き、後者はさらなる軟骨損傷を助長する。軟骨下骨硬化症に伴う軟骨損傷とその修復能力の不均衡は、軟骨細胞外マトリックスの進行性変化と変形性関節症の発症につながる。著者らによると、この仮説は疾患の進行が遅いことも説明する。