共感覚とは、ある感覚(聴覚、視覚、味覚、触覚など)が、別の感覚への実際の刺激なしに、別の感覚の知覚を活性化したり、関連付けたりする現象です。共感覚を持つ人は、音楽を聴いているときに色が見える、物に触れたときに味を感じる、色と数字を関連付けるなど、通常とは異なる、馴染みのない知覚を経験することがあります。

共感覚の例としては次のようなものがあります。

- 書記共感覚: このタイプの共感覚を持つ人は、文字や数字を特定の色や形で認識することがあります。

- 色覚共感覚: 音楽を聴いたり音を聞いたりするときに色が見え、特定の色と特定の音を関連付けることができます。

- 味覚共感覚: このタイプの共感覚を持つ人は、物に触れたり、特定の色を見たりするときに、特定の味を感じることがあります。

共感覚は比較的稀な現象であり、そのメカニズムは完全には解明されていません。精神疾患や病理学的なものではなく、ほとんどの場合、共感覚は健康上の問題を引き起こすことはありません。共感覚を持つ人は、芸術や音楽において自身の特徴を活かし、独特な視覚作品や音響作品を創作する場合もあります。

共感覚は、人間の脳がどのように機能し、異なる感覚や知覚がどのように相互に関連しているのかを理解しようとする科学者にとって、興味深い研究対象となり得る。[ 1 ]

共感覚は、心理学と神経生物学の両方で研究できる多様な現象です。この多面的な現象は心理学の観点から研究され、異なる感覚知覚や感覚が人体の中でどのように相互作用するのか、そして共感覚が心理的・認知的にどのような影響を与えるのかを理解しようとしています。例えば、研究者たちは共感覚が連想思考、創造性、そして芸術鑑賞の能力にどのような影響を与えるかを研究しています。

心理学の観点から見ると、共感覚は、異なる感覚様式が絡み合うことで生じる連想体験や知覚の一種と捉えることもできます。心理学者は、共感覚による連想がどのように形成され維持されるか、そしてそれが人間の心理プロセスにどのような影響を与えるかを研究しています。

共感覚は、脳機能の特異性と関連しているため、神経生物学および神経心理学の観点からも興味深いものです。この分野の研究により、脳のどの部分と神経ネットワークが共感覚体験に関与しているのかを理解することができます。

したがって、共感覚は、さまざまな種類の感覚知覚と脳のプロセスとの関係をより深く理解するために、心理学、神経生物学、およびその他の科学分野で研究されている興味深い多面的な現象です。

原因 共感覚

共感覚の科学的説明は、神経接続の機能の特殊性と、異なる脳領域の相互作用に関連しています。共感覚の明確な原因は不明ですが、いくつかの説があります。

- 遺伝的素因:共感覚は遺伝する可能性があるとする研究もあります。これは、家族の複数のメンバーに共感覚体験が起こる理由を説明できるかもしれません。

- 脳の構造的特徴:共感覚を持つ人は、脳の異なる領域間の特殊な接続により、異なる感覚が相互作用すると考えられています。例えば、色と文字や数字は、対応する脳領域が同時に活性化されるため、関連付けられることがあります。

- 脳の可塑性: 幼少期の特定の出来事や経験が、脳内の共感覚的なつながりの形成に寄与する可能性があります。

- 神経化学的要因:グルタミン酸などの神経伝達物質のレベルの変化が共感覚を引き起こす役割を果たす可能性がある。[ 2 ]

病因

共感覚、つまりある感覚知覚が他の感覚知覚との連想を引き起こす現象のメカニズムは、まだ完全には解明されていません。しかし、この現象を説明しようと試みる仮説や理論はいくつか存在します。以下にいくつか例を挙げます。

- 神経経路の交差活性化仮説:この仮説によれば、共感覚を持つ人では、通常、ある種類の感覚情報の処理を担うニューロンが、別の種類の感覚情報の処理を担うニューロンと関連したり、交差したりする可能性がある。その結果、ある感覚知覚からの刺激が、他の感覚知覚との関連を引き起こす可能性がある。

- 子供の神経機構の未発達の仮説: この仮説によると、共感覚は子供の神経機構の未発達により発生し、脳の異なる感覚領域間の時間的な接続につながる可能性がある。

- 遺伝的素因仮説:共感覚は遺伝性があり、特定の遺伝的要因と関連していると考えられています。一部の研究では、共感覚を持つ人の近親者では共感覚がより一般的である可能性が示唆されています。

- 皮質交差活性化仮説:この仮説によれば、共感覚は、通常は互いに独立して機能する脳の異なる皮質領域の交差活性化によって引き起こされる可能性がある。その結果、ある感覚刺激が他の領域の活性化を引き起こし、それが共感覚体験を引き起こす可能性がある。

共感覚の病因はまだ完全には解明されておらず、この分野の研究は継続中です。しかし、共感覚体験がどのように起こるかについては、いくつかの理論や仮説が提唱されています。

- 遺伝的要因:共感覚は遺伝する可能性があると考えられています。共感覚の遺伝的性質に関する研究は現在も行われています。

- 神経学的メカニズム:いくつかの研究では、共感覚は脳の構造と機能の変化に関連している可能性が示唆されています。例えば、感覚情報の処理を担う脳の領域が接続または交差することで、通常とは異なる感覚の組み合わせが知覚される可能性があります。

- 神経化学的メカニズム: 研究では、共感覚は脳内の神経伝達物質(ニューロン間で信号を伝達する化学物質)の濃度の変化に関連している可能性も示唆されています。

- 小児期の発達: 脳内の感覚結合の発達に影響を与える特定の視覚または聴覚体験の結果として、小児期に共感覚が現れる人もいます。

- 脳の構造的特徴: いくつかの研究では、異なる脳領域間の接続性の向上など、脳の個々の構造的特徴と共感覚が関連付けられています。

- 共感覚の免疫仮説。[ 3 ]

共感覚は、脳の異なる領域がどのように機能し、相互作用するかに関係しています。共感覚に関与すると考えられている主な脳領域は以下のとおりです。

- 大脳皮質:色と文字や音符の連想といった共感覚的な連想は、しばしば大脳皮質と関連付けられます。この脳領域は、感覚情報の分析と処理に関与しています。

- 視床:視床は脳の異なる部位間で感覚情報を伝達する役割を果たします。視床の異常は共感覚体験に影響を及ぼす可能性があります。

- 共感覚皮質橋:皮質のこの領域は共感覚に重要な役割を担っていると考えられています。視覚、聴覚、触覚といった異なる感覚様式間の相互作用を担っていると考えられています。

- 体性感覚皮質:脳のこの領域は、皮膚感覚や身体感覚などの感覚情報の処理に関連しています。共感覚を持つ人の中には、視覚刺激と皮膚感覚の間に共感覚的な関連を持つ人もいます。

しかし、共感覚の正確なメカニズムは依然として活発な研究が続けられており、複雑な現象であり、まだ完全には解明されていません。脳機能とそれが共感覚に与える影響は人によって異なる可能性があり、さらなる研究によってこの現象がより深く解明されるでしょう。[ 4 ]

症状 共感覚

共感覚の症状には、ある感覚が別の感覚に自動的な反応を引き起こす体験が含まれます。共感覚の具体的な症状や種類は人によって異なります。以下は、様々な共感覚に特徴的な主な症状です。

- 書記共感覚:文字、数字、または単語が色を連想させる。例えば、「A」という文字は常に赤色と、「B」という文字は常に青色と連想される。

- 色彩共感覚:音、音楽、雑音、または声が、色彩の連想を呼び起こします。例えば、あるメロディーが「緑」や「紫」として知覚されることがあります。

- 語彙共感覚:言葉や音は、味、匂い、または質感との連想を呼び起こすことがあります。例えば、「猫」という言葉は、「イチゴ」や「砂」の味を想起させることがあります。

- 運動感覚共感覚:動き、触覚、あるいは感覚が、音の連想、色の知覚、あるいはその他の体験を引き起こすことがあります。例えば、特定の質感に触れると、特定の音が聞こえることがあります。

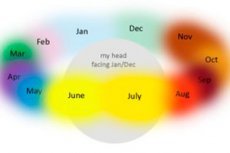

- 空間共感覚:このタイプの共感覚では、単一の感覚(例えば、数字、文字、音)の刺激が、共感覚者の心の中で空間的または幾何学的な形状の知覚を引き起こします。例えば、人によっては、数字が空間上の特定の位置にあり、特定の順序で見えることがあります。

- 色彩共感覚:この共感覚では、単一の感覚または音の刺激によって特定の色が知覚されます。例えば、共感覚を持つ人は特定のメロディーを聞くと、それを特定の色と見たり、関連付けたりすることがあります。

- 味覚共感覚:このタイプの共感覚では、ある感覚(例えば、言葉、音符)の刺激によって特定の味覚が知覚されます。例えば、文字や言葉を味わうことができる共感覚者もいます。

- 質感や形状の感覚:共感覚を持つ人は、音や視覚刺激に基づいて物体の質感や形状を感知できる場合があります。例えば、音楽の音は滑らかさやざらざら感を喚起することがあります。

- 嗅覚共感覚:このタイプの共感覚を持つ人は、特定の匂いを色、形、または質感として知覚することがあります。例えば、咲き誇るバラの香りは赤色と関連付けられることがあります。

- 触覚共感覚:この場合、皮膚の感覚が色、音、その他の感覚現象の知覚を引き起こすことがあります。例えば、滑らかな表面に触れると、メロディーの音と関連付けられることがあります。

- 時空間共感覚:このタイプの共感覚は、時間と空間を通常とは異なる形で知覚します。例えば、月や数字が空間上の色の斑点として表現されることがあります。

- 音楽的共感覚:このタイプの共感覚を持つ人は、音楽を視覚的なイメージ、色、形を通して知覚することがあります。例えば、特定の音符や和音を特定の色と関連付けることがあります。

- 視覚的共感覚:このタイプの共感覚は、視覚的印象と他の感覚知覚の交差知覚を伴います。例えば、言葉や音が色彩の連想を引き起こすことがあります。

ミラータッチ共感覚とは、他者が自分に触れているのを見たり感じたりした際に、触覚や身体的接触の感覚を経験する共感覚の一種です。つまり、このタイプの共感覚を持つ人は、誰かが自分の皮膚や物に触れているのを見ると、実際には触れられていないにもかかわらず、自分自身もその触覚を感じていることがあります。

例えば、鏡像共感覚を持つ人が誰かが猫を撫でているのを見ると、実際に物理的に接触していないにもかかわらず、自分自身の肌にその滑らかでざらざらした接触を感じることができます。

共感覚における鏡面接触は非常に強烈で、実際の身体感覚のように知覚されることがあります。この現象は神経科学と心理学の分野で研究されており、その正確なメカニズムは完全には解明されていません。しかし、脳の異なる領域がどのように相互作用し、影響を与え合うのかをより深く理解する上で役立ちます。[ 5 ]

感覚、感作、共感覚の相互作用

これらはすべて、神経系の機能に関連する、世界を知覚し経験する側面です。それぞれの概念を見ていきましょう。

- 共感覚:先ほども述べたように、共感覚とは、ある感覚や知覚が別の感覚や知覚と絡み合ったり融合したりする神経学的現象です。例えば、共感覚を持つ人は、数字や文字を特定の色、音、質感と関連付けることがあります。この感覚の異常な融合が、独特の世界観を生み出します。

- 感作:この用語は医学的な文脈でよく使用され、臓器または器官系の刺激に対する感受性の増大を指します。例えば、感作は痛み、光、音、その他の外部刺激に対する感受性の増大として現れることがあります。

- 感覚の相互作用:人間の世界認識は、様々な感覚と神経系が連携して働く複雑で多面的なプロセスです。感覚の相互作用は様々な状況で発生します。例えば、食べ物の香りは味覚の知覚に影響を与え、感情的な反応を引き起こすこともあります。

共感覚は感覚相互作用の一種ではあるものの、より特殊で稀なケースであり、共感覚者にとって感覚の重なりが自動的かつ永続的に起こります。感作は一時的な場合もあれば、特定の状況によって引き起こされる場合もありますが、共感覚は個人の神経学的特性の一部です。

これら両方の現象は神経系の機能に関連しており、その強さと重症度は人によって異なります。

フォーム

共感覚は、次のようなさまざまな形で現れます。

- 色彩共感覚:これは共感覚の最も一般的な形態の一つです。色彩共感覚を持つ人は、音、音楽、文字、数字、または単語を聞くと、特定の色を認識します。例えば、特定の音符やアルファベットの文字を聞くと、特定の色と関連付けることがあります。

- 音共感覚:このタイプの共感覚は、音が特定の質感、形、または動きの知覚を引き起こすというものです。例えば、音楽の音は形や線の視覚的表現として知覚されます。

- 味覚共感覚:味覚共感覚とは、特定の音、匂い、または食感を知覚した際に、味覚が共感覚として現れることを指します。例えば、楽器の音が特定の食品の風味を誘発することがあります。

- 触覚共感覚:このタイプの共感覚は、特定の刺激によって皮膚に触覚や触感が生じるものです。例えば、音楽の音が皮膚に「くすぐったい」または「目を細める」ような感覚を引き起こすことがあります。

- 嗅覚共感覚(嗅覚共感覚):このタイプの共感覚を持つ人は、香りを色、形、または音として感じます。例えば、特定の匂いを嗅ぐと、視覚的なイメージが浮かぶことがあります。

- 触覚共感覚: このタイプの共感覚は、触覚や触れる感覚に関連しており、色や味などの他の感覚を刺激することがあります。

- 時空間共感覚:この共感覚を持つ人は、空間と時間を形、色、音として知覚することがあります。例えば、年を色とりどりのリボンとして認識したり、音符を特定の空間配置で認識したりすることがあります。

- 音楽性共感覚:このタイプの共感覚は音楽に関連しています。音楽性共感覚を持つ人は、音を色、形、または質感として知覚することがあります。例えば、特定のメロディーを聴くと、視覚的に色を知覚することがあります。

- 視覚共感覚:このタイプの共感覚は、異なる視覚的知覚と他の感覚との関連として現れます。例えば、数字や文字が特定の色や形を想起させることがあります。

診断 共感覚

共感覚テストには、多くの場合、共感覚体験の有無を判定するための一連の質問や課題が含まれています。しかし、共感覚は内的体験であり、この現象の存在を明確に判定できる単一の標準化されたテストは存在しないことに注意が必要です。共感覚は通常、本人による説明や体験に基づいて診断されます。

共感覚体験を特定するのに役立つ質問とタスクをいくつか紹介します。

- 特定の文字、数字、単語にはどのような色が関連付けられますか?

- どのような音や音符があなたの色彩認識を刺激するか説明できますか?

- 特定の味や匂いと、言葉、音、色との間に関連性を感じますか?

- 動きや感覚によって、音、色、味などを連想できますか?

- あなたの周囲の世界を認識するときに感じる異常な体験や連想について説明してください。

共感覚は人によって程度や症状が異なり、これらの質問に対する答えも異なる可能性があることを覚えておくことが重要です。[ 6 ]

共感覚の兆候があるかどうかを確認したい場合は、次のオンライン テストを試すことができます。

- 色彩共感覚テスト:このテストでは、色と数字、文字、または音を関連付けられるかどうかを判定します。例えば、文字や数字を見せられ、それがあなたにとってどのような色であるかを尋ねられます。

- 味覚共感覚テスト:このテストは、特定の音や単語が特定の味と関連しているかどうかを判定するのに役立ちます。音や単語を提示され、どのような味を連想させるかを尋ねられます。

- 空間共感覚テスト:このテストでは、数字や音を空間内の特定の位置と関連付けられるかどうかを判定します。例えば、数字や音を提示し、それらが目の前のどこに位置しているかを尋ねます。

これらのテストは楽しいものですが、診断ツールではなく、共感覚の疑いがある場合や共感覚が生活に影響を与えている場合は専門家に相談する代わりにはなりません。

連絡先

処理 共感覚

共感覚は医学的または心理的な障害ではないため、一般的に治療を必要としません。むしろ、一部の人々の感覚と知覚が絡み合う、独特で無害な現象です。

しかし、共感覚が不快感や著しい不快感を引き起こしている場合は、心理士または精神科医に相談し、カウンセリングやサポートを受けることができます。共感覚が通常の機能に支障をきたす場合は、共感覚体験の強度を管理または軽減するための対策が提案されることもあります。

共感覚は芸術家、音楽家、作家にとって創造的なインスピレーションの源にもなり得るということも注目すべき点であり、共感覚を持つ人の中にはその経験を生かしてユニークな芸術作品を生み出す人もいます。

あなた自身またはあなたの大切な人が共感覚症を患っていて、それが心配な場合は、専門医に診てもらい、より詳しい評価とアドバイスを受けるのが最善の解決策です。

共感覚を持つ有名人

共感覚は稀で個人差のある現象であり、その程度は人によって異なります。著名人や芸術家の中には、共感覚を経験したと報告している人もいます。共感覚を持つ著名人の例をいくつか挙げます。

- ウラジミール・ナボコフ: 有名なロシア系アメリカ人作家で『ロリータ』の著者である彼は、文字や数字を特定の色で見る共感覚者だった。

- フョードル・ドストエフスキー: 偉大なロシアの作家フョードル・ドストエフスキーも共感覚者であり、言葉と色彩の関連についての自身の経験を描写しました。

- オリバー・サックス: 『妻を帽子と間違えた男』の著者であり、有名な神経科学者で作家でもある彼は、さまざまな種類の共感覚を持っており、この現象を広範囲に研究しました。

- カンディンスキー: ロシアの芸術家ワシリー・カンディンスキーは、色と音の関連性に基づいて抽象的な作品を制作しました。

- ビリー・ジョエル: ミュージシャンであり歌手でもあるビリー・ジョエルも共感覚を持っており、音楽と関連して色を見ます。

- リチャード・ファインマン: 物理学者でノーベル賞受賞者のリチャード・ファインマンは、数字から色を連想する数値共感覚を持っていました。

これらは共感覚を持つ有名人のほんの一例です。

共感覚の研究に関連する書籍と研究のリスト

- 「水曜日はインディゴブルー:共感覚の脳の発見」(2011年)、リチャード・E・サイトウィックとデビッド・M・イーグルマン著。

- リチャード・E・サイトウィック著「形を味わった男」(1993年)。

- 「共感覚:感覚の結合」(1997年)、リチャード・E・サイトウィック著。

- クレティエン・ヴァン・カンペン著『隠された感覚:芸術と科学における共感覚』(2007年)。

- 「共感覚:認知神経科学からの視点」(2004 年)、Lynn C. Robertson と Noam Sagiv 編。

- 「共感覚体験:文学と音楽における共感覚の研究」(2013年)、KR ブリット著。

- 「記憶術師の心: 膨大な記憶についての小さな本」(1968 年)、AR ルリア著 (この古典的著作は、共感覚体験を持つ記憶術師 S. の事例について論じています)。

- 「共感覚デザイン:多感覚アプローチのためのハンドブック」(2017年)、Michelle M. Wenderlich と Bernd Hitzeroth 著。

- ジュリア・シムナーとエドワード・M・ハバード編『オックスフォード共感覚ハンドブック』(2013年)。

- スティーブン・E・パーマーとベリット・ブログアード編『共感覚と芸術』(2017年)。