エールリヒア症

最後に見直したもの: 04.07.2025

アナプラズマ科には、アナプラズマ属、エーリキア属、ネオリケシア属、ウォルバキア属の4つの属が含まれます。属名のエーリキア(Ehrlichia)は、ドイツの微生物学者エールリッヒに敬意を表して提案されました。

最も近縁な属は、リケッチア属およびオリエチリア属です。アナプラズマ科の代表的な細菌は、真核細胞の特殊な液胞内で増殖する偏性細胞内プロテオバクテリアであり、共通の遺伝学的、生物学的、生態学的特性を有しています。ヒト病理学において最も重要なのは、ヒト顆粒球性アナプラズマ症(HGA)の原因菌であるアナプラズマと、ヒト単球性エーリキア症(HME)の原因菌であるエーリキア・チャッフエンシスです。一方、ネオリケッチア・センネツとB. エウィンギイはそれほど重要ではありません。

エーリキアとアナプラズマの形態

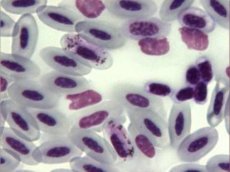

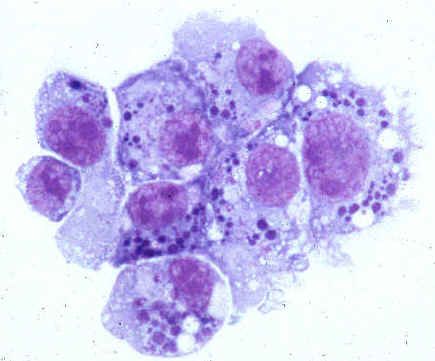

エーリキア属およびアナプラズマ属は、グラム陰性の小型球桿菌(体長0.5~1.5 mm/km)です。形態学的には、多形性の球状または卵形の微生物で、ロマノフスキー染色法によれば、濃い青色または紫色を呈します。感染した真核細胞の細胞質内には、特殊な液胞(ファゴソーム)が存在し、密集した塊(桑実)として存在します。桑実とは、桑実に似た外観から、桑実と名付けられました。

エーリキア(クラミジアに類似)には 2 つの異なる形態があります。栄養成長段階を特徴付ける大きな網状細胞と、静止した休止段階を特徴付ける小さなエーリキア細胞です。

病原体の微生態、宿主域、自然生息地

エーリキアとアパプラズマは、哺乳類の中胚葉細胞、特に血液細胞と血管内皮細胞に寄生する偏性細胞内寄生虫です。これらの病原体は様々な温血動物に寄生します。病原体はマダニ類が媒介し、吸血時に宿主に微生物を感染させます。感染するヒト細胞の種類によって、ヒト単球性エーリキア症(主に末梢血単球に感染)とヒト顆粒球性アナプラズマ症(主に顆粒球、特に好中球に感染)の病原体があります。

エーリキアとアナプラズマの抗原構造

Anapfosmataceae 科の代表的な植物には共通の抗原決定基があり、これが遺伝子群内で最大の交差反応性を決定します。

エーリキアとアナプラズマの生理学

アナプラズマ属とエーリキア属は、クラミジアと同様に、栄養細胞(網状細胞)と休止細胞(素細胞)を伴い、横方向二分裂によって増殖する、成長の遅い微生物です。アナプラズマ属、エーリキア属、ネオリケッチア属、およびウォルバキア属の代表的な細菌は、真核細胞の桑実胚と呼ばれる特殊な液胞(ファゴソームまたはエンドソーム)内で増殖する、偏性細胞内プロテオバクテリアです。ヒト単球性エーリキア症の原因菌は単球およびマクロファージ内で増殖し、ヒト顆粒球性アナプラズマ症の原因菌は顆粒球(好中球)内で増殖します。

エーリキアとアナプラズマの病原性因子

この科の代表的な菌は、接着因子として機能する表面タンパク質を有しています。これらのタンパク質は、宿主細胞のレクチン含有受容体(ヒト顆粒球アナプラズマ症の原因菌に関連する)と相互作用します。ファゴソームとリソソームの融合を阻害し、ファゴソーム内での分化サイクルを可能にする因子の存在が証明されています。アナフォスマ科は、好中球の自発的なアポトーシスを遅らせ、好中球内での増殖を促進するメカニズムを有しています。

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

エーリキア症およびアナプラズマ症の病因と症状

ヒト顆粒球アナプラズマ症およびヒト単球性エーリキア症の初期段階の発症は、病原体が皮膚を貫通する過程によって引き起こされ、ダニ媒介動物の関与によって実現されます。貫通部位に一次的な影響はありません。病原体はリンパ行性に広がり、その後血行性に広がります。感受性標的細胞への感染は、細胞への侵入(貪食の開始)、膜結合細胞質小胞(ファゴソーム)での増殖、細胞からの排出という3段階で起こります。ヒト単球性エーリキア症の感染過程は、脾臓、肝臓、リンパ節、骨髄、その他の臓器のマクロファージへの損傷を伴います。重症病変では、内臓出血、消化管出血、皮膚の出血性発疹を伴う出血性症候群が発生します。

ヒトの顆粒球アナプラズマ症の病因および病理解剖は十分に研究されていません。

エーリキア症およびアナプラズマ症の症状は、急性呼吸器ウイルス感染症に類似しています。ヒト顆粒球アナプラズマ症の患者では、発疹が認められるのは10%未満です。ヒト顆粒球アナプラズマ症の患者では、発熱などの臨床症状はテトラサイクリン系薬剤による治療で速やかに消失しますが、抗生物質療法を行わない場合、病状は最大2か月続くことがあります。

エーリキア症およびアナプラズマ症の微生物学的診断

エーリキア症およびアナプラズマ症の血清学的診断は、現在、ヒト顆粒球性アナプラズマ症およびヒト単球性エーリキア症の確定診断において最も一般的な方法です。検査法としては、RNIF、ELISA、組換えタンパク質を用いた免疫ブロット法(ELISA/免疫ブロット法)などがあります。これらの検査法は感度が高く、特異度も極めて高いです。発症後1週目(患者の25%)から2週目(75%)にかけては、血清学的検査が最良の確定診断法です。

末梢血の薄層塗抹標本を顕微鏡的に観察し、好中球内部に小さな細菌の塊(桑実菌)が存在するかどうかを確認します。PCR検査により、抗生物質を使用する前に急性期を特定できます。HL-60細胞培養において分離することも可能です。