記事の医療専門家

新しい出版物

肝臓

最後に見直したもの: 04.07.2025

肝臓(hepar)は最大の腺で、軟らかく、赤褐色をしています。成人の肝臓の長さは20~30cm、幅は10~21cm、高さは7~15cmです。肝臓の質量は1400~1800gです。肝臓はタンパク質、炭水化物、脂肪、ビタミンの代謝に関与し、保護機能、消毒機能などを果たします。子宮期には、肝臓は造血器官としても機能します。

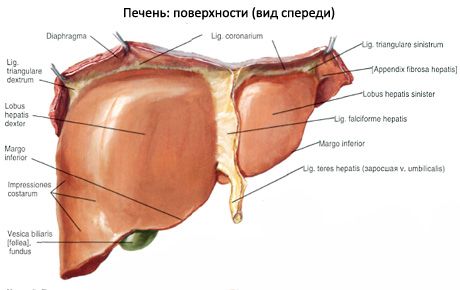

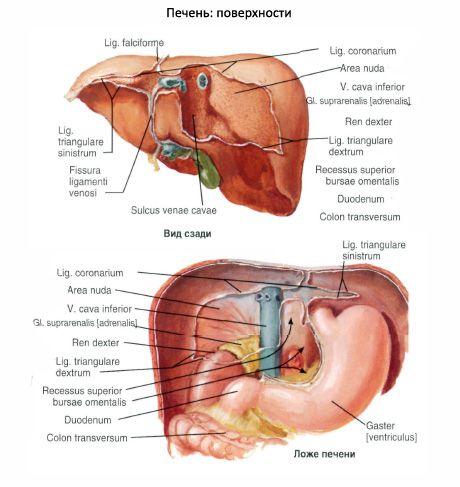

肝臓には横隔膜面と内臓面があります。横隔膜面(facies membrane)は凸状で、上方かつ前方を向いています。内臓面(facies visceralis)は平らで、下方かつ後方を向いており、肝臓に隣接する内臓の影響で凹凸があります。

前方、右側と左側では、肝臓の両面が収束します。

肝臓の下(前)縁(下縁)は鋭く、肝臓の後縁は丸みを帯びています。

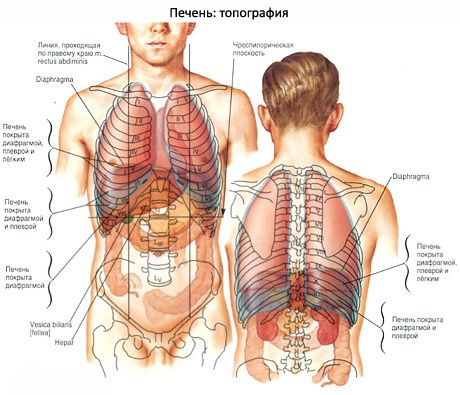

肝臓は、主に右季肋部と心窩部にあります。骨格の骨(肋骨と脊柱)上で肝臓は投影されており、右前方の鎖骨中線に沿って肝臓の最高点(右葉)は第5肋間スペースの高さで決定されます。腋窩線に沿った肝臓の右側の下端は、第10肋間スペースの高さで決定されます。次に、下縁は右肋骨弓に沿って前方に通過します。右鎖骨中線の高さでは、肝臓の下縁は肋骨弓の高さにあり、次に右から左へ上方へ進み、心窩部を横切ります。左第6肋軟骨のレベルで、下縁(肝臓の左葉)は肋骨弓を横切り、胸骨の左側で肝臓の上縁と結合します。肝臓の境界は、後ろ右側(肩甲骨の線に沿って)では、上の第 7 肋間と下の第 11 肋骨の上端の間の高さにあります。

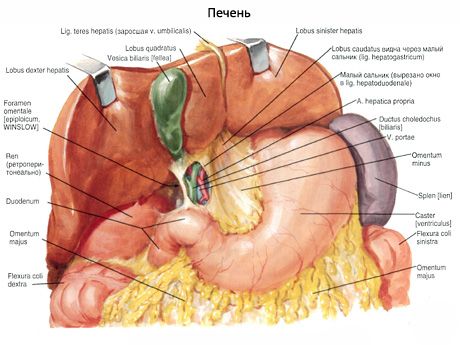

上面では、横隔膜面は横隔膜の右側ドームと部分的に左側ドームに接しています。前面では、肝臓は上部で横隔膜の肋骨部に接し、下部では前腹壁に接しています。後方では、肝臓は胸椎X-XI、横隔膜脚、食道の腹部、大動脈、右副腎に接しています。下面では、肝臓は噴門部、胃体部および幽門部、十二指腸の上部、右腎臓および右副腎、右弯曲部、および横行結腸の右側部に接しています。

肝臓の表面は滑らかで光沢があり、後面の小さな部分を除いて腹膜で覆われています。横隔膜から肝臓へと伸びる腹膜は、いわゆる靭帯を形成します。肝臓鎌状靭帯(lig.falciforme)は矢状面に位置し、横隔膜と前腹壁から肝臓の横隔膜表面まで伸びています。前額面には冠状靭帯(lig.coronarium)があり、鎌状靭帯の後縁に接続しています。側面では、冠状靭帯は右肝三角靭帯(lig.triangulare dextrum)と左肝三角靭帯(lig.triangulare sinistrum)と呼ばれる拡張部を形成しています。鎌状靭帯の下端には、肝円靭帯(lig.teres hepatis)があり、密集した紐のような外観をしています。これは臍静脈が肥大したもので、臍と肝門を繋いでいます。肝門から胃の小弯、そして十二指腸起始部へと、2層の腹膜が導かれ、(左側)肝胃靭帯(lig.hepatogastricum)と(右側)肝十二指腸靭帯(lig.hepatoduodenale)を形成します。

左葉の横隔膜表面には心臓の陥凹、つまり横隔膜を介して肝臓に隣接する心臓の痕跡があります。

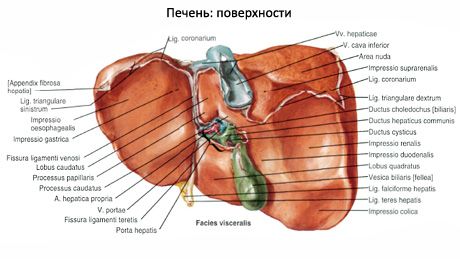

解剖学的には、肝臓は右葉と左葉(右肝葉と左肝葉)という2つの大きな葉に分けられます。横隔膜面における肝臓の大きな右葉と小さな左葉の境界は、肝鎌状靭帯です。内臓面では、これらの葉の境界は、前方では肝円靭帯の溝、後方では静脈靭帯の隙間です。静脈靭帯は、胎児期には臍静脈と下大静脈を繋いでいた、過剰に成長した静脈管です。

肝臓の臓側表面、円靭帯溝と静脈靭帯裂の右側には、右矢状溝があります。この溝は前方で広がり、胆嚢窩(胆嚢窩、s.felleae)を形成し、後方では下大静脈溝(下大静脈溝)を形成します。右矢状溝と左矢状溝の間には、肝門と呼ばれる深い横溝があります。肝門は、胆嚢窩の後縁と円靭帯裂の高さに位置します。門脈、固有肝動脈、そして神経が肝門に入ります。総肝管(場合によっては右肝管と左肝管)とリンパ管が出ます。

肝臓の内臓表面、右葉には、方形葉と尾状葉という2つの小さな領域が区別されています。方形葉(lobus quadratus)は、左側は円靭帯裂、右側は胆嚢窩、そして後方は肝門によって区切られています。尾状葉(lobus caudatus)は、左側の静脈靭帯裂、右側の下大静脈溝、そして前方の肝門の間に位置しています。尾状葉には2つの突起があります。尾状突起(processus caudatus)は、肝門と下大静脈溝の間に位置しています。尾状突起(乳頭突起)も前方を向いており、静脈靭帯の裂溝の隣にある肝門に接しています。

肝臓の内臓表面には、内臓との接触による圧痕があります。内臓の左側表面には、胃の圧痕 (impressio gastrica) があります。左葉の背面には、食道の圧痕 (impressio oesophagea) があります。大葉と胆嚢窩に隣接する領域には、十二指腸の圧痕 (impressio duodenalis) があります。右葉のその右側には、腎臓の圧痕 (impressio renalis) があります。腎臓の圧痕の左側、下大静脈の溝の隣には、副腎の圧痕 (impressio suprarenalis) があります。肝臓の下縁に沿った内臓表面には、結腸の圧痕 (impressio colica) があります。

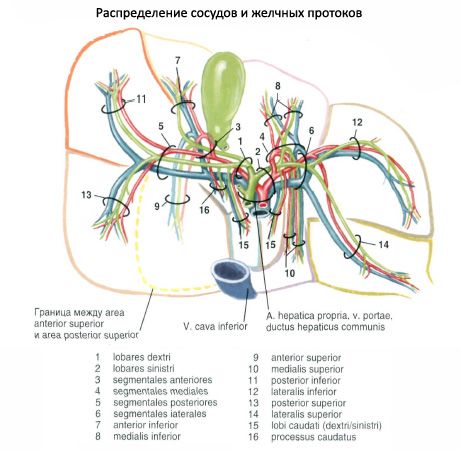

肝臓は5つのセクターと8つのセグメントに分けられます。セクターとは、第二門脈の枝と同じく第二門脈の固有肝動脈の枝によって血液が供給される肝臓の部分です。セグメント胆管はセクターから出てきます。肝セグメントとは、セグメント胆管が出てくる第三門脈の枝に対応する肝臓の部分です。内臓表面上のセグメントは、下大静脈の溝から時計回りに番号が付けられています。セグメント1~4は左葉に位置し、セグメント5~8は右葉に位置します。

肝葉、肝セクター、肝節

共有 |

セクタ |

セグメント |

| 左葉 | 左背側 | 私(CI) |

| 左側面 | II(CII) |

|

| 左傍正中 | Ш (СII) IV (CIV) |

|

| 右シェア | 右傍正中線 | V(CV)、VIII(CVIII) |

| 右側面 | VI(CVI)、VII(CVII) |

最初の肝節(CI)に相当する左背側セクターには尾状葉が含まれており、肝臓の内臓表面と後部でのみ観察できます。

左側部(セグメント II - CII)は、肝臓の左葉の後部を覆います。

左傍正中セクターは、肝臓の左葉の前部 (セグメント III - CIII) とその方形葉 (セグメント IV - CIV) を占め、臓器の横隔膜表面上の実質領域は、後方 (下大静脈の溝に向かって) に狭くなる帯状になっています。

右傍正中区は、肝左葉に接する肝実質です。この区には、肝右葉の横隔膜面における後内側部を占める第V区(CV)が含まれます。

肝臓右葉の最外側部に相当する右側部は、VI-CVI節(前方に位置する)とVII-CVII節を含む。後者はVII-CVII節の後方に位置し、肝臓右葉の横隔膜面の後外側部を占める。

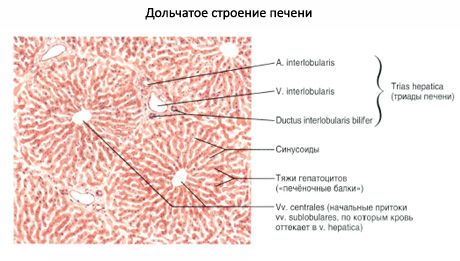

線維性被膜から、結合組織の層が肝臓の奥深くまで伸び、実質を肝臓の構造的および機能的な単位である小葉に分割します。

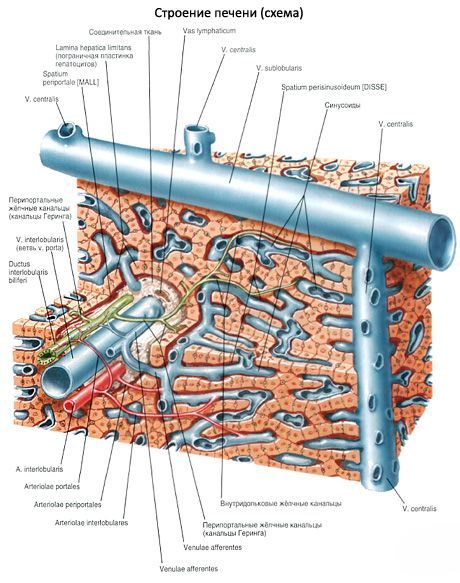

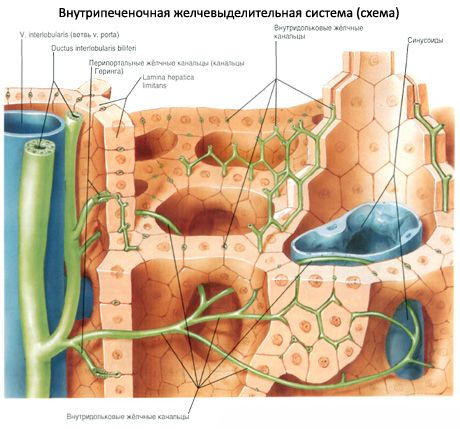

肝小葉(lobulus hepatis)は角柱状の形をしており、その直径は1.0~1.5mmです。小葉の総数は約50万個です。小葉は、周辺から中心に向かって放射状に収束する細胞列(肝梁)で構成されています。各梁は、2列の肝細胞(肝細胞)で構成されています。肝梁内の2列の細胞の間には、胆管の開始部分(胆管、ductulus bilifer)があります。梁の間には、放射状に位置する毛細血管(洞様毛細血管)があり、小葉の周辺から小葉の中心にある中心静脈(v. centralis)に収束します。洞様毛細血管の壁と肝細胞の間には、洞周囲腔(Disse)があります。小葉の間には少量の結合組織があり、その厚みの中に小葉間胆管、動脈、静脈が存在します。小葉間胆管、動脈、静脈は互いに隣接しており、いわゆる肝三主部を形成しています。この構造により、肝細胞は胆汁を2つの方向に分泌します。胆管へは胆汁を、毛細血管へは血流から肝細胞に流入した、あるいは肝細胞内で生成されたグルコース、尿素、脂肪、ビタミンなどを分泌します。

肝細胞は多角形で、直径は20~25μmです。ほとんどの肝細胞は核を1つ持ち、一部は2つ以上の核を持ちます。肝細胞の細胞質は、封入体(脂質、色素)の発現と組成に応じて、大細胞型または小細胞型に見えます。肝細胞には多数のミトコンドリア、顕著な小胞体とゴルジ体、そして脂肪酸代謝産物を含む多数のリボソーム、リソソーム、ミクロボディが含まれます。細胞質には多数のグリコーゲン粒子が存在します。肝細胞の細胞膜には、洞周囲腔、つまり毛細血管に面して多数の微絨毛が存在します。

胆管は肝内小葉から始まります。

肝小葉には胆管(毛細管)が含まれます。胆管の内腔(直径)は0.5~1µmです。肝小葉を構成する肝細胞列間の細胞間隙が拡張した領域であるため、独自の壁はありません。胆管には短い盲枝(ヘリングの中間毛細管)があり、これが胆管の壁を形成する隣接する肝細胞の間に入ります。胆管(毛細管)は中心静脈付近から盲枝として始まり、小葉の周縁部まで伸びて、小葉間(小葉周囲)胆管(小葉間胆管)に開口します。小葉間胆管は互いに接続して直径を広げ、右肝管と左肝管(右肝管と左肝管)を形成します。肝門部で、これら2本の管は合流して長さ4~6cmの総肝管を形成します。肝十二指腸間膜の層間で、総肝管は胆嚢管(胆嚢管)と合流して総胆管を形成します。

総胆管(ductus choledochus, s.biliaris)は、肝十二指腸間膜の層間、門脈の前、固有肝動脈の右側に位置しています。次に、総胆管は十二指腸上部の背後を通り、十二指腸の下行部と膵頭の間を通ります。十二指腸の壁では、総胆管は膵管と合流し、膵管とともに拡張部、すなわち肝膵膨大部(ampulla hepatopancreatica)を形成します。膨大部は、主乳頭の頂点で十二指腸に開口します。肝膵膨大部の開口部の壁には、肝膵膨大部括約筋、すなわちオッディ括約筋を形成する心筋細胞の円形束の肥厚部があります。この括約筋の環状平滑筋束の分布は不均一である。平滑筋束は大乳頭の基部に最も集中しており、その厚さは最大75μmである(乳頭自体の厚さは40μm)。括約筋の長さは15~20μmである。

消化過程の合間、オッディ括約筋は閉じており、胆汁は胆嚢に蓄積され、そこで濃縮されます。消化過程の間、オッディ括約筋は開き、胆汁は十二指腸に入ります。

胆管末端部の壁には、膵管と合流する前の部分にも括約筋があります。この胆管括約筋が収縮すると、胆管から肝膵臓膨大部、そして十二指腸への胆汁の流れが遮断されます。

小葉間胆管の壁は単層の立方上皮で形成されています。肝胆管、嚢胞胆管、総胆管の壁は3層の膜で覆われています。粘膜は単層の高柱状上皮で裏打ちされています。上皮には杯細胞も含まれています。粘膜固有板はよく発達しており、多数の縦走性および環状の弾性線維と少数の多細胞粘液腺が含まれています。粘膜下層は発達が乏しいです。筋膜は薄く、主に平滑筋細胞の螺旋束で構成され、その間に結合組織があります。

肝臓の神経支配

肝臓は迷走神経の枝と肝(交感神経)神経叢によって支配されています。

肝臓への血液供給

肝門脈と門脈は肝門部に入ります。動脈は動脈血を運び、門脈は胃、膵臓、腸、脾臓からの静脈血を運びます。肝臓内では、動脈と門脈は小葉間動脈と小葉間静脈に分岐します。小葉間動脈と小葉間静脈は、肝小葉の間にある胆汁小葉管と共に位置しています。小葉間静脈からは、太い毛細血管(類洞)が小葉に枝分かれし、中心静脈に流れ込みます。動脈性毛細血管は小葉間動脈から類洞の最初の部分に流れ込みます。肝小葉の中心静脈は互いに接続して小葉下(集合)静脈を形成します。小葉下静脈は互いに合流して大きくなり、最終的に2~3本の肝静脈を形成します。これらは肝臓の下大静脈の溝の領域から出て、この静脈に流れ込みます。

リンパドレナージ:肝臓、腹腔、右腰椎、上部横隔膜、胸骨傍リンパ節へ。

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

肝臓の加齢に伴う特徴

新生児では、肝臓は大きく、腹腔の半分以上を占めます。新生児の肝臓の重量は135gで、体重の4.0〜4.5%(成人では2〜3%)です。肝臓の横隔膜表面は凸状で、肝臓の左葉は右と同じかそれより大きい大きさです。肝臓の下端は凸状で、左葉の下には結腸があります。肝臓の上端は右鎖骨中線に沿って第5肋骨の高さにあり、左に沿って第6肋骨の高さにあります。肝臓の左葉は、左鎖骨中線に沿って肋骨弓を横切ります。新生児の肝臓の横幅は11cm、縦幅は7cm、縦幅は8cmです。生後3~4ヶ月の乳児では、肋骨弓と肝左葉の交点は、その大きさの縮小により、すでに胸骨傍線に位置します。新生児では、肝臓の下縁は右鎖骨中線に沿って肋骨弓の下から2.5~4.0cm、前正中線に沿って剣状突起の下3.5~4.0cm突出します。

肝臓の下端が右腸骨の翼に達することもあります。3〜7歳の子供では、肝臓の下端は肋骨弓の下1.5〜2.0cm(鎖骨中線に沿って)にあります。7歳の子供では、肝臓の重さは700gです。7歳を過ぎると、肝臓の下端は肋骨弓の下から伸びなくなり、肝臓の下には胃だけが位置します。この時点から、子供の肝臓の骨格は成人の骨格とほとんど変わりません。子供では、肝臓は非常に可動性が高く、体位の変化に応じて位置が簡単に変化します。肝臓は20〜29歳で最終的なサイズに達します。60〜70歳を過ぎると、肝臓の重量が減少し、結合組織が成長します。加齢とともに肝細胞中のリポフスチンの量が増加し、分裂する肝細胞の数は急激に減少し、核のサイズは大きくなります。

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]