生理が遅れているときの基礎体温

最後に見直したもの: 04.07.2025

女性の基礎体温を測定することで、その周期における排卵期、つまり最も受精の可能性の高い時期を特定できます。生理が遅れている場合、基礎体温はどのくらいですか?また、その理由は何でしょうか?

妊娠初期および生理遅れ時の基礎体温

基礎体温とは、朝、ベッドから出ることなく、つまり体が休んでいる状態で口腔内または直腸から測る体温です。そのため、生理が遅れている場合は、日中や夜間に基礎体温を測ってはいけません。なぜでしょうか?

夜間は人体の体温が下がるため、起床直後に体温を測定すると、特に食物摂取、身体活動、ストレス、天候、水分補給手順など、体温調節に何らかの影響を与える可能性のある要因が除外されます。

生理が遅れているときの基礎体温の測定方法と、生理が遅れる前に妊娠中の基礎体温表を正しく作成する方法の詳細については、「基礎体温とは何か、どのように測定するか」という出版物をお読みください。

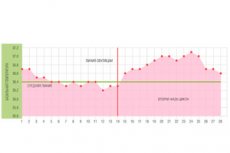

最初の 14 日間はエストロゲンによって周期が調節され、排卵前、つまり卵子が成熟した卵胞から子宮(卵管)に入り、そこで受精する前は、基礎体温は通常 +36.1 ~ +36.4 °C ですが、この数値には個人差があります。

基礎体温が0.2~0.6℃上昇することは排卵の兆候の一つであり、排卵時には体温が+36.6~37.3℃に達することがあります。これは何と関係があるのでしょうか?唯一の理由は、女性の血中プロゲステロン濃度の上昇です。プロゲステロンは卵巣の黄体から分泌されるホルモンです。プロゲステロンの発熱作用は、視床下部の体温調節中枢を介していると考えられています。[ 1 ]

排卵後約1日でプロゲステロン値は急激に上昇し(1~1.5 ng/mlから3~4 ng/ml)、排卵後1週間でピーク(10~20 ng/ml)に達します。これは受精卵の子宮への着床をサポートするためであり、また月経を抑制して妊娠を維持するためでもあります。詳細はこちら –妊娠中のプロゲステロン[ 2 ]

2つの可能性が考えられます。基礎体温が下がらない場合、妊娠の兆候としてプロゲステロン値が高い状態が続いている可能性があります。この場合、月経が予定通りに起こらず(つまり、女性は月経の遅れに気づきます)、体温は妊娠期間を通して高い状態が続きます。妊娠初期の基礎体温はどのくらいでしょうか?+36.6~37.4℃の範囲ですが、これも個人差があります。「妊娠初期の基礎体温」という出版物で詳細をご確認ください。

生理が遅れる前の基礎体温を推測するのは難しくありません。妊娠した場合、生理が遅れる前の2週間は、基礎体温は+36.6℃から+37.4℃の間で変動します。妊娠初期のすべての情報もご覧ください。

2つ目の可能性:基礎体温が下がると、プロゲステロン値が低下し、つまり受精が起こらず、受精のために準備されていた子宮内膜が破壊され、月経が始まることを意味します。[ 3 ]

基礎体温が低い状態で月経が遅れる

高温期(排卵が起こるはずの時期)でも体温が+36.5℃を超えない場合は、基礎体温が低いことを意味します。

もちろん、基礎体温が低い場合、月経が遅れる可能性も否定できません。月経が遅れる主な原因(月経周期の乱れ)としては、全身倦怠感、睡眠不足、ストレス、体重不足、肥満、過度の運動、インスリン抵抗性、内分泌疾患(膵臓または甲状腺)、ホルモン避妊、閉経(女性によっては40~45歳未満で閉経する場合もあります)などが挙げられます。[ 4 ]

また、無排卵の可能性も考慮する必要があります。無排卵とは、卵子が放出されず、ホルモンが黄体期に移行しない排卵の欠如を指します。無排卵とは、卵胞期が長引くことです。また、無月経(妊娠とは無関係に月経が止まる状態)も併発することがあります。無月経は、健康上の問題やホルモンバランスの乱れを示唆するものです。

妊娠していないのに基礎体温が高い

多くの場合、女性は基礎体温が 36.9 ~ 37.3 であると訴えることがあります。しかし、妊娠検査は陰性です。

まず、早期妊娠検査に大きな期待を寄せるべきではない理由はたくさんあります。なぜなら、既存の検査はすべて、プロゲステロンではなく、hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン、着床した卵子の絨毛膜細胞で合成され、胚に変化するホルモン)の検出に基づいているからです。[ 5 ]

第二に、プロゲステロン値がわずかに高かったとしても、必ずしも受精が起こり妊娠しているわけではありません。前回の生理周期のプロゲステロン値が残っているため、数日間体温が高くなることもありますが、生理が始まるとすぐに再び下がります。[ 6 ]

基礎体温の長期的な上昇は、次のようなことと関係している可能性があります。

- 甲状腺機能亢進症では、甲状腺ホルモン(細胞代謝率を高める)の産生が増加します。

- 長期にわたる栄養過多により;

- 多嚢胞性卵巣症候群(卵巣嚢胞細胞から放出される血管作動性内皮細胞増殖因子ペプチド(VEGF)の作用による)

- 悪性腫瘍が存在し、その細胞は高いレベルの代謝活動を持っています。

- 体外受精中のhCGアナログによる卵巣刺激の医原性合併症(卵巣過剰刺激症候群)[ 7 ]

体温の日々の変動は、月経周期の段階によって数十分の1度程度異なることを覚えておくことが重要です。[ 8 ] そのため、月経周期の黄体期全体を通して、体温は卵胞期よりも高くなります。排卵とともに黄体期が始まると、体温は上昇し、12~16日間高温状態が続きます(高温日が1日続いたとしても、排卵を意味するわけではありません)。月経とともに卵胞期が始まると、体温は低下し、低温状態が続きます。