ウイルスは実に狡猾で、時には予測不可能な感染性因子です。中には、膵臓のインスリン細胞を「混乱」させ、膵臓の機能不全を引き起こすウイルスも存在することが判明しました。

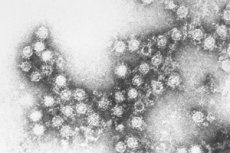

1型糖尿病の発症は、膵臓への自己免疫攻撃から始まることが知られています。一方、2型糖尿病は、代謝障害、肥満、摂食障害などが原因で発症します。一方で、この疾患のウイルス起源については、かなり以前から情報が存在しているにもかかわらず、ほとんど誰も語っていません。科学者たちは、「糖尿病ウイルス」はエンテロウイルス系のコクサッキーウイルス感染症に属することを明らかにしました。コクサッキーウイルス感染症は、軽度の臨床症状を伴う場合もありますが、重篤な症状、特に心筋炎、膵炎、さらには糖尿病などの合併症を引き起こすこともあります。

スペイン国立がんセンターの研究者らは、糖尿病を引き起こす可能性のあるCVB4ウイルスについて報告した。研究者らは、げっ歯類とヒトの膵臓に人工的に形成されたインスリン細胞にこのウイルスを導入した。さらに、インスリンを産生する組織をヒトからげっ歯類に移植し、そこにウイルスを導入した。その結果、CVB4が様々な細胞機能を制御するタンパク質物質URIを抑制することが発見された。URIが抑制された後、インスリンを合成するβ細胞の位置と識別を担うPdx1遺伝子が細胞ゲノム中でサイレンシングされた。

Pdx1遺伝子がオフになると、β細胞は機能的な方向性を失い、代謝シグナルへの反応を停止し、インスリンの産生を停止します。言い換えれば、ウイルス感染は膵臓のインスリン細胞の方向性を失わせるのです。しかし、細胞によるタンパク質物質URIの産生を人工的に刺激すると、細胞は「正気に戻り」、機能を回復します。

科学者たちは細胞構造の研究にとどまらず、糖尿病患者の膵臓におけるウイルス感染とPdx1遺伝子およびタンパク質成分URIの活性との関連性を調べる一種の実験を行いました。仮説は確認されました。ウイルス感染患者では、タンパク質成分URIとPdx1遺伝子は実質的に不活性でした。したがって、人体でも同様の仕組みが機能しており、新たな糖尿病治療薬の開発が期待されます。新たな薬は、膵臓からウイルスを排除(または破壊)し、Pdx1遺伝子とタンパク質成分URIの機能を活性化することを目的とします。このような薬は、ウイルス由来の糖尿病だけでなく、他の病因による糖尿病の治療にも有効となる可能性が十分にあります。

ちなみに、1型糖尿病は別のウイルスによって引き起こされることもあります。ウイルスの中には、インスリンと構造が類似したタンパク質を持つものがあります。免疫系がウイルスの侵入を攻撃し始めると、同時に膵臓の細胞も攻撃します。

科学者たちの研究については、次のページで説明されている。