研究者らは、動脈硬化症患者の動脈の内壁を覆う平滑筋細胞が新たな細胞種へと変化し、がん様の特徴を獲得することで、病状を悪化させる可能性があることを発見した。この研究はCirculation誌に掲載されている。

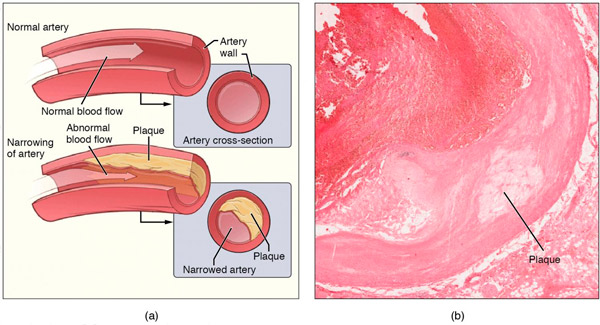

アテローム性動脈硬化症は動脈壁の狭窄を特徴とし、冠動脈疾患、脳卒中、末梢動脈疾患、または腎臓病のリスクを高める可能性があります。国立衛生研究所(NIH)の支援を受けたこれらの研究結果は、心血管疾患の主要な原因である動脈プラーク形成につながる腫瘍メカニズムに抗がん剤を作用させる道を開く可能性があります。

「この発見は、動脈硬化症の予防と治療のための治療戦略の理解にまったく新しい次元を開くものだ」と、NIH傘下の国立心肺血液研究所心臓血管科学部門プログラムディレクターのアハメド・ハサン医学博士は述べた。

「これまでの研究では、動脈硬化とがんにはいくつかの類似点があるかもしれないと示唆されていたが、この関連性はこれまで十分に説明されていなかった。」

研究者らは、マウスモデルとアテローム性動脈硬化症患者から採取した組織サンプルにおける分子技術の組み合わせを利用して、平滑筋細胞が癌様細胞型に変化する分子メカニズムを特徴づけた。

研究者らは、アテローム性動脈硬化プラークの変性した平滑筋細胞において、健常組織と比較して、がんの2つの特徴であるDNA損傷とゲノム不安定性のレベルの上昇を発見した。ゲノム不安定性とは、細胞分裂中にDNA変異やその他の遺伝子変化が生じやすくなる状態である。

さらに調査を進めたところ、平滑筋細胞がプラーク形成細胞へと再プログラムされるにつれて、がん関連遺伝子の活性化が促進されることも明らかになった。既知のがん変異を持つマウスモデルを用いたところ、再プログラム化が加速し、動脈硬化が悪化した。最後に、動脈硬化を起こしたマウスをDNA損傷を標的とする抗がん剤ニラパリブで治療したところ、動脈硬化の予防と治療の可能性が示された。

アテローム性動脈硬化症は心血管系の疾患です。心臓に栄養を送る冠動脈に影響を及ぼすと、狭心症や、最悪の場合、心臓発作を引き起こす可能性があります。出典:Wikipedia/CC BY 3.0

「ニラパリブが実際にマウスの動脈硬化性プラークを減少させたことが確認されました」と、テネシー州ナッシュビルのヴァンダービルト大学医療センター医学部准教授で、この研究の筆頭著者であるホイゼ・パン博士は述べた。

ニューヨーク市のコロンビア大学医学部教授で、この研究の筆頭著者であるムレダ・ライリー医学博士は、平滑筋細胞の移行につながる分子メカニズムを理解することで、腫瘍の経路を阻害し、細胞の行動を変える機会が得られ、ひいてはアテローム性動脈硬化症の進行を予防したり遅らせたりできる可能性があると説明した。